【编者按】 “亲爱的孩子啊,我想告诉你,不是所有的花都开在春天。”这是一位母亲借助绘本对她孤独症孩子的深情呼唤。今年4月2日是第18个世界孤独症日,在此之前,新华日报·交汇点记者走进江苏省内部分学校,跟踪观察“星星的孩子”如何学习生活,走进他们的内心。

电子秤的示数精确到0.1克,南京市秦淮特殊教育学校职教一年级学生李思涵的指尖,悬在牛奶盒上方,屏息凝神——这是制作蛋挞过程中的一道步骤。3月27日上午,孤独症少年李思涵正和同学们进行在课堂上进行蛋挞烘焙的实训练习。

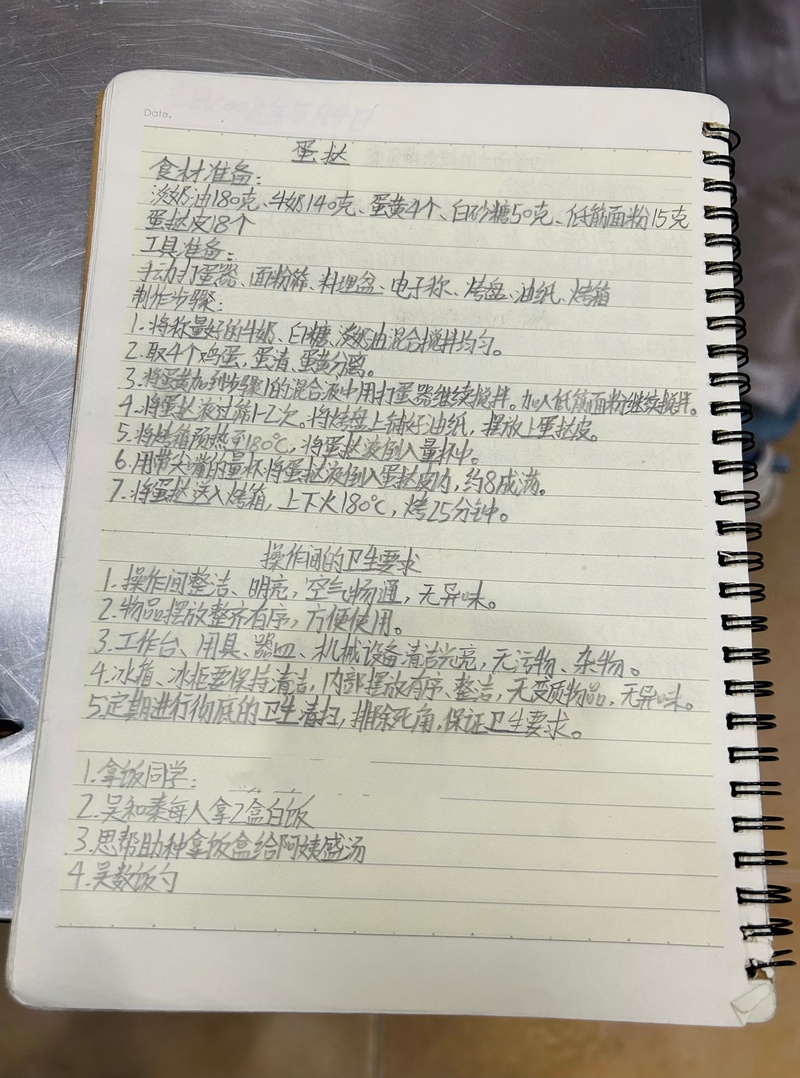

打造成餐饮企业后厨的实训教室,记者惊讶地发现,几乎每个孩子的本子上,都格外认真工整地记录着蛋挞制作流程——“将称量好的牛奶、白糖、淡奶油混合搅拌,再分别加入蛋黄、低筋面粉继续搅拌、将蛋挞液过筛、摆放蛋挞皮”……普通孩子更愿对照网上的视频学习烹饪,而这些工工整整、满满一页的铅笔字,反映出孤独症学生脑海里的“精准宇宙”。

在使用打蛋器搅拌时,班主任王敏贴心地用扶着一些孩子不太稳的手,帮助他们完成训练。打蛋器“嗡嗡”的声中,淡奶油与蛋黄逐渐交融成丝滑绸缎。

“倒入液体的时候要慢一点,蛋液才不会漫出来。”李思涵用纸巾擦拭着溢出、流到托盘锡纸上的鸡蛋液,动作轻柔得像在修复一件瓷器。一次、两次、三次……记者注意到,每当这位少年发现锡纸上被“污染”时,都会默默转身去找餐巾纸,再默默擦净。

既耐心与包容,又严格规范,是王敏对这群孩子们一贯的态度。“比如在学生发生操作错误、安全隐患行为时需立即纠正,避免形成不良习惯。”她说。

但如果学生初次尝试烹饪制作时出现疏漏,比如制作蛋挞时,鸡蛋液洒出;包饺子时,破皮露馅,则应多鼓励而非指责,保护孩子动手的积极性,毕竟他们未来要凭双手融入社会。

孤独症儿童大多都有沟通障碍,授课中,他们有无隐性情绪,这常常是王敏最要细心观察的地方。“比如,部分学生虽然不直接表达情绪,但会通过冒汗、手抖等生理反应表现焦虑。”王敏告诉记者。

时间一分一秒过去,王敏始终在烹饪台边来回走动,手把手指导孩子操作,还要不时提醒有些学生及时清洁桌面、地面和厨具……

当现烤的蛋挞新鲜出炉,香味瞬间弥漫了整个实训室。孩子们有的急于品尝亲手烤制的蛋挞,却被烫得“嘶哈嘶哈”,有的盯着蛋挞,一遍遍在手里转着。王敏不只招呼这些孩子感受自己的劳动成果,还跟学生们开起玩笑:“每人吃一个、再带一个回家给爸爸妈妈。注意烫,慢点吃!但也别把带给家长的偷偷吃啦……”容纳了11个孩子的实训室里,瞬时传出笑声。

此刻,王敏并没把他们当作一群“特殊的小孩”。

“好吃吗?”记者走向李思涵。男生面朝着另一个方向,小心翼翼地用眼角看向记者。他没说话,却抿着嘴笑了起来。

“你现在会做哪些菜呢?”记者又试探着向李思涵提问。

在足足想了22秒后,他给出了第一个答案:木糠杯。而后又陆续答出饺子、金陵卤香菇等小吃名称。

记者又问:“将来想当厨师吗?”

这次,仅仅停顿了2秒,李思涵便快速回答:“想!”

李思涵在幼儿园阶段,曾被老师建议进行医学检查,初步诊断为“孤独谱系障碍”。和一些家长的逃避心理不同,尽管李思涵6岁前未确诊,妈妈李媛依然选择积极面对,辞职全职陪伴孩子,并通过学习脑神经发育知识制定干预计划。

到了读小学的年纪,李思涵推迟一年入学,李媛通过在家提前教学帮助孩子适应。这一年里,李媛找来普通小学的一年级教材,给他专门辅导。但是很快发现孤独症孩子普遍存在的问题:不会数数,也不会玩游戏,但是对旋转物体比如风扇、车轮有特殊兴趣。

在普通小学的课堂上,李思涵的特征也很明显。比如,坐不住,不听指令,随意离开教室,甚至跑到操场上去。社交方式上,孩子习惯用肢体动作代替语言交流,这在老师眼里,却易被解读为“暴力推搡”。

对此,从李思涵小学入校开始,李媛就专心陪读,协调师生关系,并在家长群中提前与别的父母沟通孩子的特殊性,营造包容氛围。

到了二年级时,李媛“有意后退”——开始减少陪读时间,由全天缩短到半天。再到三年级,李媛就基本“撤”到了教室外面。

四年级开始,由于发现儿子学习愈发吃力,在征求李思涵意见后,李媛也与学校老师沟通,带着孩子开始在家不断温习一到三年级所学内容,加深印象。

“我可以接受他做得不好,但不能接受他不会。”李媛说着用纸巾擦了擦眼眶。

李思涵能否掌握那些普通人手到擒来、最基本的生活技能,这在李媛眼中则是一系列无比重要的事情。系鞋带、穿袜子、洗澡……这些事,李媛从李思涵上幼儿园起就开始培养,后来,还慢慢教他烧饭、做菜、收拾房间。

“适合的教育,才是最好的!”李媛认为,应当根据孤独症孩子的行为能力,动态调整教育策略。

等李思涵到了念初中的年纪,李媛考虑再三,甚至专门咨询社会上的专业机构,最终决定送儿子去特殊学校就读。也正是那一阵,李媛意识到,普通初中的教育或许无法支持孩子继续发展,“一旦到了初中,普校的学生和家长开始纷纷‘卷成绩’,别说李思涵能否融入,连我都未必跟其他家长有共同话题。”

孤独症孩子不可能永远生活在“孤岛”上。“我最初的希望,是他能把自己照顾好,因此我要教会他吃喝拉撒。”但在基础生活技能之外,李媛也常常带着儿子参加各类活动,甚至去做义工。比如在南京明基医院帮病人打报告,去超市做理货员,增强社会适应性。

“每个孤独症孩子都有闪光点,关键在于发现并深挖其长处。”李媛说。有研究表明,运动促进发育,通过大量运动刺激脑神经发育,改善行为问题。李媛将一群孤独症孩子聚集了起来,组成了一个喜憨憨萤火虫公益乐团,向更多人展示这个群体向上迸发的生命力。

最近,李思涵还喜欢上了表演川剧变脸。

李媛掏出手机翻找视频,当红色脸谱“唰”地落下,李思涵露出略显得意的笑脸。每当他收获成功,舞台下就有别的学生涌上来拍他肩膀:“快教教我!”这一刻,他不再是“奇怪的小孩”,而是掌握“魔法”的“主角”。就连教授李思涵学习“川剧变脸”的老师都惊叹:“别人可能学十次都不会,他反而记动作比谁都快!”

为儿子感到骄傲的同时,李媛也在考虑,孩子总不能一辈子待在特校。

为此,李媛认为,推动“庇护性就业”,为特殊青少年提供安全、有价值的工作环境,眼下十分必要。

想为孩子尽量多争取一些未来空间的李媛,主动笼络起身边一批同类型家庭,又积极寻求自己过去认识和朋友后来介绍的企业帮助,请有意愿的企业采购孤独症儿童参与制作的产品,“虽然孩子们无法从头到尾参与制作,但能协助产品完工已是莫大的不易了!”

一点一滴积累下,不少孤独症孩子的家长,竟然逐渐开始在各自培养子女的重点领域,成为“专家”。然而,每个“专家”的心路历程却都布满辛酸。

对此,李媛呼吁,全社会尽量多普及有关孤独症的知识,减少对特殊群体的误解,尤其需要包容有情绪或行为问题的孩子。学校应定期开展融合教育宣导,帮助师生正确认识孤独症。在教育支持体系方面,普通学校需加强特教老师培训,优化融合教育支持机制。家长也要具备不断学习的能力,主动创造适合孩子的成长环境。

王敏则建议,更多企业能够提供如数杯子、洗餐具这类单一重复性的岗位,多把这些类型的就业机会留给特殊群体,真正做到对孤独症青少年的悦纳,而不只是在企业宣传社会责任感时口头表态。

新华日报·交汇点记者 李睿哲 程晓琳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版