“锣打心来鼓闹春,各位同志你细听,其他春歌先不表,歌唱党的政策好……”近日,在南京市高淳区古柏街道双红村安置小区广场上,一场非遗进小区活动热闹进行,由村民吴富景、吴财景兄弟俩带来的传统曲艺送春,吸引了左邻右舍争相前来观看。“唱得真好听,还是原来的样子。”“我们还是小时候听过,听了真亲切。”“传统不能丢,要好好传承下去。”……村民们纷纷点赞并寄予希望。

“这次是我们时隔近30年再次搭档送春,大家一再要求继续唱,没想到送春依然受欢迎。”吴财景介绍,他今年57岁,哥哥吴富景大他二岁。这几年,随着年纪渐长,兄弟俩有一桩心事一直放不下:父亲留下的送春唱本能不能唱下去?送春后继乏人怎么办?

在高淳区古柏街道,吴财景父亲吴祚基是当地有名的送春艺人,几十年的送春生涯,留下了40多首手抄送春唱本。“受父亲影响,我们俩十来岁就外出送春,按照传统规矩,大年三十开始送春,一直到正月初六,然后接着是正月十四、十五、十六送春三天,每天都是天不亮就出门,一天要跑一两百户人家,全靠步行,回到家都是深夜了。”耳濡目染,吴财景和哥哥吴富景从小就学会了送春、喜欢上了送春,“那时条件艰苦,送春是为了讨点炒米糖、团子粑粑和零花钱,补贴生活,所以人家笑话送春是‘文明讨饭’。”

吴财景介绍,送春不仅要唱得好听,还要耳听八方、眼观六路,随机应变。比如送春上门刚好是饭点,主家在吃饭,张口就唱:“新春二人没礼貌,吃饭辰光来吵闹……”唱得主家“又要吃来又要听”;敲锣打鼓送春,惊动主家的鸡飞了出来,随即唱道:“新春二人来得快,主家金鸡飞出来……”;见到小孩就唱:“送春送到府堂门,美头(小女孩)伢伲(小男孩)喜来迎。小伢伲头上一点红,就像三国赵子龙。姑娘生来笑盈盈,赛过当年穆桂英。”这种见啥唱啥的“绝活”,叫“见子歌”,考验的是送春人的见识与即兴创作的能力。“要靠平时的观察积累与刻苦练习,你肚子里的‘墨水’多了,就能应付自如,见人、见事、见物、见景现编现唱不怯场。”吴财景说,人们因此送给送春人外号“小才子”。

送春也叫唱春、颂春,是高淳民间文艺活动的一种表现形式,有着广泛的群众基础。每当新春佳节,送春人敲锣打鼓给千家万户送去春天的颂歌,为人们所喜闻乐见。送春历史悠久,在吴财景整理的父亲留下的《春歌头子》中唱道:“永乐皇兴过太平春,冯大人提锣把春送……”唱出了送春的过往。

相传,送春起源于明朝永乐年间。明建文末年,燕王朱棣发动“靖难之役”,叔夺侄位,生灵涂炭,天怒人怨,惊现“六月初三下大雪,六月初六冰长江”之说,“冰江冰河又冰海,冰住粮船不能开”,南粮不能北运,朝廷恐慌,为解运粮之困,张贴皇榜,下令各府州县悬赏能人贤士解朝廷运粮之困,有道人称为“送春人”荐冯大人领下皇榜,接过圣旨,《春歌头子》接着唱道:“领到圣旨船头送,送春回阳来开冰。六月十五午时正,中饭午时才开冰。千百条粮船后面跟,粮船开到午朝门……”春歌一曲山水绿,送春人唱着春歌“送”来春天,解了长江之冻,漕运得以畅通,送春就这样流传了下来。

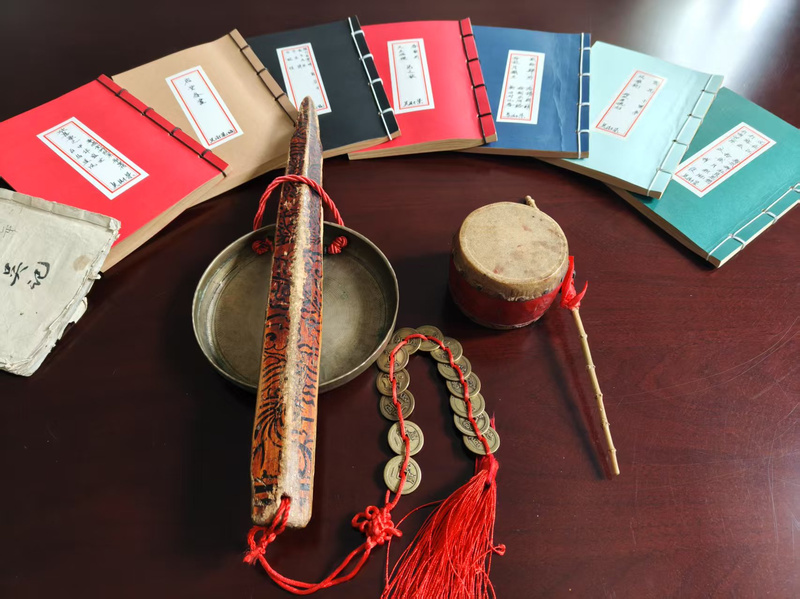

送春一般是两人搭档,一鼓一锣,一唱一和。“这个锣与鼓有讲究,锣称‘金锣’,重‘四两一钱’,‘四两’代表‘四京(即东京、西京、南京、北京)’,‘一钱’代表‘一县’,喻指送春人上达京城,下到县城、村镇,锣片由木头制成宝剑形状,漆上红漆,画上龙凤图案,片尾用线串上13枚铜钱,锣片长一尺三,和13枚铜钱一样,都是代表天下十三省(明朝)。鼓是小鼓,羊皮蒙成,称‘御鼓’,鼓鞭十三节,用紫竹根做成,代表的含义和锣片相同。”吴财景介绍,送春时以执鼓者为大,在左,敲锣者为次,在右。每到一处,鼓弹13下,锣敲9声,鼓手行腔起调,锣手接唱应和。送春曲调多样,有长调、短调、惊喜调等,内容丰富生动,有历史典故、婚姻爱情、乡风民俗等,而且用高淳方言行腔切韵,歌词浅显通俗,听起来很亲切。

“我十一岁出门把春敲,当初送春为温饱。如今送春为热闹,要把送春宣传好……”走进新生代,山乡巨变,高淳送春也焕发出生机与活力,成为省级非遗项目,送春人成为“非遗传承人”,吴财景和吴富景坐不住了,一个强烈的“复出”愿望在心中升腾。“我们10多岁开始送春,到上世纪九十年代末,因为外出务工和结婚成家,送春就停止了,一直到现在,但送春一直留在脑海中,也一直想唱,希望‘重出江湖’。”吴财景说,现在闲暇时间多了,翻看父亲留下的送春唱本“传家宝”,兄弟俩常常情不自禁又敲起锣打起鼓,一唱一和起来。吴财景还一边收集整理老唱词,一边结合党的政策、乡村振兴、文明新风等内容,编写了一批新唱词,赞时代新风、唱改革故事、颂美好生活,同时积极参加非遗进小区、进景区、进校园活动,唱响送春的又一个“春天”。“‘改革开放政策好,人民生活大提高’,现在是天天如同过年,送春不再是过年的“专利”了,天天有春的好消息,我们天天想唱,更有责任把老一辈传下来的送春唱下去、传下去。”吴财景表示。

通讯员:韦东宁、魏宏伟

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版