交汇点讯 近日,京东与美团围绕外卖赛道的争夺战成为热点。如今外卖已成为日常生活的重要组成部分,这一看似现代的生活方式其实已有悠久历史,古人的生活中也隐藏着便捷的饮食配送服务。那么“外卖”一词最早何时出现?古代外卖有着怎样的特点?

“汉代开始出现类似现代外卖的餐饮服务形式,但外卖一词真正出现是在宋代。”文史作家侯印国介绍。

《汉书·王莽传》记载,王莽在位期间,长安发生饥荒,灾民众多。王莽询问黄门官王业关于城内百姓的生活状况,王业为了证明城内并无饥荒,特意从市场上购买了一份肉羹呈给王莽,并声称这是普通百姓的日常饮食。这表明,汉代的长安城内已有商家提供现成的熟食(如肉羹),并且可以外带。

东汉桓帝时期,中常侍唐衡权势很大,他的弟弟唐玹上任京兆虎牙都尉,京兆尹因为惧怕唐衡,特意去酒店“市买饭”向唐玹以示敬意。可见东汉时期官员之间已存在通过购买外卖来表达敬意的社交礼仪,外卖开始具备一定的社会功能。不过,这种现象主要出现在城市地区,尤其是长安、洛阳等大城市,服务对象以官员和富商为主,普通百姓极少享受这种服务。

到了唐代,随着坊市制度的松动和社会经济的活跃,唐代外卖开始扩展至普通市民阶层,并出现了“立办”“进士团”等类似今天专业外卖服务形式风格的餐饮服务。

“立办”指能够迅速提供置办酒席的服务。唐代李肇所著史书《唐国史补》记载,唐德宗时期,吴凑被突然任命为京兆尹后,需要立即宴请宾客,当他带领客人回到府邸时,宴席已经准备就绪。客人询问为何如此迅速,府吏回答“两市日有礼席,举铛釜而取之,故三五百人之馔,常可立办也。”这展示了唐代长安城内专业餐饮服务的效率与规模,即使是三五百人的大型宴席也能在短时间内置办妥当。

与“立办”类似的专业服务还有“进士团”,这是专门为新科进士筹办宴会的服务团队。《唐摭言》记载:“初则至寡,洎大中、咸通已来,人数颇众。”团队成员从最初的少数人发展到人数众多,他们不仅负责快速置办宴席,还提供租住院宅、联络协调等全方位服务。

唐代外卖的食品种类与配送方式也有自身特点。从食品种类看,唐代人偏爱饼类食品,尤其是“胡饼”(类似今天的烧饼或馕)。由于保鲜技术和运输条件的限制,唐代外卖以易于保存和携带的食品为主,如各种饼食、干肉等。在配送方式上,唐代还没有出现专职的“外卖小哥”,外卖多由酒楼伙计或客户仆人完成,基本依靠步行。

宋代,商品经济的空前繁荣、城市格局的变革以及社会生活的多样化,共同推动了外卖服务的发展。

《东京梦华录》是宋代孟元老的笔记体散记文,追述北宋都城东京开封府城市风俗人情,其中专门记录汴梁城内专业餐饮店的经营项目,包括:素食店、家常菜馆、外卖专营店、街头流动小吃摊等。外卖专营店主要提供便捷即食需求:“更外卖软羊、诸色包子、猪羊荷包、烧肉干脯、玉板之类”,可见外卖品种的丰富。这也是古代文献中首次提到“外卖”一词。

在皇室示范作用下,宋代外卖在市民阶层中迅速普及。《东京梦华录》记载:“市井经纪之家,往往只于市店旋买饮食,不置家蔬。”北宋汴京的许多家庭尤其是经商人家,已经习惯不自己做饭,而是从市场购买现成食物。

这种配送方式就产生了一种特殊职业——“外卖小哥”。《东京梦华录》有:“更有百姓入酒肆,见子弟少年辈饮酒,近前小心供过,使令买物命妓,取送钱物之类,谓之‘闲汉’。”这种“闲汉”就是提供跑腿购买服务。

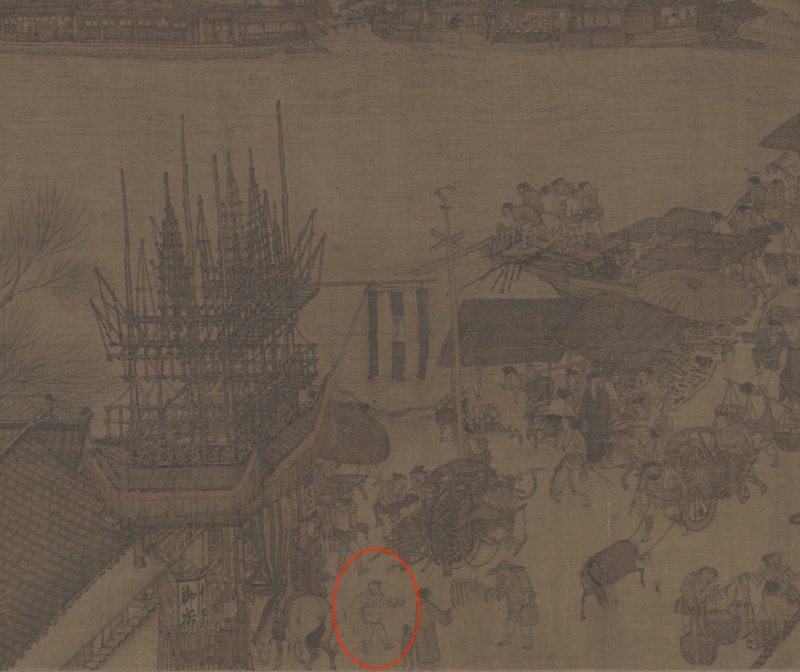

在《清明上河图》的形形色色人物中,就有一个小伙在酒店前端着食盒往外送餐,很多专家认为这就是大宋时期的“外卖小哥”。

到了南宋,外卖行业进一步发展。侯印国介绍,宋元时期有个话本小说《汪信之一死救全家》(后又被冯梦龙略加改编收入《喻世明言》),开头一段描写了宋高宗和宋五嫂这段故事;元人张雨的《西湖竹枝词》“光尧内禅罢言兵,几番御舟湖上行。东京邻舍宋大嫂,就船犹得进鱼羹”,也讲述了相似情节。

北宋末年首都汴梁,有位宋五嫂开着一家鱼羹店,靖康之变后,她和其他很多汴梁人一样,南下逃难,最终在临安落脚,继续以售卖鱼羹为生,她把店开在西湖边上,宋高宗赵构坐船游览西湖,就曾点过她家的外卖,宋五嫂亲自送到船上,赵构知道她是汴京旧人,相对难免感伤。宋嫂鱼羹经过高宗“御赏”,一下变成了当时的“网红美食”,人人趋之若鹜,宋五嫂因此成为富豪,“钱塘门外宋五嫂鱼羹”也成为当时杭州的餐饮名店。

像宋嫂一样从汴梁来到临安的,在史料上留下名字的还有羊肉李七儿、奶房王家、血肚羹宋小巴、李婆婆杂菜羹、贺四酪面、脏三猪胰胡饼、戈家甜食等店,事实上,南宋临安的大部分餐饮名店,都是汴梁旧人所开设,如《都城纪胜》所称“都城食店,多是旧京师人开张”。淳熙五年(1178)二月,宋孝宗赵昚去德寿宫探望已经退位做太上皇十多年的赵构,赵构点名叫了李婆婆杂菜羹、贺四酪面、脏三猪胰胡饼、戈家甜食等家的外卖,品尝后非常满意,说“此皆京师旧人,各厚赐之”。

当时皇帝要钱要物,称之为“宣索”或“宣唤”,因此皇帝叫外卖就有特别的名字“宣索市食”或“宣唤买市”。宋高宗经常从市井叫外卖,使得各家餐厅更加重视餐饮品质,不敢苟且草率,无形中提升了临安餐饮的整体质量。当时临安孝仁坊的水晶红白烧酒等食物,都曾被“宣唤”。

宋孝宗自己也“宣唤”市井美食,他有次元宵节期间祭祀回宫路上,让人“宣押市食,歌叫支赐钱物”。帝王尚且如此,可见当时权贵大臣、富裕人家叫外卖的情形就更加普遍了。南宋笔记《三径野录》描述苏州风俗:“吴中妇女矫情,皆不肯入庖厨,饥则隔窗索唤,市食盈笛,至不下楼。”妇女们甚至懒得下楼,直接从窗户用绳子垂下竹篮和钱,让小贩将做好的食物放入篮中提上来,这种场景与现代社会的外卖服务已十分相似。

为保持外卖食品的温度和品质,宋代发明了“温盘”这种创新的餐具。由上下两层瓷构成,中间空心,使用时注入热水,可有效保温。食盒多为木质,也有竹、珐琅、漆器等材质。

明清时期在继承宋代外卖体系的基础上,呈现出服务多样化、客户大众化和技术精细化的特点。

明代多位皇帝保持了点外卖的习惯,明武宗朱厚照经常微服私访并在民间用餐,不便外出时则命人从宫外采买。明宣宗朱瞻基在一次微服私访体验农耕后,回程途中叫了外卖与随从共食,并由此体会到农民艰辛,决定减轻赋税。清代道光皇帝虽以节俭著称,却也是外卖常客,他发现御膳房开销过大,而点外卖反而更经济实惠。末代皇帝溥仪甚至有一部专门叫外卖的电话,展现出传统与现代技术的交融。皇室对外卖的持续青睐不仅反映了宫廷饮食的局限,也显示了民间餐饮的活力和吸引力。

清代外卖在食品种类上有了新变化,“盒子菜”成为流行形式。盒子菜主要用于盛装烤鸭、酱肘子、熏肉等熟肉制品,既保温又便于携带。扬州画舫文化催生了独特的外卖形式,《扬州画舫录》记载:“野食谓之饷。画舫多食于野,有流觞、留饮、醉白园、韩园、青莲社、留步、听箫馆、苏式小饮、郭汉章馆诸肆,而四城游人又多有于城内肆中预订者,谓之订菜,每晚则于堤上分送各船。”画舫游客的饮食全靠岸边商家配送,形成了规律性的外卖供需关系。

新华日报·交汇点记者 杨民仆

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版