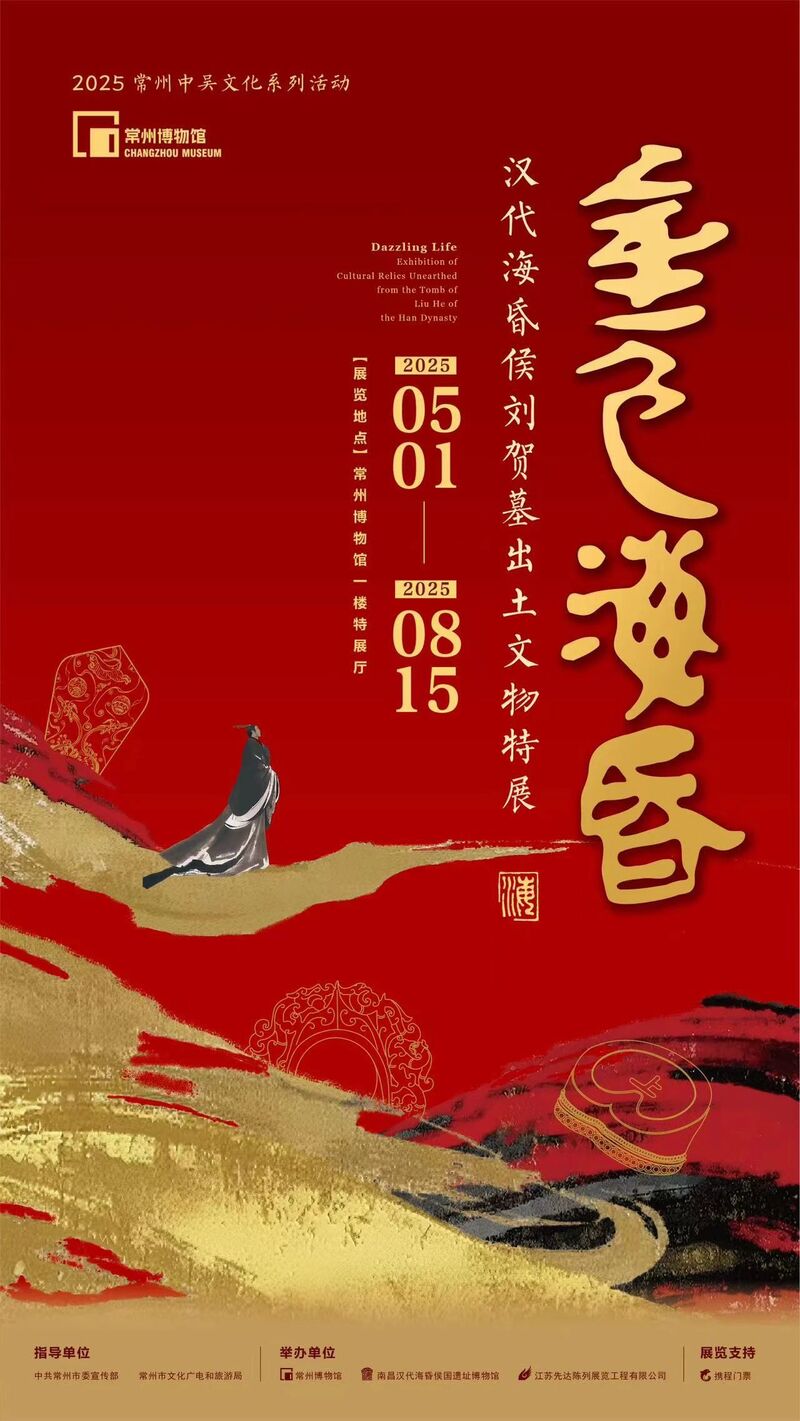

5月1日,“金色海昏——汉代海昏侯刘贺墓出土文物特展”在常州博物馆拉开帷幕。本次展览由常州博物馆与江西南昌汉代海昏侯国遗址博物馆联合举办,也是江苏地区首次举办的海昏侯墓出土文物展。

一批沉睡千年的金玉珍宝、礼乐重器、儒家经典携手展出,在节日期间为江苏观众和游客呈现了一道蔚为大观的文化盛宴。

刘贺(前92年—前59年),汉武帝刘彻之孙,昌邑哀王刘髆之子。他是西汉第九位皇帝,也是西汉历史上在位时间最短的皇帝。在被权臣霍光废黜后,刘贺被汉宣帝封为海昏侯,就国于豫章郡海昏县。由帝而民,由民而侯,海昏侯一生命运多舛,早已经湮没在,历史深处。但两千多年后,刘贺的陵墓被重新发现,这位废帝再次进入人们的视野。

2011年,位于江西省南昌市新建区大塘坪乡的海昏侯墓被发现,经过历经五年的考古发掘,专家们确认墓主正是西汉废帝、海昏侯刘贺。

考古发掘证明,海昏侯墓是我国迄今为止保存最好、结构最完整、功能布局最清晰、拥有最完备祭祀体系的西汉列侯墓园。墓中发现了超过10000件(套)的金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器、简牍、木牍等各类珍贵文物,为西汉列侯制度研究提供了大量的考古实物资料,堪称一部反映汉代鼎盛时期璀璨文化的百科全书。 2021年10月18日,海昏侯墓考古入选全国“百年百大考古发现”。

常州博物馆党支部书记、副馆长施建刚介绍,此次在常州博物馆举办的“金色海昏——汉代海昏侯刘贺墓出土文物特展”,共展出刘贺墓出土的文物114件(套),并配套仿制品8件(套),系统讲述刘贺的传奇人生,呈现大汉盛世的威仪气象。

记者在展览现场看到,众多海昏侯墓珍品文物亮相常州博物馆。

雁鱼青铜灯设计精巧,其造型为鸿雁回首,衔鱼伫立。此灯由雁首颈(连鱼)、雁体、灯盘、灯罩4部分套合而成,运用虹吸原理,通过雁颈、鱼腹的中空结构,将烟气导入灯体盛水的腹腔,以溶解烟尘,能够减少室内污染,清洁环保。这件雁鱼青铜灯与南京博物院的错银铜牛灯、河北省博物馆的长信宫灯有着异曲同工之妙,反映了汉代青铜铸造技术的高超水平及人与自然和谐共生的哲学思想。

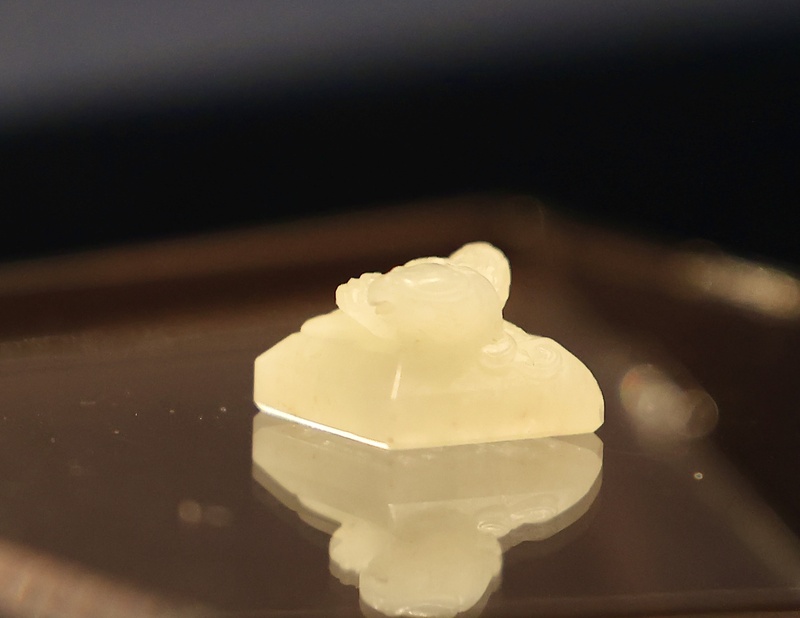

展品中,一件“刘贺”螭纽玉印(复制品)引人注目。专家告诉记者,这枚印章是当时确认墓主为刘贺的关键文物。螭纽玉印出土于主棺椁内棺中部死者遗骸腰部位置,由和田白玉制成。印纽为高浮雕螭龙纽,印面阴刻篆书“刘贺”二字。玉印玉质精美,字体规整大气,螭龙造型生动,螭纽一般为皇帝玺印所用造型,显现了西汉鼎盛时期的雍容气度。

“金山币海”是海昏侯墓的突出特征。刘贺墓以及其子刘充国墓“坐拥万金”,共出土五铢钱币十余吨,金器480件,包括饼金、钣金、麟趾金和褭蹏金等,总重量达到了惊人的115公斤,是迄今为止汉代考古出土金器数量最多、种类最全的一次,数量甚至超过此前考古出土西汉金器的总和。此次,褭蹏金、麟趾金、饼金等多件珍贵的海昏侯墓金器也来到常州展出。

常州博物馆陈列部夏超伦告诉记者,褭蹏金音同“niǎo tí”,“褭”是汉代良马的名字,“蹏”是“蹄”的异体字,“褭蹏金”因此又称“马蹄金”。海昏侯墓发现的褭蹏金采用花丝镶嵌等细金工艺精制,顶部有时会镶嵌琉璃或玉石,底部常铸有“上”“中”“下”字样;顾名思义,麟趾金如同瑞兽麒麟的脚趾,同样采用花丝镶嵌等细金工艺精制,底部也常铸有“上”“中”“下”字样。

褭蹏金、麟趾金是汉武帝在太始二年(公元前95年)为纪念祥瑞事件而铸造的金器,主要用于赏赐皇室宗亲和功臣,本身并不具备流通功能,而是象征皇权和祥瑞。刘贺棺柩附近放置裹踬金、麟趾金,有天马、麒麟带领墓主人灵魂升天的美好寓意。不过,铭文“上”“中”“下”是什么含义,至今还没有定论。

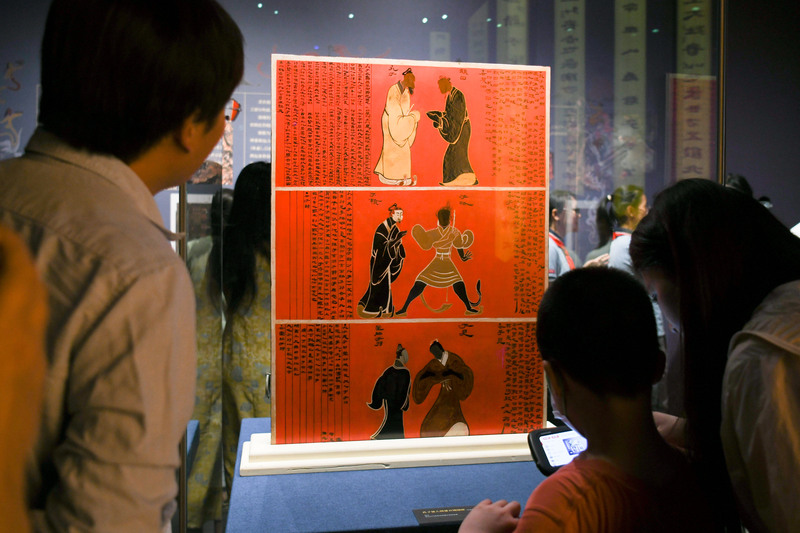

海昏侯墓还出土了一件著名的“孔子徒人图漆衣镜”,此次,其复制品也出现在特展上。“孔子徒人图漆衣镜”由青铜镜、镜掩(镜盖)、镜框三部分构成,镜框正面和背面绘有神兽与仙人,孔子与弟子颜回、端木赐、仲由、子夏等人的图案,线条凝练、色彩丰富、造型生动,反映了西汉工匠高超的绘画技艺。

与弟子的画像不同,孔子的画像是满绘,身上服饰用粉彩。孔子身材瘦削,头戴小冠,颔下有长须,穿深衣长袍,腰部束带,脚上穿翘头履。这是目前我国发现的迄今为止发现最早的孔子像。专家考证,“孔子徒人图漆衣镜”集屏风、衣镜等功能于一体,它曾被放置在海昏侯刘贺床榻前,说明海昏侯常常面对孔子和弟子的形象“正衣冠”,也希望从这些先贤的言行举止中汲取道德养分。

“金色海昏——汉代海昏侯刘贺墓出土文物特展”目前正在常州博物馆一楼特展厅举办,展览将持续至8月15日。该展览也是常州博物馆首次举办的收费展览,是该馆尝试“高水平开放,高质量发展”的又一创新实践。

新华日报·交汇点记者 于锋/文 赵亚玲/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版