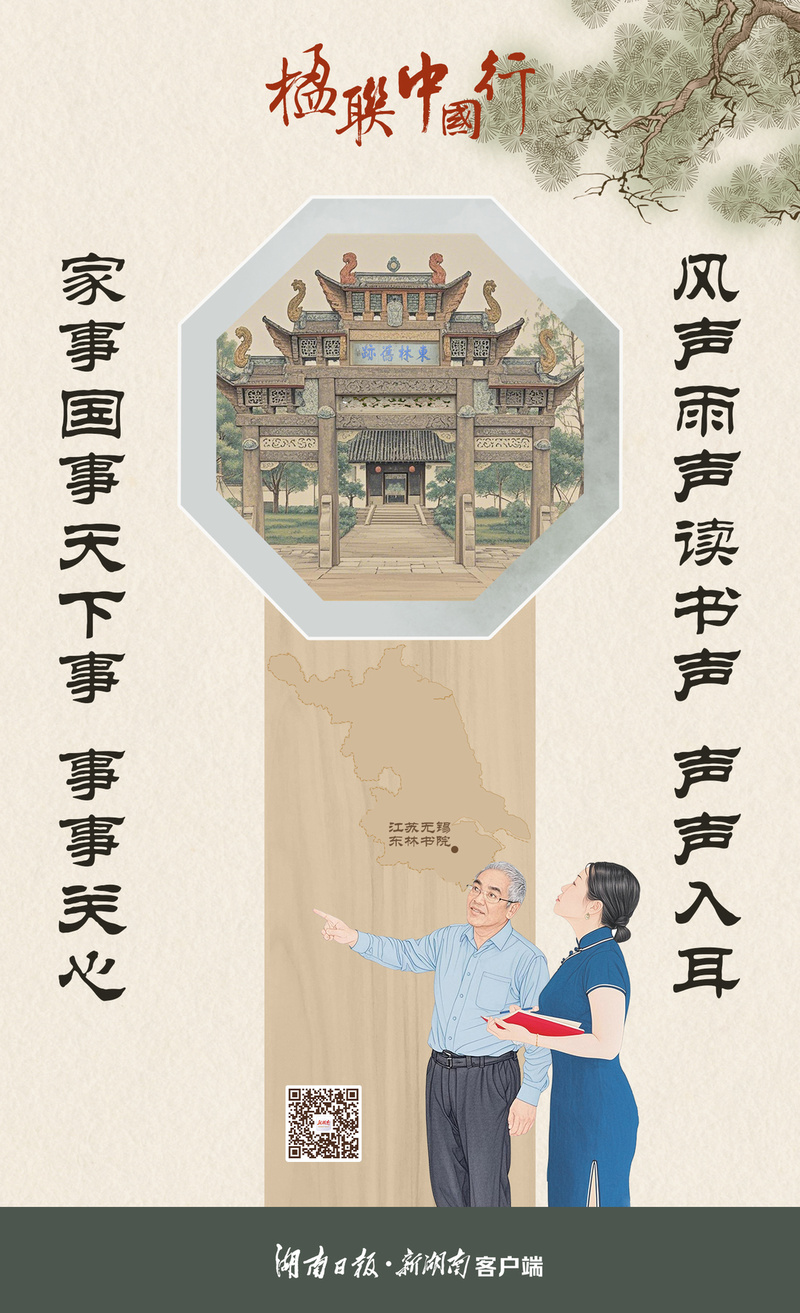

暮春,江南。穿过东林书院重重院落,推开一扇扇斑驳木门,依庸堂中那副传世楹联赫然入目:风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。

四百余年来,这副名动天下的楹联与东林书院一起隐于江苏省无锡市的繁华街巷里。那些琅琅的读书声,那些心忧天下的激烈辩论,那些东林学人们的故事与悲情,仿佛随着时间远去。而这副楹联所承载的士子风骨、精神脊梁,却穿透百年风雨、世事变迁,叩击着后世参访者的心灵。

4月中旬,《楹联中国行》栏目记者来到春日融融的江南,于东林书院内寻一方清幽,特邀无锡地方文史专家金石声先生执壶论道,为我们诠释这副天下名联的厚重历史价值。

寻声·声声入耳

自古至今的浩瀚联海中,东林书院这副联,因其通俗大气的表达独树一帜,为天下读书人所熟知。

金石声站在依庸堂中,朗声诵出这副心中珍藏多年的联,“这副对联应该刻在依庸堂正中间,而不是挂在两边,它有这样的分量!”

上联“风声雨声读书声,声声入耳”,通过层层递进,将自然之声与人文之声巧妙联结。首先从听觉展开,“风声”是最初的感知,它无形无痕;紧接着“雨声”随风而至,雨滴落在身上的实感比风声更直接,形成感官上的递进;而“读书声”的加入,则实现了自然与人文的交织相融,夹杂在风声雨声中的诵读声,隐喻那并不是一个安稳的时代。

金石声向我们继续讲述,“风声雨声读书声”绝非晴窗明几前的闲适诵读,而是风雨如晦之际,离京城千里之遥的知识分子们仍心系天下的精神写照。这组由自然到人文的递进意象中,穿透风雨的读书声,彰显着文人坚守本心的操守。三种声音交织出独特的意境与美感,“声声入耳”四字,更暗示这些声音已超越听觉层面,深深铭刻在读书人心上,成为烙印,打动心弦。

下联中的“家事国事天下事”,则展现了中国传统知识分子的认知维度。“家事”是立身之本,包含着柴米油盐的日常;“国事”是情怀所系,由千万家庭凝聚而成,所谓“国是千万家”;而“天下事”则突破了地理疆界,体现先贤们“胸怀天下”的世界观。明代的士大夫们,虽然对世界的认知有限,但能将视野从“家”“国”拓展到“天下”,已显示出超越时代局限的思想高度。

这副对联,“不饰铅华而真意流淌”,从“入耳”到“关心”,是认知跃升,也是从感官接收到心灵感悟的升华。风声、雨声、读书声,通过耳朵进入心灵;家事、国事、天下事,从内心认知进化为行动自觉。在全球化的今天,虽然“天下”的概念已发生深刻变化,但“声声入耳,事事关心”的责任感和担当精神,依然是连接个体生命与广阔天地的纽带。

读书·事事关心

从依庸堂逆行而返,过丽泽堂、东林精舍,出仪门,跨过泮池石桥,金石声和记者行至东林书院大门,一座石牌坊立于门内,坊楣南北面分别刻有“东林旧迹”“后学津梁”,这些建筑物从20世纪80年代开始修复,书院鼎盛时期的风姿和气韵可窥得一二。

创建于北宋政和元年(公元1111年)的东林书院,亦名龟山书院,后来荒废败落。明万历二十二年(公元1594年),顾宪成因坚持“历朝与天子争是非”的儒家原则而被罢黜官职。万历三十二年(公元1604年),顾宪成在家乡无锡与高攀龙等人重修东林书院,并在此聚众讲学。

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。以顾宪成为首的一批知识分子,主张志在世道、躬行实践,反对空发议论、脱离实际,从而形成了东林学派。顾宪成起草《东林会约》,东林学者每月召集讲会,将儒家经典阐释与赋税改革、边防策略等现实议题相结合,开创了书院议政的新范式。这种将经典研读与现实世情相联系的做法,为众多士大夫和读书人仰慕应和,书院一时盛况空前。

明朝末年,东林书院成为江南知识分子主要研学之地,有“天下言书院者,首东林”之赞誉。顾宪成、高攀龙等成为东林学派的领袖。这副家喻户晓的对联,相传就是顾宪成所拟,代表着东林学人们“读书、讲学、爱国”的精神主张。

金石声向记者解释,东林书院本质上不是学习启蒙机构,而是一个高等研学机构,类似于现代的研究生院或高级研讨班。而研学的重点,也不是皓首穷经、翻故纸堆,而是将知识分子的价值实现明确指向经世济民。顾宪成曾说过:“官辇毂,志不在君父,官封疆,志不在民生,居水边林下,志不在世道,君子无取焉。”这种精神在天启年间演化出“东林六君子”以死谏政的悲壮史诗,成为中国传统士人“以身殉道”的精神丰碑。

天启五年(公元1625年),阉党枉法兴祸,诏毁全国书院,东林首罹其难,书院被全部拆毁,不留片瓦寸椽,东林学人亦遭受阉党的残酷迫害。

春末的风带着些许寒意,掠过“东林旧迹”四字牌坊,院落绿树青翠,满地落英。邓拓曾于1960年参观东林书院,写下《过东林书院》,有云:“东林讲学继龟山,事事关心天地间。莫谓书生空议论,头颅掷处血斑斑。”

传世·家国情怀

如今,在不少大学和书院,都悬挂着这副对联:“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。”历经数百年,这副对联被时代赋予了新的内涵,仍焕发着夺目的光芒。

金石声认为,虽然东林书院仅兴盛了二十余载,但其思想遗产对后世产生了深远影响,精神火种延续不绝。正如张载所言“为往圣继绝学”,东林书院及其后继者们承担起了传承文化命脉的重任,这种文脉传承深刻影响了无锡乃至江南地区的文化品格。

作为土生土长的无锡人,江苏省作家协会会员王辉就深刻地感受到了这种文脉传承的影响。他告诉记者,东林学人们重视“躬行立教”“商经济世”,培育出经世致用的学术传统,进而影响社会风气,这可以从近现代无锡籍学人的成长轨迹中窥见一二。比如著名的无锡钱氏家族,就涌现出了近代力学奠基人钱伟长、国学大师钱基博、著名历史学家钱穆和著名学者钱锺书等。钱穆先生曾说,无锡的实业家成功后无一不致力于办学。而钱氏祠堂的《钱氏家训》中有一句话就是:“利在一身勿谋也,利在天下必谋之。”

在风雨飘摇之时,无数读书人走出那一方书舍,为心中的理想和道义仗义执言;在民族存亡之际,无数读书人挺身而出,奉献出自己的学识甚至生命。这副对联不仅成为江南学子的座右铭,更丈量着天下读书人的气节、风骨和家国情怀。

【记者手记】江南的柔情和风骨

彭彭

江南,是寄畅园的玲珑秀雅,亭台错落;是鼋头渚的樱花如云,春潮带雨;是南长街的桨声灯影,烟火人间。

印象中的江南,不应该是这样的吗?可正是这柔软的江南,却藏着最硬的风骨。

当魏忠贤的屠刀举起,高攀龙选择在自家后园的池塘投水自尽,临终整肃衣冠,从容赴死。杨涟、左光斗等人受尽酷刑,却在狱中用血写下“大笑大笑还大笑,刀砍东风,于我何有哉”。这些貌似孱弱的江南文人,用生命诠释了何为“天下兴亡,匹夫有责”。

更早以前,文天祥被押解北上途经无锡,满城百姓冒死相送,不顾士兵的鞭打威胁,沿河焚香跪拜。文天祥因此留下《过无锡》这首悲歌绝唱。那一刻,江南的柔情化作了最悲壮的抗争。

如今的东林书院,游人往来不绝,江南绵长的雨落下,温柔的风轻拂过盛开的紫藤花。但你若静心倾听,风雨中依稀还能听见那些掷地有声的对答:“读书何为?”“为天地立心!为生民立命!”

这,大约便是江南最动人的模样。

点评嘉宾:金石声

江苏省文艺评论家协会会员,无锡市作家协会会员,无锡市政协第十五届学习文史委员会特邀委员,无锡文旅集团文化顾问,无锡祠堂文化研究会常务副会长、秘书长,主持及参与编撰《无锡园林文化》丛书、《无锡园林志》等学术著作。

中国楹联学会 湖南省委宣传部指导

湖南日报·新湖南客户端出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/陈永刚 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/彭彭

摄影/李健

剪辑/戴钺

设计/陈青青

鸣谢 东林书院

(实习生周斯唯对此文亦有贡献)

作者:彭彭

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版