2025江苏省高考志愿填报已于6月28日全面开启。志愿填报是人生中的一次关键选择,也是通往未来的重要起跑线。

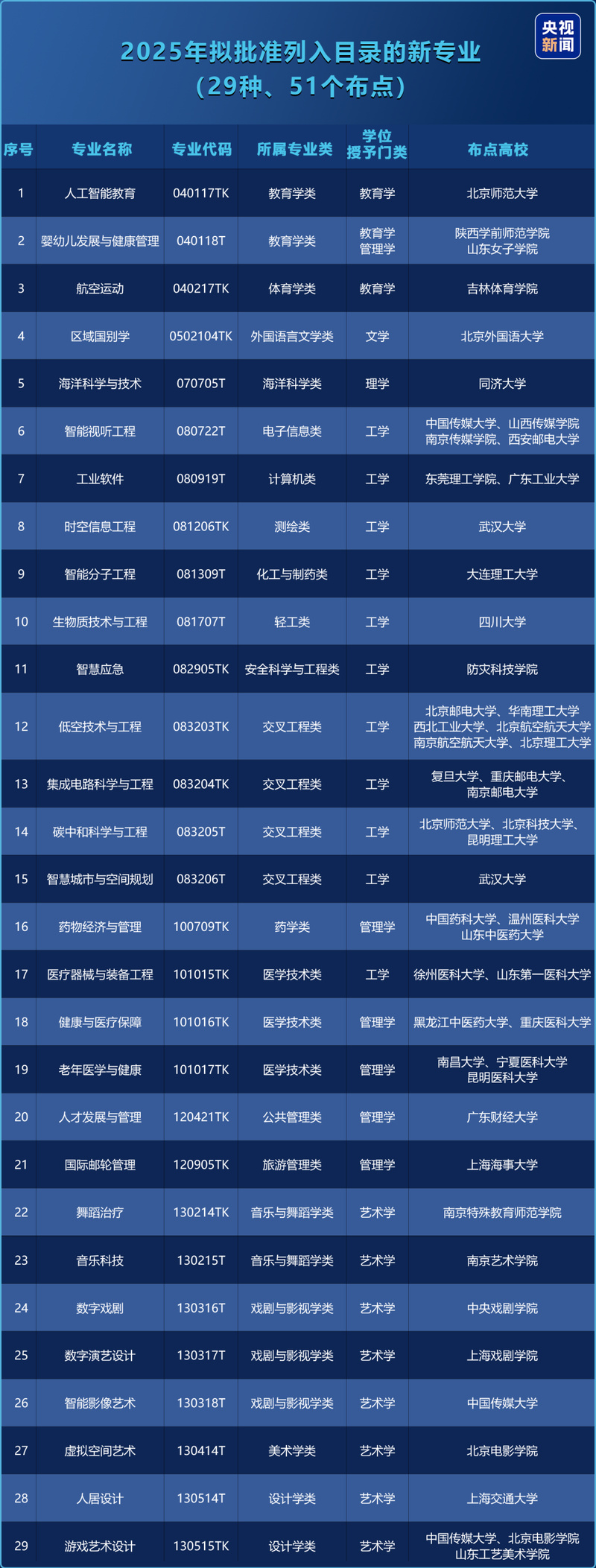

智慧城市与空间规划、智能视听工程、智慧应急……今年高校上新的29种本科专业能不能选?未来好不好就业?让我们一起去探访一下!

紧贴智慧风口,AI前沿专业上新

今年高校招生新增29种专业,充分体现了国家战略、市场需求和科技发展牵引。

在服务国家战略方面,增设了区域国别学、碳中和科学与工程、海洋科学与技术、健康与医疗保障等专业。

面向科技发展前沿,增设了智能分子工程、医疗器械与装备工程、时空信息工程等专业。

主动适应市场需求,增设了国际邮轮管理、航空运动等专业。聚焦人工智能赋能经济社会发展,增设人工智能教育、智能视听工程、数字戏剧等专业。

其中,我们重点介绍一下两种AI前沿专业。

“蛟龙”号如何下潜到深海,但不触碰黑暗海底的礁石?汽车如何自主规避障碍?今年武汉大学新开设了时空信息工程专业。

给树林“拍CT”,放一个小飞机,在树林里绕一圈,就能“算”出有多少棵树,甚至还能知道每棵树有多粗……武汉大学测绘学院时空信息工程专业副教授谢洪介绍说,“我们的飞行测量系统,里面有北斗芯片、相机、惯性导航、激光传感器。这些就类似于人的眼睛,可以把所有数据传输到计算机里,在线计算它的位置、树高、胸径、枝叶,这是我们高质量时空信息感知前沿信息技术的体现。”

新增的时空信息工程专业,与传统的测绘工程专业既有联系又有区别。是在测绘工程专业基础上,加入了更多的时空信息类、软件、硬件以及人工智能类的基础课程。武汉大学测绘学院负责人介绍说,学院按照大类招生大类培养,在时空信息类里面有测绘工程、导航工程和时空信息工程三个专业方向。招生进来后,经过一段时间的培养,学生根据个人的兴趣爱好去选择。课程覆盖了从人工智能的基础算法到实际应用,再到产业落地整个全链条的应用。

这个新专业,以后到哪去就业?据悉,专业应用领域广泛,从探火星、探月、深海资源探测、大型救灾,到智能驾驶、智能网联汽车,都需要很强的实时时空智能服务。这一专业的学生,将实现对空天地海的时空感知与智能分析,为自然资源管理、智慧城市、智能交通、低空经济、数字中国建设等领域提供时空智能的核心技术支撑。

今年,北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、西北工业大学、华南理工大学6所高校增设了低空技术与工程专业。

6所高校的专业培养,将各具特色。

北京航空航天大学不仅有课堂实验,学生还可以参加丰富的课外实践项目。学校很多科创平台和实践平台与企业有深度联动,共同建立联合实验室,高校会有教授和企业导师对学生进行联合培养。

北京理工大学汇聚了飞行器设计与工程、力学、通信工程、电子信息工程等国家一流学科与专业的优质资源,侧重低空飞行器设计技术与低空交通空管技术,尤其面向低空飞行器系统设计、低空安全飞行与控制、绿色动力与能量管理、低空空域管理与交通规划等方向的需求,培养低空领域专门人才。

北京邮电大学利用学校在信息技术方面的优势,结合学校的信息通信与计算智能技术特色,培养学生在低空信息传输、无人机远程监控等方面的专业技能。

西北工业大学低空技术与工程专业,基于航空宇航科学与技术、力学等多个国家一流学科与专业,面向城市空中交通、低空物流网络、应急救援、低空空域、低空工业等领域培养人才。

南京航空航天大学在力学、航空宇航科学与技术、控制科学与工程3个“双一流”学科领域具备领先优势,将围绕飞行器设计、控制工程、空中交通管理、智能无人系统等多个方向提供多学科融合的教学和科研支撑。

华南理工大学将低空技术与工程专业同智能科学与技术专业合成“AI和低空技术”大类招生,特别强调人工智能与低空应用的深度融合,主要培养物流与运输、农业与植保、应急救援与公共安全、文旅等方向的跨学科复合型创新人才。

这一专业就业路又在何方?随着我国低空领域政策放开,低空经济发展态势良好,根据规划,到2030年,我国要推动低空经济形成万亿级市场规模,这也意味着大量的人才需求。毕业生可选择去航空航天系统当“飞天造梦师”,搞飞行器研发 、设计、测试及维护;也可以在智慧城市“丝滑调度”空中交通,还有物流、农业、环境等等领域,更多的新职业正等待解锁!

紧扣民生需求,一批“家常”专业崭露头角

我国60岁以上的老龄人口已占总人口五分之一,老人的健康需求也日益多样化,从常见的慢性病管理到康复护理,再到心理健康关怀,每一项都需要专业人士“把脉”。而目前既懂临床医学又懂管理的人才比较匮乏。

为积极应对人口老龄化,2019年10月,教育部等7部门就联合发文,鼓励引导普通本科高校,设置老年医学等养老相关专业。2020年,上海工程技术大学和山东女子学院在全国率先开设养老服务管理专业,目前国内开设该专业的高校已超40所;今年,南昌大学、宁夏医科大学、昆明医科大学都开设了老年医学与健康专业。

这个今年招生的老年医学与健康专业,有何特别之处?

今年,南昌大学在原有学科基础上,整合临床医学、老年医学、康复学、营养学等资源,新增老年医学与健康专业,在今年高考中首次招生。该专业属于医学技术类,授予的是管理学学位,简言之,就是既要懂医学知识,又要掌握管理技巧。

在课程设置上,既有生理学、病理学、人体解剖学这些医学基础课程,帮助学生打牢医学基础;又有临床营养学、康复医学、健康教育学这些健康管理类课程,让学生成为守护老年人健康的“多面手”;甚至还涵盖了人工智能导论、穿戴式医疗装备、材料物理性能等交叉学科内容,让学生紧跟智慧养老的科技潮流。

在南昌大学第一附属医院的模拟实训基地,同学们通过VR体验的方式,学习掌握老人们在逛公园或者遛弯时,如果突发疾病,如何进行院前处置、快速评估老人身体情况实施救护管理、救护车到来后配合医务人员完成院前处置流程,这些在现实场景中常会碰见的突发情况处理,未来也都是老年医学与健康专业学生们的必修课。

紧扣“一老一小”,守护“朝夕美好”。聚焦0—3岁婴幼儿托育领域,今年,陕西学前师范学院、山东女子学院两所高校,增设了婴幼儿发展与健康管理专业。陕西学前师范学院副校长李明军说,这是一个新兴的多学科交叉专业,涉及医学、教育学、管理学、心理学等,具备婴幼儿生理心理、营养喂养、运动健康、回应性照顾等方面的专业知识,以及婴幼儿环境创设、游戏设计、婴幼儿观察评价、疾病预防处理、家庭教育指导等专业能力,其中实践教学的比重占30%以上。

要不要“尝新”?找到适合自己的路

今年一批特色专业的设立,反映了高校对就业市场变化的一次及时响应,也是高校与产业发展、时代变革的一次“双向奔赴”。

去年,北京师范大学正式开启舞蹈治疗专业硕士招生。今年,南京特殊教育师范学院开设全国首个舞蹈治疗本科专业,旨在通过即兴动作、镜像练习等方式,引导孤独症儿童、阿尔茨海默病等特殊群体释放压力、修复创伤。据悉,舞蹈治疗是小众专业,与音乐治疗性质相同,学生课程设置偏向实践类,如舞蹈动作练习与分析,同时也会开设发展心理学、临床疗愈等理论课程。

“我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一。灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重,安全生产仍处于爬坡过坎期。”在防灾科技学院应急管理学院副院长单维锋看来,该校增设智慧应急专业,培养既熟悉应急管理业务领域知识,又精通现代信息技术的复合型、创新型和应用型智慧应急人才,正是为了回应构建中国特色大国应急体系,全面实现依法应急、科学应急和智慧应急的紧迫需要。“十四五”国家应急体系规划明确要求,“十四五”时期,县级以上应急管理部门专业人才占比要达到60%。而据统计,目前我国应急管理系统人才缺口在40万左右,工矿商贸行业应急管理人才缺口在200万左右。智慧应急专业毕业生可到应急管理各级政府机构和事业单位、企业应急管理部门、基层及社会应急救援组织、应急行业信息系统开发企业、应急管理教育培训与信息资源开发机构等就业。

当前,我国超过500个城市开展智慧城市试点,市场规模超万亿元。高端复合型人才的缺口,已成为制约智慧城市建设的关键因素之一。智慧城市与空间规划专业毕业生就业前景广阔,可以到发展改革委、城市管理等政府部门从事管理与相关政策咨询工作,可以在科研院所、高校从事智慧城市相关教学科研工作,还可以在互联网、地理信息等领域高新技术企业从事科研、开发与社会服务等工作。

该不该报这些新专业,最需要注意什么?北京航空航天大学招生工作办公室主任刘睿建议,今年的考生在选择专业和制定填报策略时,要着重考虑以下三个方面:

首先,应深入了解新增专业与国家重点发展领域的联系。建议考生和家长研读《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》等政策文件,聚焦碳中和、高端装备、健康中国等重大议题,优先选择与新兴产业、关键核心技术相关的专业。

其次,应重点考察高校的学科布局与专业建设能力。在信息极大丰富的今天,单一学科的专业知识已难以应对复杂多变的社会问题。新增专业如智能分子工程、医疗器械与装备工程等,打破了传统学科界限,将不同学科的知识和技术深度融合。因此,考生和家长应关注高校支撑新增专业建设的优势学科布局和已有专业建设基础,重点考察其在相关学科或交叉领域的学科布局、师资力量、科研投入和校企合作等情况。

最后,应深入了解高校的培养方案及培养特色。培养方案直接决定了大学期间的学习内容和能力培养方向,而培养特色则体现了高校在该专业领域的独特优势。建议考生重点关注以下三个方面:一是课程体系的设置是否与时俱进,是否包含行业前沿技术和跨学科内容;二是课程大纲和实践教学环节是否完备,包括核心课程设置、实习机会和校企合作项目等;三是高校是否提供特色培养路径,如行业认证、特色培养或国际交流项目等。

综合来看,考生在填报新增专业时,应当以国家战略规划为导航,把国家需求作为奋斗目标,从国家政策中了解未来的就业和发展趋势,匹配合适的行业、职业并以此为指引,同时结合高校学科专业设置情况、个人兴趣爱好和职业生涯发展方向,在专业变革中找到真正适合自己的发展路径。

素材整理:新华日报·交汇点记者 聂伟

素材来源:央视新闻、中国教育报、光明日报、国是直通车

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版