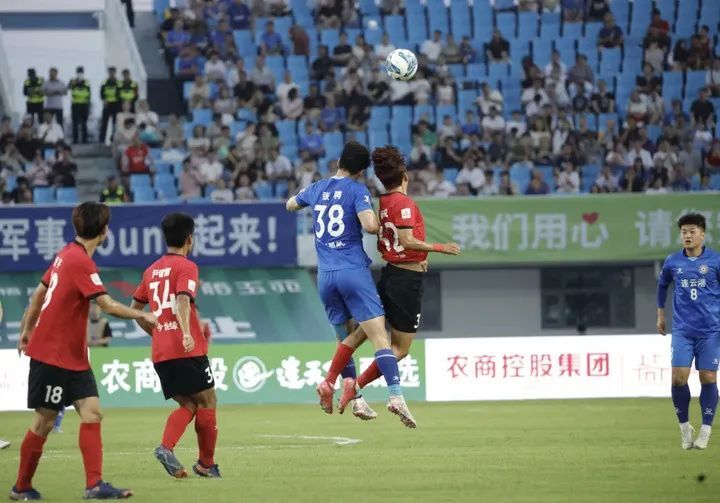

最近两个月,江苏省城市足球联赛已成为现象级赛事。“苏超”不仅引来各大央媒竞相报道,也成为全国多家外省媒体争相聚焦、热议的社会现象和文化符号。“北京西路瞭望”梳理其中部分报道,来看看在省外媒体眼中,“苏超”是啥模样?

为何会火

“苏超”,凭什么火出圈?近期,全国多家媒体通过调查报道或评论文章多维度解析背后“密码”。

由大众报业集团主办的海报新闻推出《独立调查·“苏超”破圈记》,记者深入南京、常州、徐州等地,采访多位“苏超”的参与者、组织者以及球迷和足球、文旅行业从业者,揭秘其出圈背后的偶然与必然,推出了《从担心2000个座位坐不满,到30000张门票不够卖》《“苏超”到底是哪个天才搞出来的?》《偶然还是必然?“苏超”爆火背后的“城市基因”》《“苏超”赢了,赢在球外》四篇文章。

解放日报推出报道《“苏超”爆火一月间》,分析“苏超”爆火的起势、发酵、扩散,文章指出,某种程度上,这是“散装江苏”的“独家魔法”——经济均衡撑得起玩笑,文化同源接得住梗,民间活力揽得下泼天富贵。从文旅商体展深度融合到打造和传播城市形象,“苏超”既提供了现成路径,也留下了更多想象空间。

福建日报发表评论《“苏超”出圈,热梗背后满是自信与上进》,文章称因地域梗走红后,“苏超”正以赛为媒书写“体育+”融合发展新范式,其具体模式或许不适合机械复制,但经验值得借鉴:保持自信,追求上进,“全民调侃”也能够变成发展机遇。

大众日报发表文章《踢出一记文化“好球”》认为,苏超正是新时代人文经济学的江苏实践探索。球场上的比分终有输赢,但在这场全民狂欢中,每个参与者都是赢家。“苏超”的火爆,突出反映了公众对文体娱乐的旺盛需求。体育不必遥不可及,文化也可以轻松有趣。

贵州“村超”举办在“苏超”之前。贵州日报在《村超与苏超:球场的纯粹与文化的集萃》一文中提出,“村超”和“苏超”,虽然举办地不同、组织形式不同,但有一个共通之处,包含着一种民间生长的力量,透着一股蓬勃的“草根”气息,这是它们走红的原因。

要问“村超”和“苏超”的热度会持续吗?文章表示,想明白一开始流量怎么来的,保持那份纯粹,享受文化集萃,继续不断创新就够了。

能不能“抄作业”

“苏超”是球赛,“苏超现象”则远不止足球。

在求解“苏超现象”之外,各省媒体着眼于“抄作业”,探究本地如何发现并利用体育赛事的撬动效应,促进与文旅、消费的融合,让赛事流量转化为发展增量。

“潮新闻”6月24日刊发《苏超热,留下一道思考题:浙江体育,如何从“独奏”到“交响”》,文章称,“苏超”的本质是通过尊重群众需求、释放地域文化能量、打通产业链条,将足球赛事转化为全民共享的生活方式。对浙江而言,“苏超”不仅是赛事模板,更是一场关于城市治理智慧的启示。在共同富裕的宏大叙事下,体育赛事理应是“人民美好生活”的生动载体。浙江当务之急,是跳出“为体育而体育”的旧思维,格局打开,就会海阔天空。

“山东宣传”公众号推文《从“村超”到“苏超”,能“抄作业”吗》指出,“苏超”让人眼热,但简单“抄作业”肯定不行,因为一地有一地的禀赋,必须找准特色且与赛事贴合。但无论如何,第一步一定是“接地气”,降低门槛,激发群众参与热情,只有全民参与,才能在线上线下“嗨起来”,才可能打开“体育+”产业链的想象空间。

河南日报在《看了“村超”看“苏超” 何时才能看“豫超”》一文中提出,河南要想打造属于自己的顶流赛事IP,必须摒弃以往传统的办赛模式,在政府引领、赛事设计、宣传推广等方面进行全方位升级。

湖南日报·新湖南客户端对比同为流量巨大的群众体育活动“苏超”和株洲“厂BA”,推出报道《“苏超”爆火给株洲“厂BA”的启示》认为,株洲“厂BA”迈向“顶流”还需补足三块拼图:强化“对抗叙事”,引爆城市IP联动;学习官方玩梗的魄力,让流量在社交媒体裂变;避免“赛终人散”的困局,让球场的胜负转化为技术合作的契机。

江西日报的评论文章《“苏超”踢出文体娱消费的“好球”》指出,刺激文旅消费并不一定要“什么火了学什么”,关键是需要开拓思维、创新形式。要提升城市知名度,让消费者近悦远来,如何打破中规中矩的营销,在文体娱深度融合方面多多创新,值得各大城市深入思考。

一扇窗口

透过“苏超”这扇窗口,不少外省媒体聚焦江苏城市的璀璨文化和深厚人文底蕴。

解放日报推出报道《被“造梗”的江苏,标志多元》,文章认为,一个省的足球联赛火遍全国,和“造梗”传播有关,更离不开江苏省独特的“散装”气质。“散装”,是网友对江苏的调侃,其背后更是江苏各地文化多元、有活力的特色。

随后该报在《“川队”积分垫底为何却成最大赢家》一文中探究关注积分榜一直垫底,却收获了流量与真金白银,常州凭什么?认为从常州的恐龙文化产业到常州演出市场的持续发力,或许答案在这座城市“无中生有”的创新基因中。最后结论:机会是留给有准备之城。

与此同时,一些媒体回归足球本身,思考足球、赛事的成长路径。

海南日报在《从“苏超”之火看赛事亲民之道》一文中提出,赛事的魅力,从来不在于球员的光环有多耀眼,也不在于气派的场馆、昂贵的门票,真正能点燃人心的,是它与普通人的距离。当赛事不再是电视里隔岸观火的热闹,而是周末巷口村尾就能奔赴的热血现场,让普通人也能轻易触碰到、参与进、热爱上,其自然就能收获最热烈的回响。

广西日报在《足球,不只有一种“踢法”》一文中提出,弯道超车的“苏超”是一种路径,长期主义的“桂超”也是一种路径,或许还有粤超、琼超、湘超、豫超……许多人都在以自己的方式进行着探索,共同的命题是:足球,如何因地制宜地生长。当下的关注度要转化为持久的影响力,就有更多的思考需要落地:赛事体系如何完善,能否接入职业联赛?青训体系如何搭建,能否赋能后续发展?商业开发如何推进,能否培育足球产业?这些因素都关系着,一场文旅的“庙会”能否真正成为足球的盛宴。

整合 | 胡兰兰 徐睿翔

图片 | 连云港发布 交汇点新闻 视觉江苏

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版