人形机器人迎宾起舞,四足机器狗活力巡馆,数字人主持敏捷控场……7月9日,“中国移动杯”2025江苏生成式人工智能创新大赛总决赛现场,434支团队经数月角逐,60支队伍会师南京。这场江苏首个生成式AI专项赛事,成为产业AI转型探索的试验场。

AI应用创新市场广阔

江苏人工智能发展已经驶入快车道,该专业赛事面向高校学生、企业、初创团队及个人开发者等群体,吸引全国434支团队报名参赛,其中江苏281支,覆盖省内13个地市。

在“AIGC创新产品”赛道,核电安全“守护者”获得一等奖。这一产品是由中广核苏州热工院研发的“基于AIGC的核电厂老化管理平台”,精准切入核电机组运行安全核心,以AI辅助预测核电机组材料老化规律,将安全运维从被动检修转向主动防控,为核能领域保驾护航。“赛事碰撞的思维火花,也给我们一些新的启发,可以帮助我们提升核能运营服务能力。”苏州热工研究院人工智能应用实验室负责人刘啸天直言,AI技术落地高敏感行业最注重严谨性。

“AIGC创新创业赛道”冠军由南京航空航天大学学生团队斩获。他们打造了“可语音交互的三维真人数字人生成系统”,以轻量设备实现高拟真生成,语音克隆、动作表情等关键指标显著优于现有方案。“量产经验是我们的短板,但尖端技术与发展潜力是我们的核心竞争力。”团队代表王远见表示,参赛有助于该研发加速产品化。

摘得AIGC创新应用一等奖的是“监理咨询行业大模型”。该模型由中邮通建设咨询有限公司设计参赛,瞄准诞生30年、从业人员近200万、市场规模约1.7万亿元的传统监理行业,致力以AI替代人力增长模式,提升国家工程建设的效率、质量与安全管控。

AI生态制造环节遇冷

“解决复杂问题需‘多模型协同’,而非依赖单一模型。本次大赛中体现的体系化解决问题的思路,与人工智能发展目标一致。”中国信通院人工智能研究所平台与工程部主任曹峰分享《生成式人工智能现状与发展趋势》报告,目前当前AI应用在生产制造环节因场景碎片化、成本高、利润低而遇冷。“AI项目应用关键在于明确需求,通过高质量数据集,基于企业数字化基础,以及顶尖人才支撑才能落地。”他说,这一过程中还需要克服推理慢、科技自信不足等挑战。

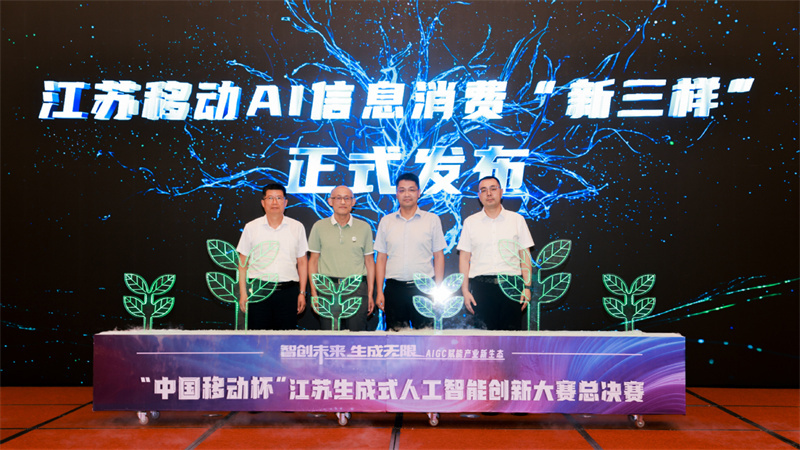

人工智能也在深刻改变人们的生产生活方式。江苏移动现场发布AI信息消费“新三样”产品,分别是智能网联车、智能终端、智能机器人,全面覆盖“人、车、家”场景。其中,智能网联车依托物联网、云计算、传感器等技术,构建人车家一体化产品和智能体,提供影音娱乐、家居控制、车主权益、流量通信、保险安全等一体化服务,提升驾驶体验;智能终端包括AI眼镜、AI手表、AI鼠标、智能手环、云PAD、中医诊疗仪等,关爱“一老一小”,构建美好生活;具身智能机器人包括人形/轮式机器人和机器狗,服务于陪护、教育、接待等五大应用场景。

“我们以‘新三样’为锚点,与产业链上下游共同推动产业创新、释放消费潜力,构筑智能生态新图景。”江苏移动产品运营中心副总经理臧昊旻表示,这既满足消费者对美好生活的需求,也能通过消费场景规模化应用摊薄技术成本,反向驱动产业升级。

江苏夯实算力底座,监管与创新双轨并行

AI+产业深度融合,展现出澎湃的创新活力,成为江苏孕育AI新质生产力的生动注脚。截至目前,全省已有28款大模型通过国家网信办备案上线,24款人工智能应用通过登记上线。190个算法通过备案占用算力规模达22.3EFLOPS(百亿亿次),麒麟智算中心、玄武大模型工厂等平台相继落地。江苏的数字基础建设为“AI+”发展提供了坚实的产业基础。

省委网信办副主任赵明表示,发展生成式AI需多管齐下,在政策上,设立专项基金与相关优惠政策,引导更多资源向AI领域汇聚。在生态上,协同校企研投入,构建开放体系;在应用上,依托江苏丰富场景优势,探索打造可复制模式。在产业发展上,需要持续健全安全与伦理机制,筑牢数据防线。

据悉,本次总决赛由省委网信办、省委金融办、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省工业和信息化厅、省数据局、省通管局、省科协等9个部门指导,省人工智能学会主办,中国移动通信集团江苏有限公司承办。

新华日报·财经记者 何玥颐 实习生 卫晨 袁铭泽

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版