七月的青果巷,青石板路映着黛瓦飞檐。常州信息职业技术学院“薪火相传 非遗新声”实践队的20余名师生,一同踏入青果巷的青砖黛瓦间,穿梭于梳篦展馆与匠人工作室,开启了一场探寻千年非遗时代回响的沉浸式调研之旅。这群青年学子以独特视角,解码传统梳篦工艺与现代生活的融合密码,为江南文脉注入青春活力,力求让尘封的非遗技艺在时代浪潮中绽放新光彩。

指尖春秋:七十二道工序里的匠心

梳篦,古称“栉”,作为我国古代八大发饰之一,已有 1600 多年历史,2008 年,常州梳篦更是入选国家级非物质文化遗产名录。在与梳篦传承人邢粮师傅的交流中,实践队员们了解到常州梳篦在历史长河中的变迁轨迹。

“梳篦不仅是梳头的工具,更是江南文化的符号。每一把梳篦,都凝聚着匠人的智慧与岁月的沉淀。”活动现场,邢粮手持一把精致竹梳,将梳篦工艺的前世今生娓娓道来。

“匠心,就是对每一道工序的极致追求,哪怕是毫厘之差的梳齿,也要反复打磨,容不得半点敷衍。”邢粮顿了顿,声音里满是郑重,“这不仅是在制作工具,更是在坚守一份文化信仰,传承一种永不褪色的工匠精神。它不仅是对技艺的执着,更是对梦想的守望,是我们在浮躁时代里,坚守初心、追逐理想的精神灯塔。”

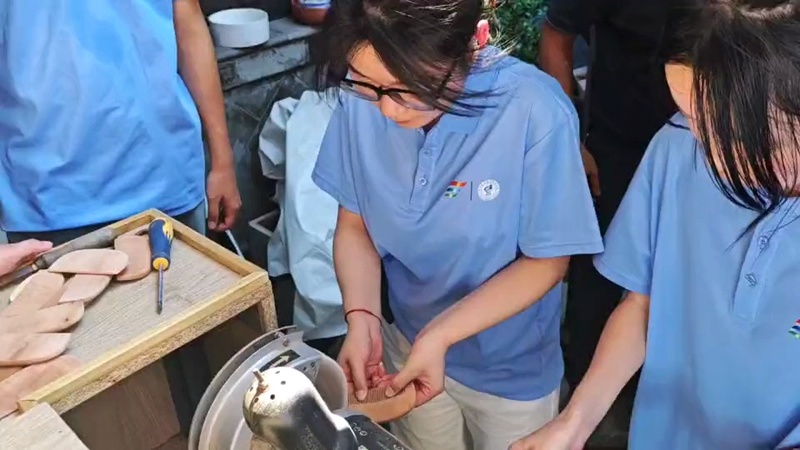

在邢粮的悉心指导下,一场沉浸式的非遗技艺体验之旅徐徐展开。从机器开齿定型,到手工打磨抛光,再到自由创作图案,每一个环节都让大家深切感受到传统工艺的独特魅力。队员们充分发挥创意,在方寸梳篦间展开艺术创作。汪家瑞、童佳怡等同学以传统梅、兰、竹、菊“四君子”为灵感源泉,辅以苍劲书法点缀,将文人风骨与书法韵味完美融合;邵孪钮、封喜悦同学则大胆突破传统,将自我激励的话语化作独特图案,赋予梳篦承载个人精神力量的新内涵。

常信学子颜秋梅在梳背精心绘制翠竹,并题下隶书“守心砺行”。秦梦瑶同学更是别出心裁,用明快色彩勾勒出双手对抗风雨的画面,搭配醒目的“拒绝蕉绿”网络热词,将现代潮流与传统工艺巧妙结合,“我想用这种方式传递积极心态,也让古老的梳篦更贴近年轻人的生活。”

薪火接力:实践队员接棒千年梳篦技艺

邢粮将四张拜师帖,郑重地交到童佳怡、赵旭等四名实践队成员手中。“这拜师帖,曾是师傅收徒的凭证,如今交给你们,便是把梳篦技艺的传承重担托付了。”队员们双手接过拜师帖,一种厚重的使命感瞬间涌上心头。

掌握了梳篦制作技巧后,实践团成员们主动承担起传承的责任,团队成员封喜悦耐心细致地辅助现场访客手持三角锉轻轻贴在齿尖,嘱咐道:“修整齿形时,要顺着梳齿生长的方向,轻轻锉动,力度要均匀,避免出现深浅不一的情况。”除了修整齿形,团队成员赵旭还分享了打磨抛光、图案绘制等后续工序的技巧。现场气氛热烈,大家在交流与实践中,共同感受着非遗技艺的魅力。

此外,团队成员将现场打磨制作的繁复工序拍成短视频《一枚梳篦的千年新生记》,让更多的人看到“老手艺的慢功夫”。

破局之路:当非遗遇见跨界创新

面对传统技艺传承的时代挑战,邢粮分享了他的创新思路:“我们正在探索将常州梳篦与同为国家级非遗的乱针绣、留青竹刻跨界融合。乱针绣的细腻针法能为梳篦增添丰富色彩层次,留青竹刻的刀法则可雕刻出立体山水,不同非遗技艺的碰撞,让梳篦从单一实用品升级为复合型艺术品。”他还特别强调,传承既要守住技艺之根,更要用年轻人喜闻乐见的方式拓宽传播渠道,比如开发短视频教学、推出文创联名产品,让匠心在创新中永续传承。邢粮满怀期待地表示,希望通过举办更多类似青果巷的体验活动,吸引更多人关注梳篦技艺,让这一古老非遗在新时代持续创新发展,走进更多人的生活。

团队负责人徐烨雯在活动后深有感触:“一把把凝聚匠心的梳篦,将工匠精神深深烙印在每一位队员心中。我们懂得,匠心不仅存在于传统工艺,更应贯穿于生活与学习的方方面面。接下来,我们会继续积极参与非遗传承活动,为守护和弘扬传统文化贡献青春力量。”

文化因传承而生动,传统因创新而鲜活。一把小小的梳篦,串联起千年历史与当下时代,承载着人们对文化传承的美好期许。正如邢粮师傅所言:“让非遗‘活’起来、‘火’起来,不仅是对传统文化的守护,更是增强文化自信、推动民族复兴的应有之义。”

(文/姚晶 徐烨雯 图/颜秋梅)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版