暑期正是国内旅游旺季,名胜古迹也迎来人流量的大考。

最近,唐高宗李治和武则天合葬的乾陵前,著名的无字碑上被加盖了亭子,引起网上一阵热议。乾陵管理处表示,这是为了全面保护无字碑而建。对此,多数网友表示赞同,但也有人担心此举会破坏文物周边风貌,“好心保护”反而加速文物衰朽。

议论纷纷,让人不禁想起近来网友们常说的那句“访古要趁早”。这句流行的话,第一层意思是建议趁着年轻身体好,跋山涉水多访多看,另一层意思则是如果去迟了,可能文物古迹就已被慢慢破坏了,就访而不得了。

这就引出了大家都非常关心的话题:我们如何科学保护老祖宗留下的这些文物古迹,尤其是容易受到大自然影响的那些露天文物古迹。

回到关于无字碑加亭子的热议上。有人不赞成无字碑加亭子,是担心其重蹈沧州铁狮子覆辙——当年为保护加盖亭子后,形成的潮湿高温小气候,反而加速了铁狮子的锈蚀。网友们的担心有没有道理?需要实践来给出答案,但前提应是切不可付出不可挽回的代价。

近年来,国家高度重视文化传承和文物保护,各地投入力度也前所未有,文保工作者特别是一线文保人付出了极大努力,使我国文物保护工作处于史上最好时期。但也要看到,一些地方的文物古迹保护仍需要更加科学化、专业化,在这个过程中,既要认真听取包括网友在内的多方建议,也不应盲目跟风一些看似合理的“惯常保护做法”,一切要以最大程度为子孙后代留下珍贵历史文化遗产为最重要原则。同样,让爱好者或普通游客访古时也能不虚此行,不至于发出“访古要趁早”的感慨,也应是这个课题的题中之义。

就拿江苏这样的文博大省来说,不仅历史遗存多,而且露天文物古迹多,如何更加科学地保护和展示,是一项需要重视的工作。比如,南京作为六朝古都,历代石刻不少,一些南朝石刻还散落郊野,保护难度也不小。这些年,江苏在这方面不断探索,在保护好这些文物古迹的同时,也尽最大可能让游客充分感受中华传统文化的魅力。

需要注意的是,文物保护是一门科学,民间意见特别是网络上的声音固然值得重视,但在实际工作中更要听专业人士的,尤其是要听各方专家的。譬如,千年沧州铁狮子的保护之所以让人惋惜,或许就是因为当年想法太简单,而严重锈蚀后的保护性位移再次受损,也似乎没有经过充分论证。

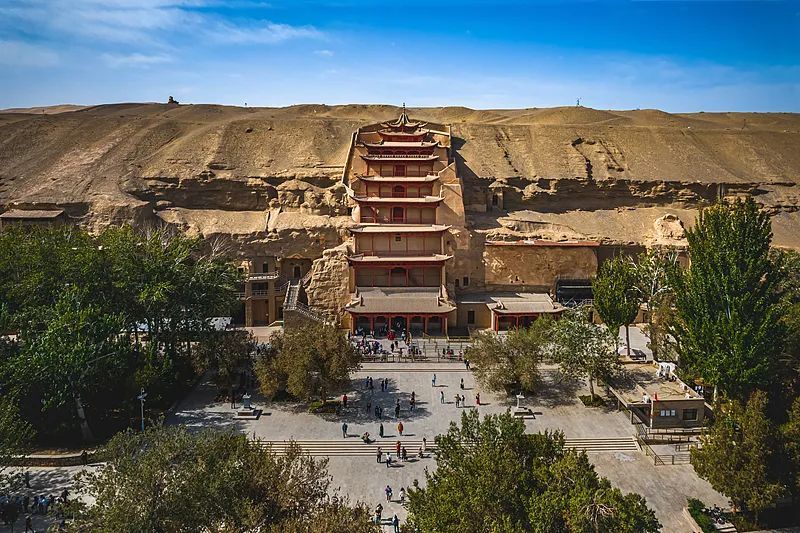

一个成功的案例则是敦煌莫高窟。敦煌研究院的文物保护工作者通过长期研究,把文物、气候、山体等作为一个系统来考虑,采取综合性的治理工程、广泛的实时监测和轮流开放制度,大大延缓了莫高窟的衰朽。这些经验和教训都充分说明,在文物保护中,一定要遵循科学,切不可稀里糊涂干了“外行事”。

同时,文物保护也是一门不断进步的科学。

继续以莫高窟为例。因为考虑到无法接待太多游客入内参观,敦煌研究院对各洞窟进行了全面数字化扫描,这些数据既为未来修复提供参考,还能进行虚拟实景展示和等比复建,让观众能够近距离观看文物细节以一饱眼福。应县木塔保护中,应用了机器狗协同作业,能够做到对木塔的非接触监测及智能巡检。再如,最近申遗成功的西夏王陵,采用3D/4D电影和VR、XR技术进行展示,让来此参观的游客能沉浸式探寻历史。及时借鉴国内外成功做法更新保护模式,创新利用最新科技成果解决保护难题,就能够大大延长文物古迹的预期寿命。

要打消人们“访古要趁早”的焦虑,还需要加强面向大众的文物保护科普工作。特别是,应通过各种科普宣传,让更多的人懂得保护技术的原理和保护措施的必要性,也让更多人了解一些看似“不保护”而让文物“风吹日晒”的合理性,从而让科学的声音成为舆论特别是网络舆论的主流。

文物保护是一项需要社会各界积极参与的事业。人民群众对文物保护的热情,需要呵护也需要鼓励。“访古要趁早”的声音,某种意义上也是一面镜子,它提醒相关各方要努力平衡好保护、研究与展示的关系,用现代理念管理文物古迹保护,用现代技术更充分展示文物古迹风貌,更精彩地讲好中华文明故事。

新华日报·交汇点记者 陈月飞

图片 视觉中国

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版