今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗战烽火中,进步作家们以笔为枪,创作一批经典文学作品,激励着军民不屈不挠、英勇抗敌的坚强意志。抗战胜利八十年来,在不同的历史时期,也出现了很多抗战题材文学作品,其中不少作品或出自江苏籍作家之手,或与江苏有关。这些经典作品不仅记录了真实的历史,更值得人们细细品味,从中窥见抗战的烽火硝烟。

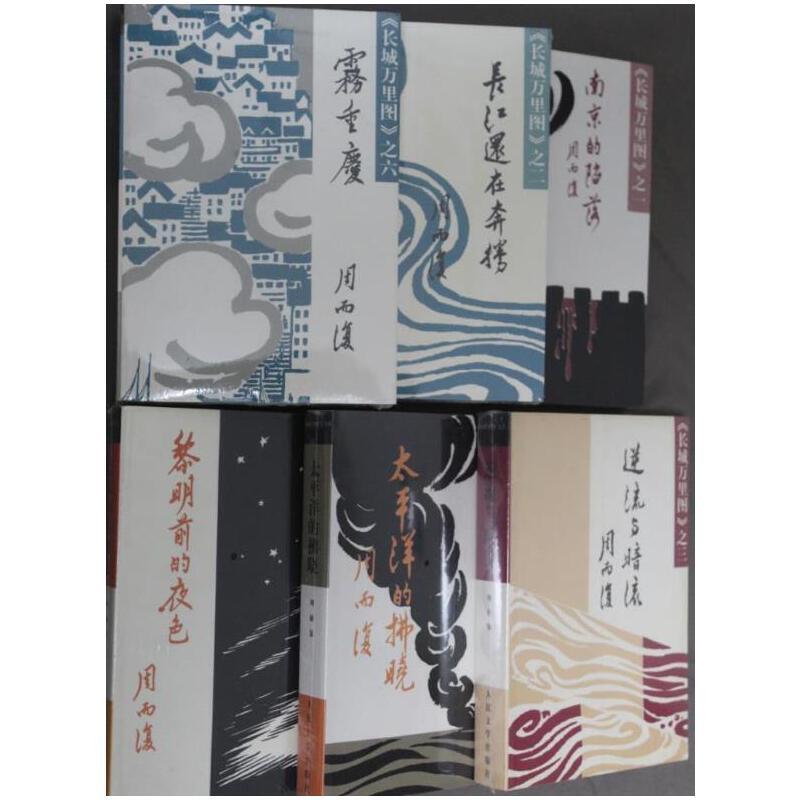

上世纪八十年代到九十年代,一部史诗般的抗战系列长篇小说《长城万里图》陆续出版,迅速引起轰动。《长城万里图》共计375万字,分《南京的陷落》《长江还在奔腾》《逆流与暗流》《太平洋的拂晓》《黎明前的夜色》《雾重庆》六部,全景式再现艰苦卓绝的全面抗战。

《长城万里图》的作者是著名作家周而复,他祖籍安徽旌德,1914年出生于南京老城南的门西地区,1933年考入上海光华大学英国文学系。

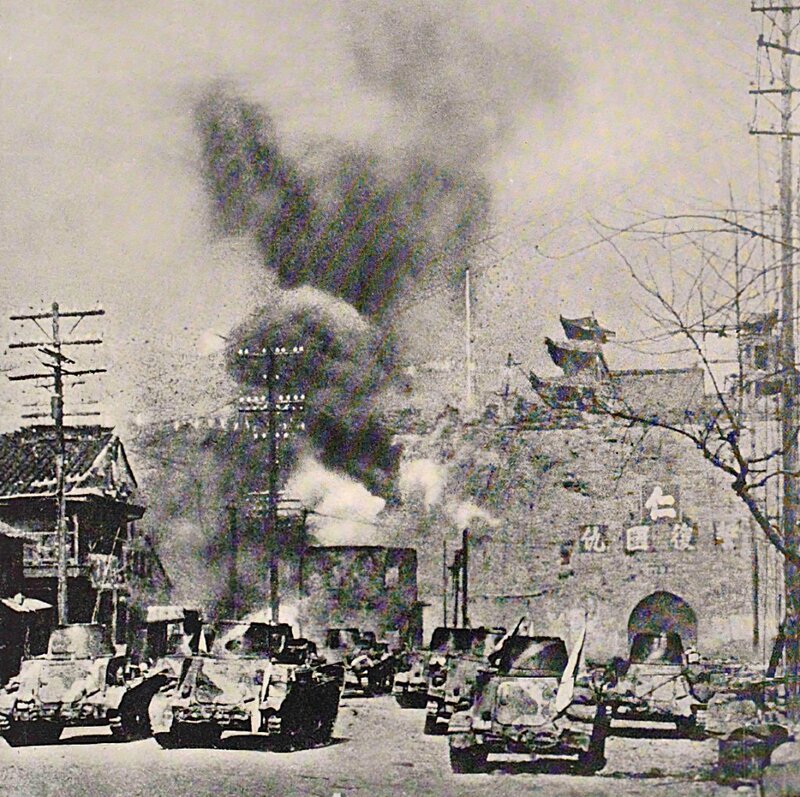

作为一个“老南京人”,周而复对日军给南京留下的深重灾难有着深刻的印象。抗战期间,周而复长期在战斗一线采访,积累了大量与抗战有关的生动素材。新中国成立后,他动笔创作史诗作品《长城万里图》,从启动到完工用去16年。在这部巨作中,周而复成功地表现了毛泽东、周恩来、蒋介石、罗斯福、斯大林、裕仁天皇、东条英机、冈村宁次等各阵营高层人物的形象,深入揭露日军罪行,歌颂伟大的抗日战争。《南京的陷落》是《长城万里图》的第一部,从蒋介石主持召开庐山会议开始写到1937年12月南京陷落,涉及国共谈判、平型关大战、淞沪会战、南京保卫战、南京大屠杀等历史事件,生动地描绘了全面抗战爆发初期的历史画卷。

1937年12月的南京保卫战是一场被很多人遗忘的极其惨烈的城市保卫战,坚守南京的中国军队付出很大的牺牲,给来犯日军以重大杀伤。早在1939年,一部报告文学体长篇小说《南京血祭》(原名《南京》)出版,成为第一部以南京保卫战和南京大屠杀为背景的纪实作品。本书作者阿垅(1907—1967)毕业于黄埔军校,参加了淞沪会战和南京保卫战。他以自己的亲身经历写成《南京血祭》,从参战军人的角度记录这场血战,对中国军队的失利进行了分析。《南京血祭》对南京大屠杀中的日军暴行也有充分揭露。新中国成立后,阿垅曾经在天津文联工作,担任过天津作协编辑部主任。

1987年,原南京军区的军旅作家徐志耕开始在《南京日报》连载长篇报告文学《南京大屠杀》。此书不久后由昆仑出版社推出,多次加印,销量达十余万册。很多读者是通过徐志耕的这本书,第一次了解到南京大屠杀这段血腥历史。

徐志耕表示,从1985年开始,他采访了李秀英、夏淑琴、伍长德等近百位南京大屠杀幸存者,亲眼目睹日军的屠刀给南京百姓带来的死亡和创伤。在书中,他以饱蘸血泪的文字,从受害者、加害者及救援者多视角还原日军实施的集体屠杀、性暴力、劫掠等暴行。《南京大屠杀》被誉为中国作家所写的“第一部全面、真实、生动反映‘南京大屠杀’历史的悲剧”。

全面抗战期间,新四军在党的领导下,转战大江南北,狠狠打击日本侵略者。1939年,新四军主力部队从阳澄湖畔的常熟地区转移时,留下刘飞、夏光等36名伤病员在当地养伤。在当地党组织和群众的掩护帮助下,伤病的指战员不但陆续恢复健康,也和当地群众结下鱼水深情。同年11月,在上级的命令下,以新四军伤病员为骨干的江南抗日义勇军东路司令部成立,在常熟、太仓一带坚持抗战,建立抗日游击根据地,到1940年11月,部队发展到3000多人,并改编为新四军6师18旅。

1957年,在建军三十周年前夕,曾担任18旅旅长的刘飞中将撰写长篇回忆录《火种》,书中的有关章节取名为《阳澄湖畔》,在上海《萌芽》和江苏《雨花》杂志发表。军旅作家崔左夫也撰写了纪实文学作品《血染着的姓名——36个伤病员斗争纪实》,在这些作品基础上,上海沪剧团排演了现代沪剧《芦荡火种》,后又改编为现代京剧《沙家浜》、现代交响音乐《沙家浜》,成为那个年代家喻户晓的文艺作品。值得一提的是,在北京京剧团将沪剧《芦荡火种》改编为京剧《沙家浜》的过程中,江苏高邮籍著名作家汪曾祺先生发挥了极其重要的作用。

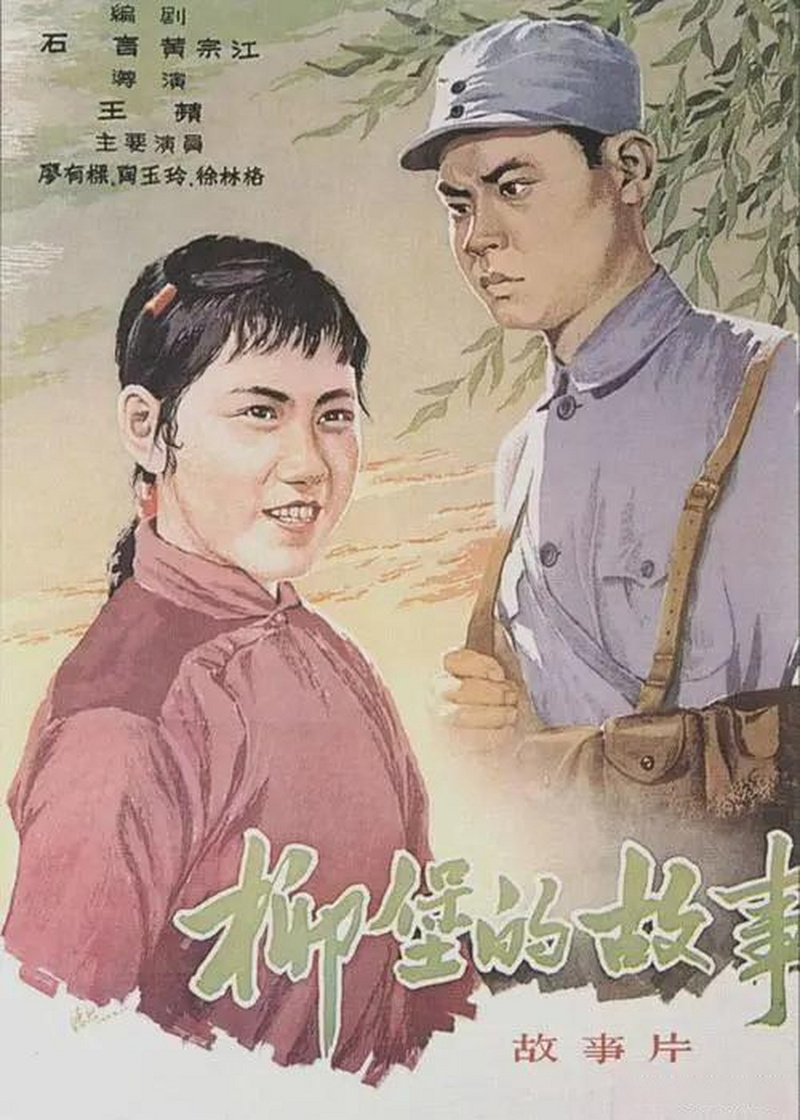

“九九那个艳阳天来哟,十八岁的哥哥坐在河边……”1957年上映的经典影片《柳堡的故事》也改编自反映江苏抗战的文学作品。1944年春,新四军1师在宝应附近打了著名的车桥战役,狠狠打击了日军气焰。战斗结束后,1师某部在宝应刘坝头进行为期三个月的大练兵。官兵们纪律严明、作风严谨,与百姓建立了深厚的鱼水情。不久,该部又奉调南下,前往江南开辟敌后抗日根据地。

部队转战途中,在某团担任油印刊物《战斗报》主编的胡石言,向某连18岁的副班长徐金成约稿。徐金成向胡石言讲了自己的心事:他在宝应驻扎期间,和房东家的二妹子“好上了”。二妹子给徐金成洗衣服,徐金成教二妹子认字。徐金成发现自己口袋里藏有一张小纸条,上面写着“你好”;不久,他又发现了第二张纸条“你真好”。但就在两人感情升温之际,部队奉命开拔。可惜的是,1945年9月,徐金成在宜兴牺牲。1950年,胡石言将这个深深打动他的故事写成小说《柳堡的故事》,发表于《南京文艺》。后来,王苹导演将这个故事拍成电影,由廖有梁、陶玉玲等主演。这段抗战烽火中纯洁的革命感情,打动万千观众。影片中,善良、甜美的二妹子形象深入人心。扮演“二妹子”的著名演员陶玉玲如今已年过九旬,但很多电影观众看到她,依然亲切地称她为“二妹子”。

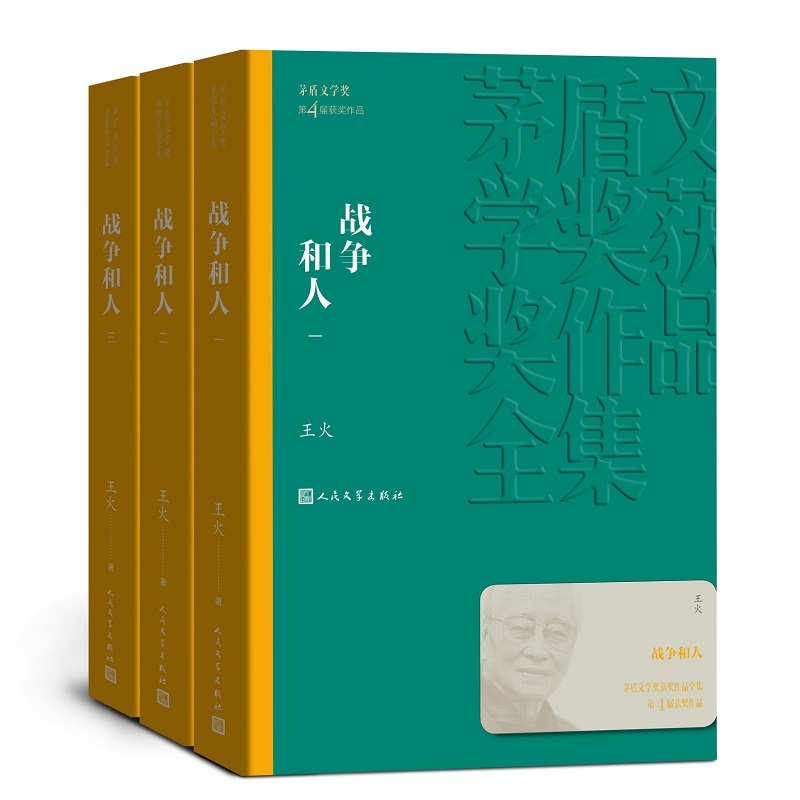

改革开放以来,江苏籍作家推出了一批抗战题材的文学作品,产生广泛影响。如东籍著名作家王火的代表作《战争和人》三部曲,以国民党官员、法学权威童霜威一家的人生遭际为主线,展现了抗战时期南半个中国的全景画卷,此书曾获得茅盾文学奖;著名作家周梅森的《国殇》《军歌》《大捷》等作品以抗日战争为背景,探讨了战争环境下的人性挣扎,还原了战争的残酷;英年早逝的江苏作家黄孝阳和另一位作家陶林合著有《队伍三部曲》,以1940—1941年抗日战争最艰难时期的江北孤城平州为背景,围绕以黎有望为首的抗日武装力量展开叙事,描写了该队伍智取日军要塞、应对内外谍战与势力角逐的历程,最终在中国共产党引领下走向光明。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版