围绕南京大屠杀的叙事,固然有很多角度,而由影像展开的故事,是其中最为震撼的部分。故事——无论作为历史实证,还是艺术表达,真实影像流传链上的每一个节点,都有着巨大的爆炸当量。被拍者、拍摄者,理所当然被首先关注,也是过去大多数叙事的着力点。《南京照相馆》,竟然选择了这个链条上一直被忽视的“洗照片的人”。

在看《南京照相馆》之前,我们已经知道电影创意源自南京华东照相馆的真实历史,但是看完之后才发现,电影仅选取了史实中的三个点:一个照相馆、一个少年人、一摞子留存于世的照片。创作者非常清楚,原型故事的偶然性、枝蔓性难以在两三个小时里还原清楚,这件事交给其他艺术样式做更合适。围绕这三个点,创作者编织了一个更具戏剧张力的故事。情节发展上的必然如此,情感道义上的必须如此,情势主题上的必定如此,让至暗中的不朽微光映照出了万里河山的永恒容颜。观众没有在惊悚中颤栗,而是于心灵深处获得了与大地共振的“血脉觉醒”,用最平凡温柔的方式,达成了对民族与和平滚烫的珍爱。

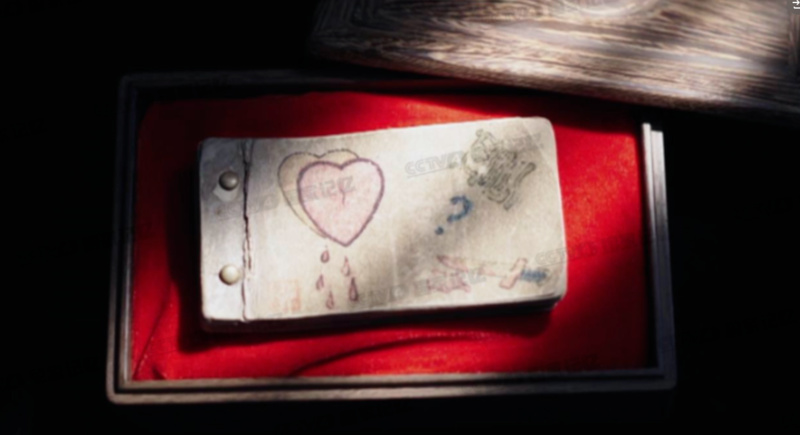

照相馆,这个故事载体一被选择,就“什么都对了”。它是个可以无限打开、打开、再打开的故事匣子,通过一张张照片,通往一个个人。照相馆,就是一个可以承担戏剧枢纽功能的大舞台,是一个有着象征意味的实体。而暗房与底片,显影与定影,照片冲洗的技术过程,也充满了隐喻。

战争如此宏大,影片以锁闭式结构,把战场压缩于吉祥照相馆,把日本鬼子与南京城百姓的冲突对峙,聚焦于日军摄影师伊藤与邮差阿昌。破城而入的部队,从一开始就需要记录侵略的“荣耀”,摄影师满城寻找洗照片的地方。“汉奸”翻译王广海,某种程度上起到了助推情节的作用,为了讨好日本摄影师,也为了救下同胞,他推了阿昌一把,枪口下的阿昌变成了照相馆的阿泰。故事的齿轮就此转动。

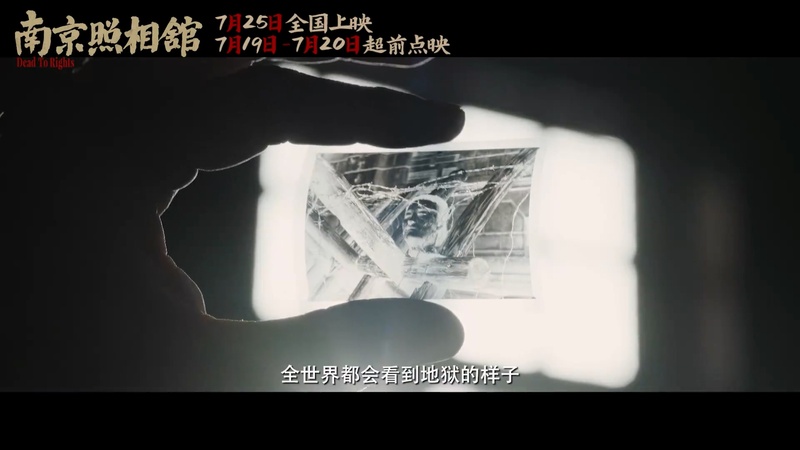

电影触及烧杀奸淫,但没有铺陈展开,这些画面定格在胶卷里,一卷一卷送进照相馆。

为日本人洗胶卷,可换取通行证,七八个南京人就因此相遇于吉祥照相馆了:少年学徒、小演员、晦暗不明的翻译、警察、小康老板、家庭妇女、孩子,他们就是1938年的南京人群像。

封闭的空间里,延展出对仗的叙事。

屠刀下的平民,如此弱小,如此强大。和平宁静限制了我们对家园毁灭的想象,而电影逼真描述了外侮践踏城市、欺凌同胞的惨烈场面。作为一个南京人,坐在电影院内,我对银幕上那些逃窜时急迫的喘息、地下室不敢出声的长期躲藏、刺刀晃动一言不合刺进肉身的疼痛,完完全全有代入感。这感觉十分具体:侵略者来临,人间炼狱转瞬即是,这些人可能就是“我”。重述悲剧仅让观众消极、仇恨甚至逃避,是浪费了价值的。创作者对小老百姓精神层面的嬗变塑造得细腻明快而有力,金老板不说“为国捐躯”“守护同胞”“说出真相”这些大词,只说替日本人干事“洗不干净”。平民英雄,就是在大是大非之刻,露出弱小躯壳最内里一颗求干净的赤子之心,他只是爱己、爱家、爱城,于是成就了爱国。

屋外是焦土,屋内却有青翠的国土山河,这真是我见过最艺术、最有格局的譬喻指代。“山河”的第一次出场,是照相馆的景片。哪个照相馆不配置“国民风景点”呢?北京故宫、杭州柳浪闻莺、武汉黄鹤楼、万里长城……避难者们一张张念出这些名字,带着各自的方言,然后在黑暗里轻声咏叹:大好河山,寸土必争。国破山河在,城春草木深,就这么高级地点中了观众的泪穴。山河还在日本人的照片里,摄影师伊藤在记录屠杀“荣耀”之余,拍了很多南京风景,阿昌为这些景物制作了一本相册,轻轻翻动,南京的玄武湖、灵谷寺、石象路等最经典地标,黑白影像呈现出令人惊叹之美。电影一直克制对杀戮的直接呈现,似藏着一把匕首,用在高潮处,一出即中。金老板列数照相馆里的百姓生活照,与之相叠映的,是侵略者们对生活的毁灭。他带着南京地道“杆子”(南京方言:硬朗小伙子)的小得意,发出对侵略者嘲弄的蔑视,一一念出那些留影的人与地点:柳树巷8号的店家、电报局的李小姐、广安街37号的姜老板……念的是往日的幸福生活,念的也是屠杀证据。而阿昌则对着伊藤吼出:教敷营,雨花台,挹江门,中山门,中华门……我们中国人不许可你们这么糟蹋!

有时候,名词比动词、形容词更有力量。山河之名,家园之名,齐齐整整,此时此刻,如诗如颂。

新华日报·交汇点记者 王晓映

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版