在南京,你有没有去过那种能量场特别好的乡村?它能去掉你满身的班味,让焦虑的人瞬间松弛下来,并且能持续地吸引年轻人到访?

江宁佘村,便是这样的“新乡村”。而佘村的咖啡馆无疑是这里最出圈的特色。

这些咖啡馆贩卖的远不止一杯咖啡,更是一种独特的疗愈体验。

坐在斑驳的老屋前,看稻浪翻滚,听山风低语,感受“最土的地方喝最洋气的咖啡”这种奇妙的反差魅力。

这两年,越来越多的年轻人搬来佘村开店。水库边的白墙黛瓦间,含“咖”量不输新街口,这座600年古村成了南京年轻人的精神自留地。

稀奇小店一茬接一茬,彻底活成了年轻人想要停靠下来的生活场。

一

佘村的咖啡馆从不在“复制粘贴”里打转,每一家都贴着“在地”的标签,活成了独一份的样子。

藏在村口斜坡上的南风小屋,30㎡的小店面,院子窄到转身能碰倒墙角的竹篮,却让年轻人心甘情愿站在坡下排队。

它本是闲置10年的老屋,被两位四川姑娘“捡”来盘活:做了8年甜品的程亚琼,和泡了10年咖啡的黄春,因贪恋乡村的烟火气扎进这里。

木质桌椅、暖黄灯光和满屋南瓜营造出奶奶家般的温馨感,当季野花插瓶、自熬柚子酱入咖,南京版“有风的地方”。

开业半年,单日客流就破了150人,直接带动村子一条街的发展。

如今程亚琼继续乡村事业,去另一个村子拓店。黄春则守着南风小屋,成为佘村的日常风景。

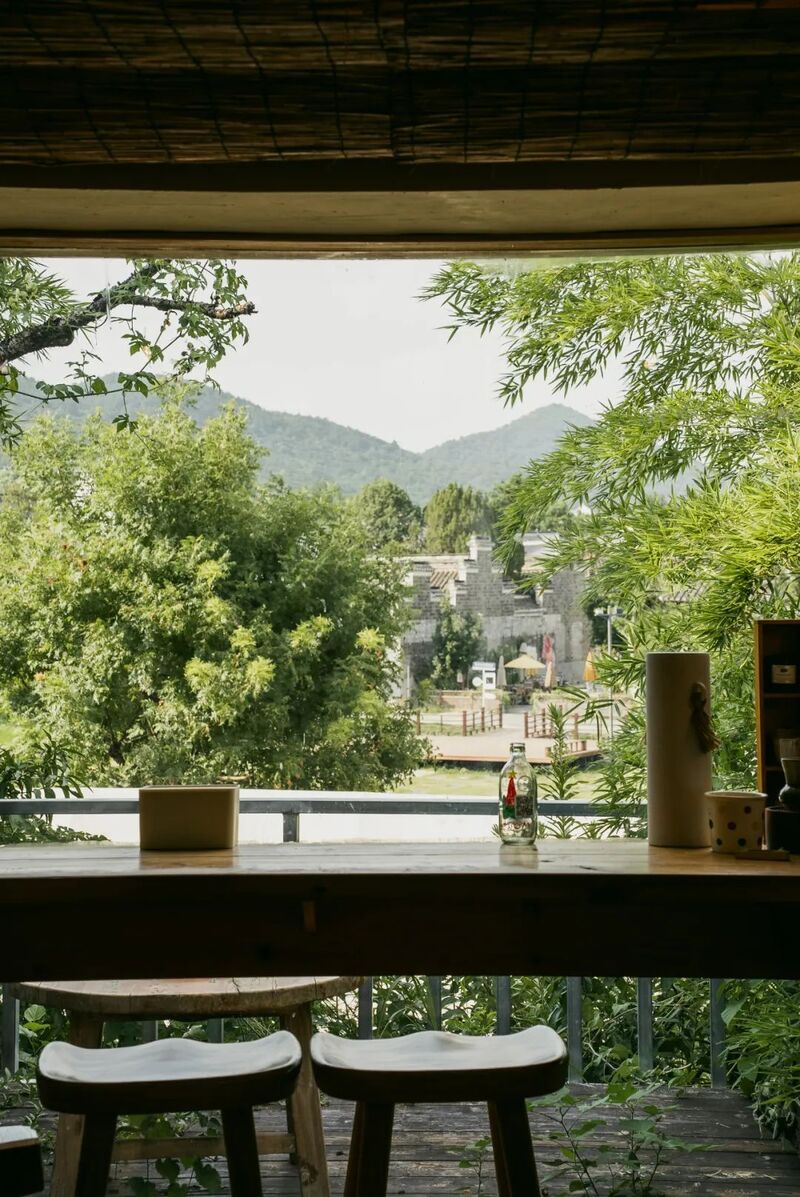

小山咖啡,是最早到佘村开的一家咖啡店,窗景和位置绝佳。凭“反网红化”的野路子火爆出圈,吃到了第一波村咖的红利。

老房子所有岁月的痕迹原封不动,自带chill感,处处透着返璞归真的生活美学。老客都笑称是“山顶洞咖”——你敢信?这家店居然是间牛棚改的!

当时老板觉得,“看到这个地方就决定打造成一间咖啡馆,哪怕不赚钱,和朋友在这儿聚会也挺好的。”

就这么间“不按套路出牌”的店,反倒成了佘村最早火起来的宝藏地标。

幕间咖啡的落地窗前永远停着炫酷机车,野竹咖啡,有着半山腰的上帝视角,手冲配佘村全景,适合拍看破红尘文艺片。

柿夏空间,因门口有一棵柿子树而得名。

法式浪漫与稻田野蛮生长,穿碎花裙的姑娘站在稻浪边,举着冰咖啡笑:“这不是大理喜洲,这是南京佘村!”

马路边书咖是社区攒出来的治愈小站。本来是社区想给大家找个放下手机的地方,现在越做越活了——

邀请专业咖啡师驻店搞教培,拉花课上学员把奶泡挤成小爱心,团建包场时五十多人挤在书墙下……

如今书咖不仅是乘凉看书的地儿,更成了村集体的“造血小引擎”。

当城市咖啡馆还在卷豆子产地时,佘村的村咖早已用山野气、烟火味、粗粝感构建了新乡村魅力。

正如一名骑行客在留言簿所写:“在这里浪费的时间,才真正属于自己。”

二

其实,佘村村咖出圈的背后,是一群“从城市逃到乡村的年轻人”。

他们带着城市的技能,带着对文化、对乡村的执念和理想,放下了城市的焦虑,把“咖啡梦”种进了乡村的泥土里。

小山咖啡的主理人,三年前还在互联网公司写代码。

一次骑行到佘村,看到那间废弃的老屋“忽然就不想回去了”。他希望用自己喜欢的方式过自由自在的日子。

最忙的时候,他要当咖啡师、面包师、收银员,但揉面比写bug开心一百倍。

佘村的猫妙屋,又名故乡的画卷·艺术咖啡馆。

主理人姜恒是获奖无数的咖啡师,他本在城里做咖啡,某次来佘村,看猫追蝴蝶的午后,风裹桂香、阳光慢得像蜜,便把第一家店安在这儿。

店里巨猫爬墙、猫眼窗框着竹林,他自烘豆、熬芋泥、酿果酒……藏着手艺温度。

对他来说,在佘村做咖啡不是“选位置”,是让咖啡住进有温度的日子。

和手绘墙、猫呼噜、客人写“风里有桂香”的心事缠在一起,手作的暖,刚好接住村里的慢。

村咖不仅吸引着年轻人和游客,更带动了新业态和村民致富。

村集体把23处闲置老房、旧仓库点石成金:王阿姨家闲了十年的老厨房,租给做精品咖啡的小夫妻,每月房租比种三亩菜还多;200多户村民跟着“开窍”,腾空房做民宿、手工坊。

从前守着老房叹气,现在锁孔里都塞着“求租”小纸条。

更暖的是村里人的变化:保洁阿姨张姐参加“宁姐乡土英才”学做咖啡,拉花能拉出佘村的山形,客人说“她冲的咖啡有家乡的甜”;刚毕业的小杨跟着“乡村主理人培训”,把自家果园改成“采摘+果酱手作”店,周末全是举着相机的游客。

50多个村民在家门口找到了活儿,不用翻两座山去城里打工,守着孩子写作业就能赚钱。

乡村振兴的真谛,不正是让都市人心生向往,让离乡者骄傲归来吗?

三

佘村的“村咖”能让年轻人往山里跑,从来不是因为咖啡有多高级,而是每一杯里都藏着“让人放松下来”的密码。

1.土与洋的“反差”

佘村的咖啡馆从不用ins风、北欧风贴标签,它们把乡村的“土”当成了宝。

南风小屋的桌子是老祠堂拆下来的梁木,摸上去像在碰奶奶的老木柜;小山咖啡的墙没刷,老板说“这是岁月给的花纹”;曼蒂花园直接把咖啡桌“种”在稻田里,喝拉花拿铁时,风一吹,稻浪往杯子里落碎金。

最土的烟火气撞最洋的咖啡香,不是刻意造作,是佘村的“土”本来就藏着诗。

2.场景感:从打卡背景板到生活现场

佘村的村咖从不是“孤立的拍照点”,它们是“长在乡村里的生活”。

这里没有“必须拍的角度”,只有“想怎么过就怎么过”。你可以耗一下午做个木勺,也可以帮房东奶奶摘南瓜,甚至坐在门槛上发呆。

没有人催你赶紧拍,因为待着本身,就是来佘村的意义。

3.松弛感:把班味揉碎在风里

城市里的咖啡馆卷豆子产地、卷拉花技巧、卷打卡出片率,佘村的咖啡馆偏卷“怎么让人忘了上班”。

佘村的松弛感不是装出来的慢,是“本来就这么慢”:风是慢的,云是懒的,连咖啡杯上的奶泡都没画完美。

可就是这份不讲究,把你身上的班味一点点揉碎,顺着风飘,变成稻叶的沙沙声。

佘村没有把乡村改造成城市的复制品,没有用网红滤镜掩盖乡村的“土”,反而把乡村的旧时光、烟火气、慢节奏,当成了最珍贵的礼物。

他们用旧房子改咖啡馆,用村民的南瓜做装饰,用自熬的柚子酱做咖啡,用“朋友的方式”对待客人。

就像一位游客在南风小屋的留言簿上写的:在这里,我不用做职场人、打卡人和精致的成年人,我只是个坐在门槛上喝咖啡的人。风在吹,稻在摇,咖啡很香,我很放松。

这大概就是佘村最动人的地方:它不是网红村,是能让人做自己的村。

当城市里的年轻人被效率、竞争、焦虑压得喘不过气,佘村的咖啡馆像个情绪避难所,用一杯咖啡、一阵风、一片稻浪,告诉他们:慢下来,生活本来就该这样。

就像佘村的风,不急不慢,却能吹进人的心里;就像佘村的咖啡,不浓不烈,却能让人记住“生活的味道”。

这,或许就是佘村圈粉年轻人的秘密。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版