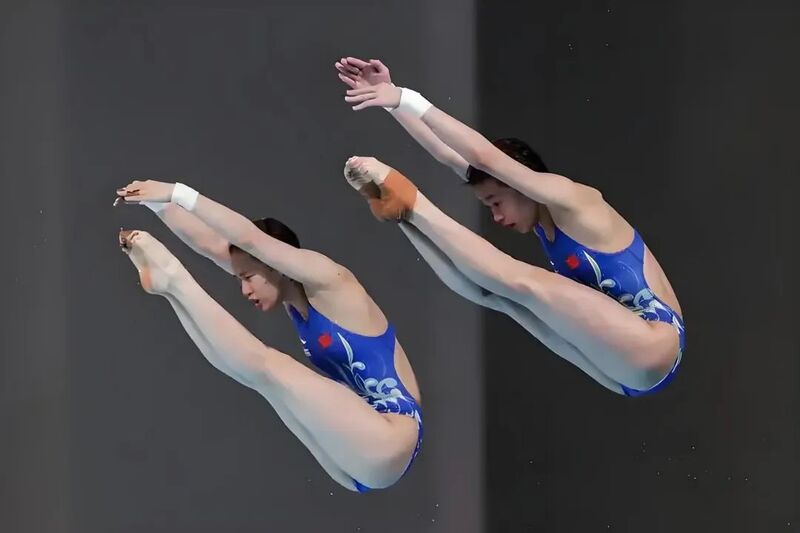

7月31日,新加坡世锦赛跳水项目迎来焦点赛事。女子10米跳台决赛中,中国选手陈芋汐以总分430.50分,领先亚军63.4分的绝对优势夺冠,成为世锦赛女子10米跳台史上首位四连冠的选手。赛后,陈芋汐泪洒赛场拥抱教练,并在采访中提及之前的双人跳水搭档全红婵。由于伤病原因,全红婵缺席本届世锦赛。陈芋汐坦言:“这一次,身边的人不再是‘小红’(全红婵昵称),我更需要去扛起更大的责任。”这句话,映射出竞技体育中超越胜负的真挚情谊,深深触动了人们的心弦。

过去几年,中国跳水“双子星”并肩作战,陈芋汐和全红婵既是搭档,也是对手。这一次世锦赛,为了重新适应新搭档的节奏,陈芋汐在预赛和半决赛中不断调整心态:“心理变化很明显,但我不断地要自己相信是能做到的,专注于自己的比赛动作。”“无退路”的压力,源于陈芋汐与全红婵长期形成的默契——单人赛时互为后盾,双人赛时彼此托底。北京奥运会期间,有主持人曾问她们,哪个项目压力更大?全红婵说单人跳压力大,因为双人跳有陈芋汐在,会比较安心。陈芋汐的答案恰恰相反,她说双人跳更紧张,因为双人跳只有她们一组,必须确保获得胜利,但单人跳的话,如果她出问题的话还有全红婵顶着。过往荣誉,全是共同奋战的点滴记忆,能力的背后是对友谊的深切理解和承诺,这对“双子星”的情谊,早已超越了简单的搭档关系。

本届世锦赛中,陈宇汐的招牌动作207C(向后翻腾三周半抱膝)近乎零水花入水,被赞誉为“逆生长奇迹”——这位20岁的姑娘以近乎完美的表现,一举打破了女子跳台选手青春期必下滑的魔咒。但是,荣耀背后是常人难以想象的艰辛,陈芋汐曾因发育和伤痛面临巨大的压力,在集训时受伤了,医生甚至坦言这样的伤势通常只出现在车祸患者身上。全红婵为什么没来?因为她的身体如今也在经历“发育关”。长高7cm,增重7kg,对于跳水运动员来说,意味着动作的精准度、压水花的效果都会受到影响。在长年累月的训练中,她积累了伤病,脚踝韧带撕裂、手腕软骨磨损等旧伤在训练中反复发作,状态陷入低谷时,怎么都跳不好最拿手的207C,越是练不好,越是害怕和抵触,在自我怀疑与身体不适的双重折磨中苦苦挣扎。然而,她们无数次跌倒又爬起,用精益求精的技术呈现力与美,更用永不言弃的赤子之心,在十米跳台捍卫无上的国家荣誉——竞技体育的绚烂正在于此,总有人证明什么是勇敢和不屈。

竞技体育是天才的巅峰相见,一个天才总会被另一个天才击败。在跳水界,14岁便被誉为“天才少女”的张家齐,曾以最年轻全国冠军的身份统治赛场,只要有她参赛,金牌几无悬念。然而就在她夺得首个世界冠军的夏天,陈芋汐被教练余晓玲带去了天津进行封闭训练。才到九月,刚掌握全套动作的陈芋汐就在赛场上战胜了张家齐。而陈芋汐刚过完15岁生日后的一个月,全红婵便以黑马之姿闯入奥运选拔名单,最终在东京奥运会上用完美的“水花消失术”惊艳世界。东京奥运后,张家齐成了国家队的替补,明知无缘巴黎却依然坚持高强度训练。在一次解说陈芋汐与全红婵的比赛时,她脱口而出“两个宝宝加油”“希望她们平平安安别受伤”。或许这正是竞技体育最动人的地方,像跳台上交替掠过的身影,前一个人的水花还未平息,后一个人已经腾空而起;但在人生的长河里,她们挥洒汗水,彼此扶持,无论胜负都愿意为对方喝彩。金牌之上,还有更重要的东西,比如一起走过的路,或者下一次共同跃入水中的时刻。

陈芋汐夺冠后落泪,不仅是压力释放,更是对团队的感恩。她透露:“巴黎奥运会后我曾动摇想放弃,但教练、领队和整个中国跳水队的支持让我坚持下来。”从遭遇网暴时关闭社交媒体评论区,到如今从容面对公众目光,她的心态更开放:“奥运会后我的心打开了,看到很多人的鼓励,让我不再只有跳水,也有了生活。”这种成长让她从“天才少女”蜕变为团队领袖。展望未来,陈芋汐已将目光投向2028年洛杉矶奥运会,而全红婵也在伤病康复中蓄势待发。在这对跳水“双子星”的身上,我们既看到了竞技体育的残酷与美丽,更读懂了青春成长的阵痛与辉煌——汗水浇灌的勇气,信念铸就的坚韧,在每一次起跳与落水间书写着永不言弃的体育精神。

(吴雨阳)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版