编者按

科技成果转化是将科学技术转变为现实生产力的重要途径。习近平总书记指出,当今全球科技革命发展的主要特征是从“科学”到“技术”转化,基本要求是重大基础研究成果产业化。科学研究的“好种子”如何长出产业发展的“金果子”,科技创新这一“关键变量”如何顺利转化为新质生产力的“最大增量”?

从今天起,新华日报·交汇点新闻将聚焦江苏科创领域一批具有“科学家”和“企业家”双重身份的“跨界者”。他们成功实现了从科学家到企业家的“变形”,而双重身份的加持更使他们有别于普通的科研工作者或者企业领头人。这种蜕变,这种跨界和融合的过程,正是打通科研成果转化最后一公里的真实写照,也是江苏“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”的生动案例。

“来,走几步看看!”近日,在广州医科大学附属第一医院的神经疾病基因治疗创新技术临床试验中心,亨廷顿病患者林先生(化名)在医护人员鼓励下,稳稳地行走了几步。“不错不错!”林先生的“进步”,让整个团队倍感振奋。

林先生是参与药物ER2001临床试验的受试者之一,此前已出现步态不稳、发音不清等亨廷顿病的典型症状。这种罕见且致命的神经退行性疾病,至今尚无有效疗法能阻止其进展。

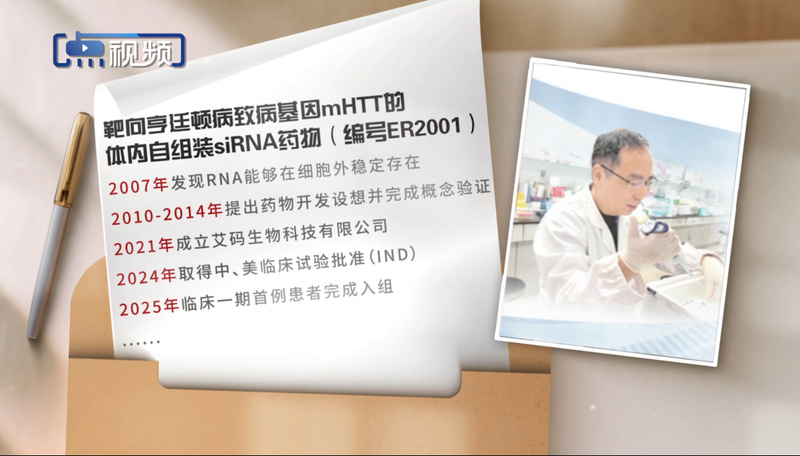

而由南京大学张辰宇教授团队联合广州医科大学附属第一医院、中山大学附属第一医院等医疗机构共同发起的这项临床试验,创造了多个“首次”:首次在欧美以外国家开展亨廷顿病基因治疗探索,开创性地采用静脉注射突破血脑屏障……ER2001这项小核酸药物领域的突破性进展,从实验室到临床转化的每一个里程碑,都持续吸引着全球学术界和跨国药企的密切关注。

破局:人体自带的“送药”系统被中国团队发现了

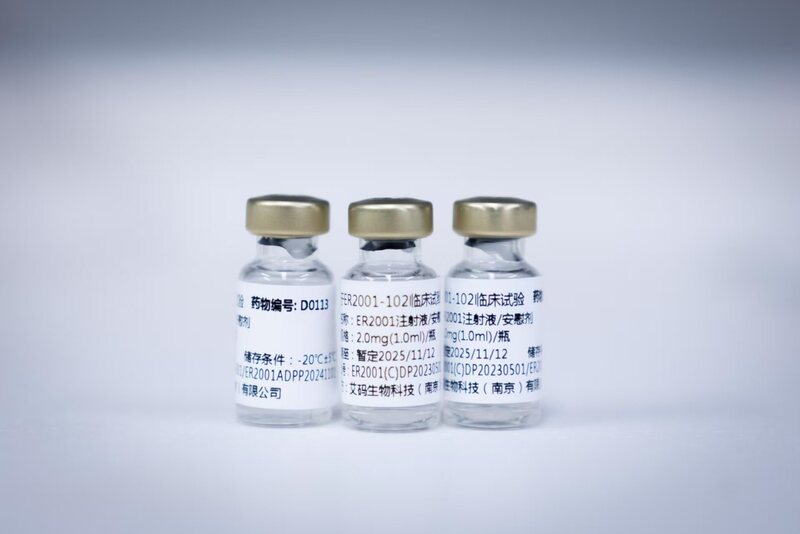

什么是ER2001?记者看到,它装在小小的玻璃瓶中,外观与普通的注射剂无异。但这看似普通的药液,却承载着革命性的基因治疗技术——它是全球第一个通过静脉给药实现中枢神经系统递送的小核酸(RNAi)药物,也是中国首个在中美“双报双批”的原创小核酸药物。

与传统的小分子药物、抗体药物不同,小核酸药物通过导入小干扰RNA(siRNA)靶向作用于特定的mRNA,抑制致病基因的蛋白表达,被业界称为新药研发的“第三次浪潮”。然而,受限于血脑屏障等递送瓶颈,siRNA的有效递送仍面临重大挑战。

ER2001之所以聚焦全球目光,并不仅因为它为亨廷顿病患者带来曙光,更在于它有望解决小核酸药物体内递送的科学难题。

这一重大突破,源于张辰宇2007年的一项原创性发现:“人体内存在一项机制——所有的细胞都能自然地分泌出miRNA。”

这项发现,在当时可以说是有些“疯狂”的,因为传统生物化学概念认为RNA只能存在于细胞内,在细胞外会被迅速降解。但张辰宇不仅证实了自己关于“细胞外环境如血液或者其他体液中,存在序列完整的miRNA分子”的大胆设想,在深入研究中还揭示了其背后机制:细胞能包裹小RNA(miRNA和siRNA)到微囊泡,并将微囊泡分泌到细胞外,这些微囊泡可被其他细胞吸收,进而调控目标细胞的基因功能。“由于微囊泡是自身分泌的,与其他载体相比,具有低免疫源性和低毒性的特点。”张辰宇解释道,“这相当于发现了人体自备的‘药物快递系统’。”

突围:从实验室到临床的“生死时速”

科学发现令人振奋,但要将“药物快递系统”相关的原创发现转化为治疗方案,面临着复杂的转化医学挑战。从基础研究到药物研发、临床前研究、新药临床试验申请、临床试验……药物研发周期漫长,投入大、失败率高。很多极有潜力的科学发现,最终都未能转化为可上市的疗法。

“我们能走到这一步,是天时地利人和。”张辰宇表示。

2013年,三位科学家因发现囊泡运输调节机制获诺贝尔奖,推动了外泌体研究热潮。多家生物科技公司逐步推进外泌体的产业化,然而早期的外泌体递送策略需要在体外预组装siRNA与载体,人工复合物存在免疫排斥和毒性风险,产业化前景不明朗。

尽管相关研究基础深厚,但张辰宇并未急于转化。直到一位结直肠癌晚期患者慕名而来,希望尝试团队正在研究的微囊泡递送技术。这让他陷入两难:既理解患者期盼,又清楚技术瓶颈——体外培养的微囊泡在产量和均一性上难以满足临床需求。

转机出现在一次夜航途中。飞机降落前,张辰宇灵光乍现——何不利用肝脏作为“生物工厂”?通过静脉注射包含siRNA表达框架的质粒,让肝细胞吸收质粒后在体内合成小核酸药物并自组装进入天然的微囊泡,微囊泡分泌后就能通过循环系统递送至大脑等组织了。“这完全模拟人体天然机制,既能降低免疫排斥,又可规模化生产。”张辰宇越想越兴奋。航班抵达南京已是凌晨,他迫不及待地拨通同事曾科和陈熹的电话。凌晨三点,实验室的灯光亮起——药物研发攻关就此启动。

自2013年起,围绕药物研发中的核心技术,张辰宇团队申请了系列发明专利,构建了知识产权保护体系。2021年底,团队成立艾码生物科技(南京)有限公司后,南大批准转让6项专利给企业,合同金额1.626亿元。

从药物研发到成立公司,为何长跑近10年?“进入技术验证阶段后,经费成了巨大难题。”张辰宇表示,在成立艾码生物前的近10年里,团队主要依赖国家自然科学基金、省级重点研发计划和南大卓越计划等纵向经费维持研究。“我们也接触过多家投资机构,但因技术风险太高,屡屡被拒。”

新转机就出现在2021年。“那年我们接触鼎晖投资,开始心里也没底——一项完全创新、市面上见不到的技术,如何说服投资人?”陈熹回忆,恰好在那时,团队的关键论文在国际顶刊《Cell Research》成功发表,研究数据立刻引发学术界和产业界轰动。“鼎晖也很感兴趣,但还是进行了非常谨慎的尽调。”陈熹坦言,投资方当时确实承担很大风险,“全球根本没有同类技术获批,药监局能否接受也是未知数。但满意的调研结果、数据的完美闭环、张老师的学术声誉综合起来,还是打动了鼎晖。”最终,在鼎晖投资VGC基金领投下,艾码生物成功融资数千万元。

基于实验室的研究成果,企业设计靶向亨廷顿病致病基因mHTT的体内自组装siRNA药物(编号ER2001)。“我们准备选择亨廷顿病作为药物研发的适应症时,恰逢国际医疗巨头罗氏制药同类核酸药物三期临床试验失败,更凸显了我们研发方向的独特性。”张辰宇说。

随着公司化运作,药物研发进入快车道。“主要是找对了人,少踩了些坑。”张辰宇坦言,科学家最容易踩的“坑”是运营管理。“我的激情和专长都在做研究上,学术研究需要坚持甚至是‘固执’。但在企业管理中,如果对不熟悉的领域也固执己见,会适得其反。”

正因如此,张辰宇格外重视团队互补。“很幸运,我们找到了原梅里埃集团亚太区科研总监孟夏博士这样的资深管理者加盟,她对医药产业的运作规律有深刻理解,能系统性地规划公司路径,确保我们从技术到产品的转化不脱节。”

陈熹见证了这对“黄金组合”的默契配合——“张老师在科学上不断冲锋,总想着扩大研发管线,孟博士就能及时‘踩刹车’,让我们先集中精力做好手头项目。”陈熹说,“在管线优先级设计和临床申报策略上,孟博士丰富的经验让我们少走了很多弯路。比如集中资源开发核心管线,大幅提高了临床申报效率。”

重塑:中国方案改写全球治疗格局

我国生物医学基础研究已经取得诸多国际前沿成果,但大量研究成果还停留在论文和专利阶段,未能形成产业化突破。“创新药研发就是一场耗资巨大、旷日持久的拉锯战,尤其临床试验投入最大。”张辰宇感叹。

“一款新药从立项到上市需投入上亿到数十亿元的资金,国内药企对新药尤其是孤儿药的研发热情不足,国际药企则偏爱收购后期临床阶段的生物医药公司。”尽管如此,团队创业以来,所有人始终坚持原创药研发。“我们就是要做中国人自己的原创药。”张辰宇骄傲地表示。

自助者天助,ER2001这样的原创药不仅是学界的渴盼。医疗机构的深度参与,让ER2001“加速度”进入临床试验。

中山大学附属第一医院神经科副主任裴中教授告诉记者,作为中国亨廷顿病协作网创始成员,10余年来,他和同仁们一直在为亨廷顿病患者寻找希望。“上世纪90年代亨廷顿病靶向基因被发现时,学界曾乐观预测十年内必将攻克。”但冷冰冰的现实是,这场攻坚战成了制药公司的“血泪史”,包括罗氏制药在内的许多药企折戟沉沙。裴中回忆道,在一次研讨会上,他通过陈熹教授了解到张辰宇团队这项独特的技术,双方一拍即合。在学术界和医疗界的协同努力下,ER2001在广州医科大学附属第一医院通过了药物临床试验伦理审查,2023年4月第一例患者入组。

2024年9月,在法国亨廷顿病全球临床研究联合大会上,裴中公布的ER2001研究者发起的临床试验(investigator initiated trial,IIT)数据,引发各方轰动——

这项采用“体内自组装siRNA”技术的疗法,在10例患者中展现出前所未有的疗效:治疗数周后,运动功能、精神状态及认知能力等核心指标均呈现明确改善,部分患者甚至出现病程逆转。

相比于同场报告的由Alnylam、罗氏、AskBio等著名医药公司开展的临床试验,ER2001在给予患者后较短时间内(数周而非一两年)就显著改善患者的临床症状,显示了体内自组装siRNA技术相较于传统RNA治疗技术在递送效率和治疗效果方面的优越性。

张辰宇表示,选择神经系统药物领域,除了看到群体迫切的治疗需求,还基于两点战略考量:其一,亨廷顿病作为单基因遗传病,符合孤儿药认定标准,比较适合作为全新生物医药基因治疗技术概念验证的适应症,容易解析药物的药理药效和安全性;其二,希望通过这个项目突破现有疗法的局限,实现肝脏以外器官的靶向给药,解决目前小分子药物、抗体药物乃至小核酸药物都未能满足的临床需求。

“ER2001不仅是一个临床试验,更是一项全新治疗方式的概念验证。”陈熹告诉记者,目前欧美顶级医疗专家也在积极与团队联络,探讨在美国开展IND(Investigational New Drug)试验的可能性。“我们创业的初衷,从来不是追逐商业利益,而是前沿技术转化为实际疗法,印证科学研究的创新价值。”

“正如高通芯片引领了智能手机的变革,我们的技术平台将重塑基因治疗的未来。”张辰宇的愿景更为宏大。他透露,团队正在推进脑胶质瘤、帕金森病等新管线的临床前研究,“我们的目标是成为‘基因治疗领域的高通’——依托这一完全自主知识产权的平台技术,不仅要攻克亨廷顿舞蹈症这样的医学难题,更要为全球数百种遗传性疾病提供精准治疗方案。用中国创新解决世界性医疗挑战,这正是我们投身产业化的初心和使命。”

【记者手记】

“天时地利人和”:科学家创业的“生存公式”

科学家创业,从来不是一条坦途。张辰宇教授所提及的“天时地利人和”,让记者感悟到科学家创业的艰难与智慧。

团队对接鼎晖投资时,恰逢团队关键论文发表——资本的垂青,让艾码生物成功融资数千万元。这看似偶然的“天时”,背后是团队10余年的坚守与等待。在科学发现的蛰伏期,全新的技术必然伴随冷淡甚至质疑的目光,但团队从未动摇,而是继续深耕,构建完整的科学逻辑链和相当规模的专利体系,其每一步进展,都建立在扎实的基础研究之上。基础研究的“厚度”,才是资本信心的基石。

广州医科大学附属第一医院的临床试验中心,成为了ER2001药物研发的“地利”。但临床的“机遇”,来自科学家创造“地利”的智慧。鲜为人知的是,团队成员提前布局临床资源网络,与顶尖医疗机构建立各类合作。科学家主动地“破圈”,确保技术转化时快速获得临床试验的支持。

最难能可贵的是,是张辰宇对自身局限的清醒认知。真正的创新,既需要实验室里的孤勇,也需要市场中的智慧。他对产业规律的尊重,使团队有效规避了科学家创业常见的“技术至上”陷阱,其做法体现了科研产业化的一条铁律:顶尖的科学发现需要匹配专业的商业化路径,单靠技术优势难以实现市场突破。

“天时地利人和”看似一种机缘巧合,实则蕴含着深刻的战略智慧。这种战略思维的本质,是将偶然性因素转化为确定性优势的能力。它要求创新者既要有坐冷板凳的定力,又要有谋篇布局的视野,更要有整合资源的执行力。在科技创新竞争日益激烈的今天,这种能力正成为决定成果转化成败的关键因素。

【人物简介】

张辰宇,1966年10月生,江苏扬州人,南京大学生命科学学院院长、教授、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者。他在国际上率先发现“细胞外小RNA”,证明其能在血清中稳定存在并具有生物学功能,由此开创的“细胞外小RNA”生命科学新研究领域,被《自然》杂志称为“改变生物学研究范式”的发现和研究。从全球首次发现“细胞外小RNA”并证明其特殊的生物功能,到建立基于细胞外小RNA图谱的疾病诊断范式并不断推动科研成果转化落地——张辰宇团队的“细胞外小RNA原创发现、功能与应用”项目荣获2023年度国家自然科学奖二等奖。

新华日报·交汇点记者 杨频萍 张琳/文

白利振 阮建新(实习生)/摄像

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版