炎夏的苏州,98件(套)凝聚着世代智慧与当代创新的长三角工艺精品,在“匠心独运 山花绽放”——长三角地区民间工艺师徒邀请展上璀璨生辉。这场高规格的展览,由中国民协、沪苏浙皖四省市民协、苏州市文联及长三角民间文艺发展联盟联合主办,汇集了沪、苏、浙、皖的匠心之作,其中不乏10位中国民间文艺最高奖“山花奖”得主、20位国家级非遗传承人、17位中国工艺美术大师等顶尖匠人的扛鼎之作。展品涵盖工艺雕塑、刺绣染织、艺术陶瓷、编织、漆器、家具、金属工艺等8大类别共41个民间工艺品种,如同一幅立体的江南百工图卷。本次展览不仅是对长三角地区“守正创新”最新成果的集中检阅,更是对“中国式现代化离不开优秀传统文化继承和弘扬”这一时代命题的生动实践,旨在通过师徒作品的并置对话,深入探索传统文化与现代审美交融的无限可能。

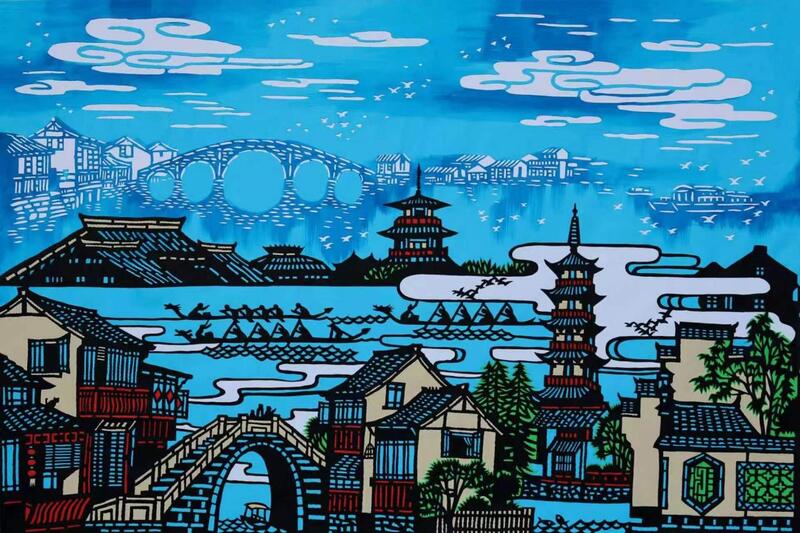

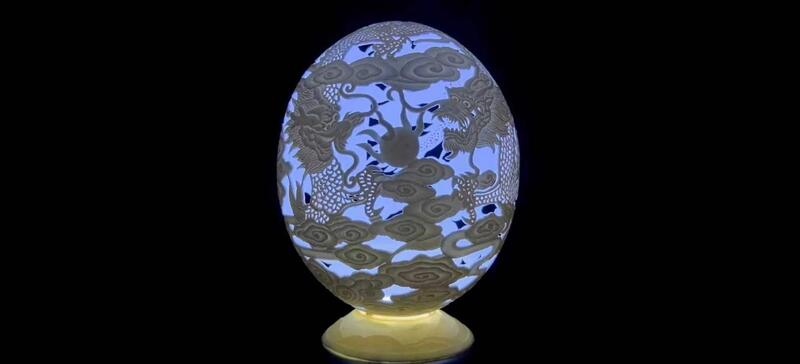

尤为值得关注的是,其中上海地区9组师徒的18件(套)精品,聚焦海派剪纸、南派鸟笼、石雕、顾绣、金山农民画、香囊、蛋雕、竹刻、徐行草编9项工艺美术。展品既有国家级传承人的传世经典,高级工艺美术师的匠心独运,亦不乏90后新锐的先锋探索。这些作品,如同镶嵌在长三角工艺版图上的明珠,不仅映照出这片沃土民间工艺美术的璀璨光华,更以其独特的海派气质,深刻揭示了师徒传承这一古老模式在当代社会何以能焕发蓬勃生机,持续为江南文脉注入鲜活的生命力。上海作为近代中西文化交融的前沿,其参展作品共同诉说着上海人的集体记忆与时代新貌,也无声印证着海派工艺美术在传承中蜕变、在坚守中创新的不凡历程。如上海工艺美术大师李守白恢弘的4.5米剪纸长卷《百年上海·剪绘申韵》将剪绘融于一体,进行了一场跨越时空的叙事,从文化之根——代表江南文化的方塔、广富林遗址到上海现代都市景观——东方明珠、中共一大会址,百年大世界、浦东机场、国家会展中心等40多处浓缩城市记忆的地标在精妙的镂空光影里完成时空折叠,如同一部用剪刀刻录的上海城市史诗,完全颠覆了传统剪纸的题材、规格、色彩和风格。上海的工艺美术在创新发展、不断蜕变以适应现代生活的同时,师徒作品同展也无声揭示着技艺传承的密码,呈现出五重维度:

一、古法精研承续文脉

在创新浪潮奔涌的同时,对古法的坚守与精研,始终是维系工艺文脉纯正、技艺高峰不坠的根基,尤其在承载深厚文人传统的工艺门类中,这种坚守更显珍贵。顾绣,作为中国刺绣艺术中“画绣”的巅峰代表,以针为笔、以丝为墨,守护着“画绣合一”的文人艺术基因。国家级传承人钱月芳深耕顾绣五十载,其《牧牛图》劈蚕丝为毫发细线,通过多种针法的精妙组合与丝光变化,绣出写意水墨的干湿浓淡与气韵生动,虚实处尽显丝线流转的光泽魅力,将新中国成立后的田园牧歌与幸福生活凝练于方寸绣绷。弟子张丽敏则在师承基础上,更专注于对宋元经典画意的极致还原与古法精粹的纯粹表达。在《携琴听松》中,她以灰青赭等雅致色系的丝线绣制山水意境,运用滚针精准勾皴出松石的嶙峋质感,在云雾留白处匠心经营,营造虚实相生的空灵之境,严谨承袭宋元院体画的笔墨精神与文人风骨。师徒二人虽题材选择有时代之别,却共同守护和传承着“平、齐、顺、光、细、密、匀、直”八字金科玉律。钱月芳携其融合传统与时代的佳作赴米兰世博会摘金,向世界展示东方刺绣的魅力;张丽敏则以三十余幅作品复刻郎世宁等名家巨迹,以“工细无匹,望之三趣(画趣、绣趣、笔趣)悉备”的卓绝绣工,牢牢守护着顾绣作为工艺高峰技艺与深邃的文人意趣,确保其文脉在精研古法中得以纯正延续。

二、跨界再造突破传统

技艺的跨界融合,是长三角工艺在当代寻求突破的重要路径,它打破了材料与门类的固有藩篱,催生出令人耳目一新的艺术表达。七旬海派石雕工艺美术大师陶昌鹏爱竹、雕竹,在刀锋游走间深刻刻画了中国传统文化对竹之刚正不阿、高风亮节的喜爱与崇敬。其《咏竹》系列石雕茶具,以坚硬之石摹写韧性之竹,精妙仿刻竹节肌理与神韵,凿刻出既具实用功能又饱含文人雅趣的壶具,创造了石刻的新高度。其跨界弟子许峰承袭师道并有所拓展,《沉木听竹吟》石雕砚组合将竹子的自然形态与君子寓意更深层次地融入文房砚台设计,旨在打造兼具实用功能与艺术价值的写实砚台,传达平安、吉祥的美好祝愿,同时展现竹之君子品格。作品选用澄泥石和端石,运用浮雕技法,特别注重光影效果的表现,通过深浅不同、变化微妙的刀法,营造出竹枝竹叶的立体感和丰富的空间层次感,使冰冷的石材焕发出竹的生命气息。

这种勇于跨界的基因,同样流淌在嘉定竹刻的血脉之中。当张伟忠以虚实相生、工写结合的手法,综合运用磨、剔、点、刹,融入阴刻﹑陷地﹑阳雕等丰富技法,在笔筒上雕琢出意境深远的《浅浮雕纹枰论道图》时,其徒弟王顺建则专注于留青技法的传承与精研,追摹古今名迹,专攻留青花鸟,传形写神,用刀如笔,创作出清新雅致、充满自然生趣的《留青风和日丽臂搁》。师徒虽同操竹刻之艺,却在不同的技法领域深耕,展现了传承中个性化发展的可能。作为新一代剪纸技艺传承人的李诗忆则敏锐地充当了年轻一代与传统文化之间的“翻译官”,她创作的奥运主题海派剪纸,大胆打破了传统纹样的边界,巧妙地将小轮车、滑板、街舞、攀岩等现代运动元素与上海标志性的外滩天际线、石库门建筑相融合,传统剪纸的装饰性与都市的动感活力在矛盾中达成了富有时代感的和解,展现出海派文化强大的包容性与创造力。南派鸟笼传承人陈传发的作品《五福临门》则体现了工艺灵感来源的跨界性,其偶然所见的寺庙蝙蝠纹在霓虹灯下的视觉冲击,催生了鸟笼上的立体雕倒蝠门花与金丝篆书纹饰,为工艺注入跨领域灵感。代表性传承人正从配方革新、美学转化、材料应用、生产模式等多维度,积极向不同领域汲取养分,对传统工艺的范式进行着卓有成效的重构。其弟子张国豪的作品《祥云似锦》则重新定义了南派鸟笼在现代空间中的角色,将玉竹鸟笼定位为“家居装饰品”,四方拱顶设计配以典雅提手,以简约而富有自然艺术气息的造型,重塑了传统手工艺在当代家居生活中的位置与价值。

三、多源融创重构范式

长三角民间工艺美术的活力,深植于其开放包容、兼收并蓄的文化基因。陈杏芝出身于香囊世家,家族世代守护的香囊技艺。75岁的陈杏芝10岁随祖母张琼珍学艺,她不仅优化了香粉配方和制作工艺,更摸索出利于规模化生产的工艺流程,使得过去传统的家庭自制香囊得以走向更广阔的市场,让承载着避邪驱病、平安吉祥古老寓意的香囊文化及习俗,在现代生活中找到了新的传播路径和受众群体。她设计的“和平享厚福”手鞠香囊,巧妙融合沪谚智慧与精巧造型,成为2020年上海市委伴手礼金榜作品。其子郑会雄则以更具现代性的设计语言突围,历时18个月创作的《神兽出没》系列香囊,选取狻猊、甪端、辟邪、麒麟、天禄等象征祥瑞的古代神兽为原型,香粉配方则采用藿香、艾叶、石菖蒲、白芷、苍术、八角等中草药配制而成。神兽造型威严古朴,吐纳间中药馥郁芬芳萦绕,传统香事由此完成了从民俗用品到斩获申香杯香饰设计大赛一等奖的设计艺术品的华丽蜕变。

与此同时,徐行草编市级代表性传承人王勤的《青瓷系列作品》展现了对传统美学资源的深度挖掘与创造性转化,从中国青花瓷的经典釉色与纹饰中汲取灵感,大胆突破草编平面编织的传统局限:以110根黄草为经,通过挑压法、六角眼等繁复技法编织出仿青瓷开片纹理的包具,在上下沿用蓝色黄草织就象征永续的回纹;她编织的收纳罐则融合了小梅花纹与几何连续纹,将源自乡土的草编实用器,升华为兼具青瓷内敛美学与深厚吉祥寓意的现代艺术品。

四、学院介入催生创新

学院教育的系统性介入,正为传统民间工艺带来知识结构的更新、设计理念的革新与传播路径的拓宽,成为推动其当代转型的重要力量。金山农民画的市级代表性传承人张斌毕业于上海大学美术学院油画专业,其深厚的学院背景深刻融入其创作、理论研究及其教学中,他将西方绘画的色彩构成理念,有机融入农民画质朴、夸张、饱满的乡土表达中,并通过担任专业美展评委等身份,积极推动民间艺术与学院体系的深度交流与碰撞。其子张瀞麟从小跟父习画,长大后也受益于系统的学院训练。从其作品的表现风格来看,大有青出于蓝而胜于蓝之势;其融合传统农民画语汇与现代视觉元素的作品多次入选上海美术大展等专业展览并获奖,有力证明了学院教育在激活创新表达方面的显著成效。

在徐行草编领域,区级传承人陈姣师承王勤,其作品《“扇影徐风”茶几》堪称学院设计思维驱动传统工艺创新的典范之作。她创造性地将传统黄草编织技艺与现代滴胶工艺相结合,并运用简洁、凝练的现代设计语言进行造型重构,彻底打破了草编制品固有的“筐篮”印象,将草编实用品转化为具有当代视觉张力和艺术美感的家居艺术品,完美实现了传统工艺品在形式美感与实用功能上的创造性转化与提升。学院背景的手艺人,正通过系统的艺术史论学习、现代设计理念的自觉引入以及对专业展览、学术交流平台的积极参与,为古老的工艺智慧注入理性思考与前沿视野的活力,有力地推动着传统工艺的当代化和艺术化转型。

五、科技赋能破圈传播

拥抱现代科技,为古老的非遗技艺插上了破圈传播与互动体验的翅膀,极大地拓展了其生存空间与社会影响力。蛋雕技艺在科技浪潮中裂变新生,成为传统工艺与现代技术融合共生的精彩案例。上海市代表性传承人李亚非以“刀尖匠心”不断突破极限:在仅0.3毫米厚的脆弱蛋壳上,融合浮雕、镂空等高难度技法雕刻《中国戏剧人物》,更引入激光打印技术精准高效地制作雕刻模板,利用LED灯光系统增强作品的立体展示效果,使微型雕刻也能获得震撼的视觉呈现;其耗时半年创作的《映像外滩》,以蛋壳为画卷,精细刻绘浦江两岸建筑的百年变迁,其历史价值与艺术价值得到认可,被上海城市档案馆郑重收藏。徒弟万跃飞则在传承基础上大胆融入智能交互元素:将微型蓝牙模块巧妙嵌入蛋雕作品内部,观众在欣赏精妙雕刻的同时,可同步聆听与作品内容相关的戏曲选段或历史解说;其叶雕创作更是精益求精,历经64道繁复工序,在方寸叶脉之上纤毫毕现地再现《清明上河图》的宏大场景,挑战着自然材料与精微技艺的极限。师徒二人以“传承不守旧,创新不离根”为核心宗旨,构建起线上线下融合、体验与传播并重的多维传承体系。他们在抖音和小红书等新媒体平台覆盖超60万粉丝,线上教学课程辐射海内外众多爱好者;深入社区的义务教学活动惠及超9500人次(蛋雕6000+叶雕3500),《蛋雕艺术基础教程》已成为上海市终身教育的特色品牌;他们敏锐捕捉流行文化热点,创作国漫主题《哪吒2》、亚运吉祥物系列叶雕等新作,让传统技艺在进博会等国际性大舞台上绽放时代光彩,生动诠释了科技赋能下工艺传播的广度与深度。

当“匠心独运 山花绽放”长三角民间工艺师徒作品邀请展于苏州盛大启幕,98件(套)展品如一条蜿蜒流淌的文化长河,无声地串联起沪苏浙皖四地绵延不绝的匠心血脉。这些发源于不同时代、传承于不同区域、风格迥异却血脉相连的手工艺品,在展厅同一束灯光的聚焦下交相辉映,共同织就了一幅跨越时空、生生不息的江南文脉薪火传承图。展览前言以诗性语言点题:“江南文韵流转,百工之巧,累世薪传……一器一物,如切如磋,如琢如磨,因水软风清而多含灵秀,因市井鲜活而式样常新,因文脉厚重而匠心致远。”这寥寥数语,精准破译了长三角民间工艺绵延千年的基因密码,它根植于江南水乡的灵秀滋养,得益于市井生活的活力激发,更依托于深厚文脉的智慧积淀。正是在这种独特的文化生态中,工匠们在守正与创新的永恒张力中,以师徒接力的神圣方式,持续书写着江南文化生生不息的生命律动。

本次展览汇聚的41种各具特色的工艺品,宛如一部浓缩的长三角工艺百科全书。从“寸锦寸金”凝聚皇家气象的南京云锦,到“刮浆染靛”散发着乡土气息的蓝印花布;从展现“散点透视”雕刻智慧、气势恢宏的东阳木雕,到讲究“因材施艺”、巧夺天工的青田石雕;从“织中之圣”的缂丝到“白木雕”典范的东阳木作,从“国之瑰宝”的紫砂到“声如磬”的龙泉青瓷……无不彰显着鲜明的地域特色与独特的技艺魅力。然而,在这纷繁的表象之下,它们又共同根植于三大深厚的文化底色,构成了长三角工艺的内在统一性。首先是水韵灵秀的审美基因,这深刻体现在苏州折扇以“水磨玉竹骨”呈现的温润如玉质感,以及龙泉青瓷孜孜追求“青如玉、明如镜”的纯净釉色之中,更呼应着江南温婉灵动、崇尚自然和谐的整体气质。其次是市井活力的创新本能,台州刺绣大胆融合西方雕镂抽纱工艺创出独特的“雕平绣”,使其绣品玲珑剔透、立体感十足;金山农民画则以充满生命力的多视点构图、饱满的画面和鲜明的色彩,忠实记录渔村生活与时代变迁;这些生动案例,都印证了长三角民间工艺源于生活、服务生活,并对生活始终保持着敏锐捕捉与旺盛创新活力的艺能。最后是文脉深植的技艺厚度,嘉定竹刻在一器之上熔铸诗、书、画、印,追求书卷气与金石风;歙砚以浮雕、浅刻等技法承载文人墨客的雅趣情怀;顾绣、紫砂、明式家具等无不浸润着深厚的文化修养与自觉的艺术追求,彰显了工匠们对技艺背后文化精神的深刻理解与传承。作为长三角现代性前沿的上海,其18件(套)参展作品尤其凸显了“海派传承”的鲜明特质:它们在严格恪守古法精髓、深研技艺厚度的同时,更以开阔多元的视野、勇于实验的精神和面向未来的姿态,对传统工艺语言进行着当代性的重新诠释与表达。这使得上海的师徒传承,超越了单纯的技艺传递层面,升华为沟通传统文脉与现代生活、本土智慧与国际视野的重要文化桥梁,为长三角乃至中国的民间工艺传承提供了具有前瞻性的“海派方案”。

当苏州河的温婉遇见黄浦江的澎湃,这些凝结着师徒心血的参展作品,恰似一部立体的、流动的江南文化基因图谱。钱月芳在顾绣细过胎发的丝线间埋藏的不仅是针法密码,更是文人画意的精神追求;陶昌鹏凿刻石竹时保留的斧凿痕,既是技艺的印记,也是对竹之君子风骨的礼赞;李亚非在蛋壳上刻下的0.1毫米深浅刻度,不仅挑战着物理极限,更铭刻着对极致工艺的探索。这些肉眼难辨的技艺基因与精神密码,经由师徒手心相传的温度,终在长三角丰沃的文化土壤里长成新的年轮。本次展览远不止于展示器物本身的形制之美,它更深刻地诠释了工艺传承的本质——以手传艺的严谨,以心承道的敬畏。我们看到,在更多青年匠人手中,古老的师徒传承模式正折射出前所未有的创意火花与创新光芒。我们有理由相信,植根于江南文脉深厚土壤、汲取着时代活水的千年匠艺,必将在当代强劲的脉搏中重焕蓬勃新生,继续书写“匠心独运,山花绽放”的辉煌篇章。

作者:马伊超、徐赣丽(华东师范大学民俗学研究所)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版