在南京铁道职业技术学院举行升旗仪式时,时常有一个特殊的身影——满脸沧桑的朱银成站在学子中间,一句“I am the son of China,and I deeply love my motherland”出口,流利的英语与他粗糙的外表形成反差。而当朝阳为五星红旗镀上金边时,这位老人望着冉冉升起的旗帜,眼里总盛满滚烫的热泪。

读懂国旗的重量

从苏北酒厂的工人,到踏出国门的外派劳务人员,十余年的海外漂泊,像一把刻刀,在朱银成的脸上刻下风霜,更在心底刻下对国旗的深刻理解。

20世纪90年代,中国处于改革开放深化阶段。一天,县外经委张贴的招聘海报吸引了朱银成的注意。出于为国家创造外汇、增加家庭收入的考量,他决定报名参加外派劳务人员选拔。

90年代初,海湾战争的硝烟尚未散尽。经过筛选,30多岁的朱银成攥着外派劳务合同,踏上了科威特的土地。作为建筑工人,他白天在45摄氏度的高温下浇筑混凝土,夜晚蜷缩在宿舍里思念家乡。

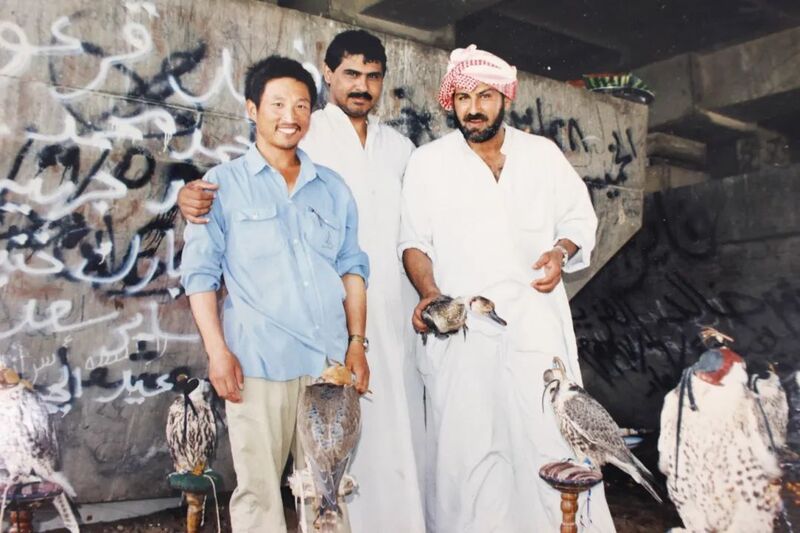

凭借着踏实肯干和英语基础,朱银成从普通工人被提拔到项目管理层。“因为我们工人技术过硬,外方监理非常信任我们的团队,我在管理方面的工作量不大,于是有了比较多的空闲时间。”回想起往昔,朱银成言语间透着一丝得意。

为了多寄些钱回家,他在科威特城的一家游艇公司找到了一份门市营业员的兼职工作。正当他为多了一份稳定收入而喜悦时,一场变故突如其来,战争的阴云笼罩了这片土地。

一天,一起销售游艇的印度小伙在电话里用颤抖的声音告诉他:“我要回国了,现在局势又紧张了,战争可能随时爆发。”

高温没能压垮他的脊梁,可战争的阴影让他忧心忡忡。朱银成急急忙忙地跑回营地,找到主管告知战争即将到来的噩耗。但让他十分惊讶的是,主管并没有表现出和他一样的慌张。只见主管起身关上门,神情严肃地从抽屉里拿出一个文件夹递给他。朱银成打开文件夹,看到的是中国驻科威特国大使馆制定的人员撤离计划!

“别怕,若真开战,大使馆会派车接我们撤离。到时把国旗挂在大巴上,这就是我们的通行证。”主管拍了拍朱银成的肩膀。听着主管坚定的语气,看着身旁鲜艳的国旗,朱银成慌乱的心突然定了——原来这抹红,是异国他乡最坚实的依靠……

所幸的是,那次战争没有到来。但朱银成对国旗的深厚情感成为在异国生活中的精神支柱,一有空,他就坐上车到中国驻科威特国大使馆门口转转,凝望着大使馆门口迎风飘扬的国旗,内心安定而温暖。

危难时刻的生命旗帜

“小时候看电影,总不懂为什么战争中人快倒下时,拼尽全力也要把旗帜交给战友。”朱银成说,直到亲历生死,他才读懂其中的重量。

科威特项目完成后,朱银成又报名了中建八局在阿尔及利亚的住宅建设项目。

“我们在荒芜的沙漠里,挖地基、打桩,一幢幢大楼拔地而起,让阿国人大开眼界。当地电视台称赞中国的建筑速度就像变魔法一样日新月异!”回顾往昔岁月,朱银成的口气里透着满满的自豪。

2003年5月的一个夜晚,正在休息的朱银成忽然听到轰的一声巨响,随后感受到一股巨大的力量把他从床上推到了地上,电灯也随之熄灭。朱银成跌跌撞撞冲出房间。剧烈摇晃的大地让他意识到,地震了!他向远处望去,营区的围墙已经垮塌,废墟上站着衣衫不整的阿国人。建筑倒塌的轰响声、人们的哭喊声交织在一起,仿佛是一曲绝望的悲歌……

“地震了!总部大楼塌了!”有人嘶吼着冲到营地。朱银成立刻跟着人流奔去,只见原本矗立的楼房已成废墟,灰尘弥漫,眼前一片模糊。余震不断,碎石还在滚落,朱银成却和工友们疯了似的徒手搬石块。手掌磨出鲜血,指甲缝里嵌满泥沙,可谁也没停下——废墟下,是朝夕相处的兄弟!就这样忙了许久,朱银成和工友们却一个人也没找到。就在大家一筹莫展之际,插着五星红旗的中国驻阿尔及利亚民主人民共和国大使馆专车抵达了现场。

“同胞们,我们是大使馆的工作人员,这里的情况已经向国内进行了汇报,救援队的包机明早就能到达,任何困难压不倒我们中国人,中国政府和人民是我们坚强的后盾!”使馆工作人员站在废墟上用话筒向大家喊话。

伴随着朝阳缓缓升起,天边传来直升机的轰鸣,机身侧面的五星红旗在阳光下格外耀眼,似有生命般在晨风中舒展。中国救援队来了!专业的破拆设备、整齐的救援队伍,像一道光劈开朱银成和工友们内心的绝望。

经过十七个小时的奋战,中国救援队救出全部被埋的16名人员,其中9人遇难。

这场灾难,给朱银成蒙上了一层心理阴影。震碎的钢筋水泥常常在午夜潜入他的梦境,漫漫长夜成了最折磨人的酷刑。

睡不着的时候,他索性拿出电影《开国大典》的VCD播放。屏幕上,天安门城楼的琉璃瓦在黑白光影里泛着温润的光泽。“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”这句熟悉的声音穿过时空,在寂静的房间里回荡。当五星红旗顺着旗杆缓缓爬升,他忽然像被什么攥住了喉咙,屏幕里的红绸在黑白光影里明明只是模糊的色块,可在他眼里却泛出耀眼的亮。这无声的光影对话,让他在那个辗转难眠的夜晚,找到了一份超越个人悲喜的笃定与勇气。

这次灾难后,朱银成又陆续参与了多个外派建设项目。每到一地,他总是先腾出时间,打听中国大使馆的位置。“看着飘扬的五星红旗,我就像回到了祖国回到了家……”朱银成说。

那些日子,国旗成了他对抗乡愁的解药,每当思念蚀骨,只要望一眼那抹红,就有力量继续在异乡打拼。

凝望国旗,赤诚永不褪色

回国后,朱银成在老家休养了几年,伴随着孩子们长大,他也到了可以退休的年龄。但朱银成却说:“人一闲下来就觉得心慌,头脑也不清醒。”闲不住的他,又报名参加了南铁院三站两区间高铁实训基地建设项目。

“搞了大半辈子基建,现在能参加学校高铁实训基地建设,为培养铁路人才贡献力量,我觉得很高兴很自豪!”骄阳下,朱银成面庞上的汗水闪闪发亮。

每周一的清晨,朱银成总会早早来到操场,注视着国旗护卫队出旗。“看着这些朝气蓬勃的年轻人,看着冉冉升起的国旗,我觉得很激动。”刚开始,同学们并没有注意到这个满脸沧桑的老人。时间久了,同学们和朱银成熟悉起来,大家经常聚在一起,听他讲述对国旗的理解和在海外的见闻。

“我们生在远离战火硝烟的年代,朱老师的经历让我们身临其境地感受到危难时祖国的强大力量,让我们更加珍惜和平年代的幸福生活,立志让我们的祖国更加强大。”学校国旗护卫队的鲍昊同学说。

“爱国绝非口号,而是情怀与行动。我们要努力学习专业技能,凭借高铁这张耀眼的中国名片,让我们的国旗绽放出更加夺目的光彩。”学校国旗护卫队苏志康同学说。

看着同学们踢正步时挺拔的背影,整理国旗时虔诚的眼神,朱银成总是向同学们频频点头。当国歌奏响,国旗迎着朝阳攀升,他会悄悄抹掉眼角的泪——那些在科威特营地的不眠夜,在阿尔及利亚废墟上的呼喊,都化作此刻目光里炽热的光。

“我就是个普通人,没做过什么惊天动地的大事。但我总想着,自己的故事也许能让更多孩子对国旗有更深的理解……” 朱银成的话语朴实地落在人心上。

(文字/张楠 图片/薛琨)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版