8月16日至17日,被誉为“机器人界奥林匹克”的世界机器人大赛在南京拉开帷幕,作为赛事之一的VEX(机器人锦标赛)吸引了江苏全省上百名中小学生展开对决。

机器人“硬碰硬”,激情不亚于“苏超”

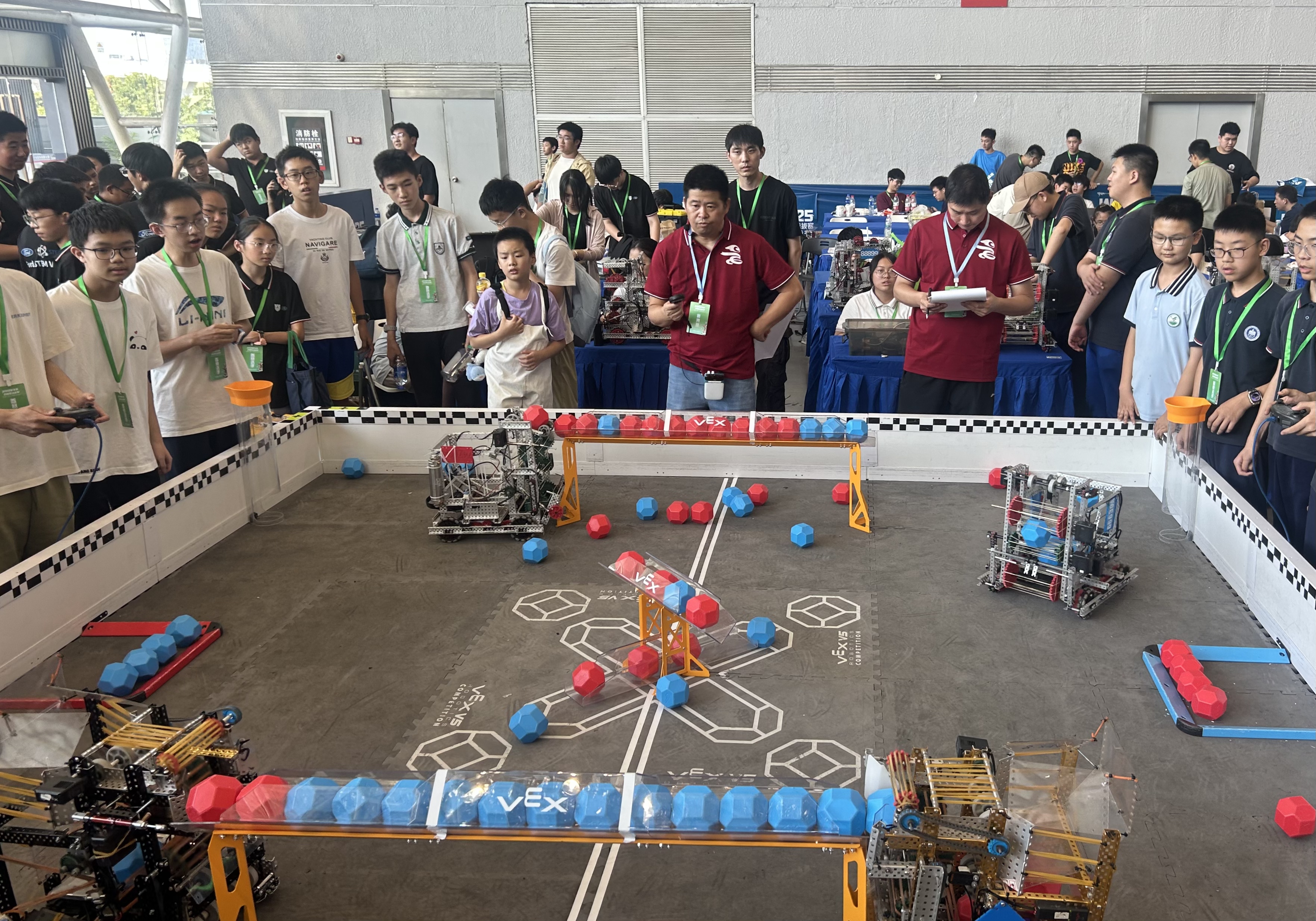

8月16日下午,记者来到南京国际展览中心的比赛现场,机器人的金属碰撞声、操作手柄的疾响声与团队胜利时激动的欢呼声,在赛场上此起彼伏。

“VEX机器人锦标赛确实可以被称为‘机器人界的奥林匹克’,它的体系非常完整,覆盖了从小学到大学的全年龄段。”南京东南实验学校带队教师曹宇婷介绍。赛场上,小学生们操作着装配便捷的VEX-IQ塑料机器人,而中学生们手持手柄,驾驭着结构更复杂、对动手能力要求更高的VEX-VRC全金属机器人。

比赛的紧张感从一开始便拉满。在12平方英尺的正方形场地上,每场比赛中分为红、蓝两个相互对抗的联盟,通过抢夺对应色彩的塑料积木并放置在相应“阵地”中得分。场地中,机器人疾驰着收集和摆放积木,甚至免不了“硬碰硬”的碰撞,比赛热情丝毫不亚于“苏超”。

开场仅15秒的“自动赛”阶段,机器人完全依靠学生编写的预设程序自主运行,比赛对团队编程与算法设计能力进行考验。紧接着,在1分45秒的“手动赛”中,学生团队中的操作手接过机器人控制权,赛场瞬间变为考验反应、操作与团队策略的“博弈场”。“你看,他们的机器人可以区分积木的颜色,应该是加装了视觉识别系统……”赛场上,一旁观战的比赛选手也在时刻讨论其他队伍机器人的设计。

“我们从七月就开始集训了,这台机器人是从一堆铁管、铁片开始,我们自己组装设计的。”来自金陵中学附属初级中学的初二学生王思涵告诉记者,她和随机组成的队友们在调试机器人的拨片装置时遇到了麻烦,“遇到拨片插不进去或者是插进去但出不来的问题,这个需要经过不断的调试才能解决,在老师的帮助下我们最终完善了设计。”

“我从小就喜欢拼乐高,在三四年级时慢慢开始接触编程代码。”王思涵说,机器人作为可以验证编程代码能力的平台,成为实现她创意的承载渠道,于是逐渐将二者结合起来,在课余时间投入机器人搭建的项目。在王思涵看来,比赛不仅是兴趣所在,更是通往未来求学道路的“敲门砖”。

赛场之外的“人生课”

一场机器人比赛带给学生的,远不止是奖杯或升学上的优势。多位一线指导老师认为,比赛对学生综合能力的塑造影响深远。

“有的学生来之前比较文静,但在赛场上,他必须跟队友协作,甚至和对手去沟通表达,几场比赛下来,整个人都变得更开朗、更自信了。”金陵中学附属初级中学机器人教练孙家澳告诉记者。

“我们始终认为,学校教育要以育人为主,拿奖不是唯一目的。”曹宇婷老师对此深有同感。她所在的学校,目前初中、高中部已有多支机器人队伍。她表示,为了确保学生真正收获动手、沟通和团队协作能力,老师们在比赛过程中会有意识地“退后一步”,承担辅助和引导的工作。“江苏的孩子们都非常刻苦,暑假里常常泡在学校实验室里调试机器人,这种热爱和坚持,比什么都珍贵。”

赛事的长远影响,在该校第一届校队比赛选手黄睦童身上得到了印证。她曾作为南京东南实验学校的参赛学生,如今已是南京信息工程大学应急管理专业的学生,并即将升学至国内一所顶尖理工科院校。“参加机器人比赛是一件充满挑战但收获颇丰的事情,打比赛时要了解方方面面的知识。因此我在刚进大学时,就发现自己已经接触过一些课程上的知识,减少了许多学业上的压力。”黄睦童说。如今每逢大赛,她都会回到母校担任带队助教,为学弟学妹分享经验,让“老带新”的传统延续下去。

科创沃土托举少年“工程师”

青少年科技大发展,离不开江苏这片科创的沃土。如今,机器人、编程等信息技术类课程,正在成为越来越多中小学的“必修课”。“在南京,很多学校的信息课、机器人课已经成为常驻课程了,学校非常重视。”孙家澳分享了自己的观察。

曹宇婷也告诉记者,学校每年会提供专项资金拨款,用于机器人课程的建设与发展,“大家越来越认识到,机器人赛事是一个融合了编程、数学、物理等知识的综合性锻炼,知识不再局限于课本中,孩子能在现实中去接触运用上课时所学到的知识。”

在大赛现场,记者看到还有专门为小学生安排的腾讯扣叮编程比赛。虽然赛事是通过专门平台让选手实现简易的编程操作,但其原理与专业编程类似,培养学生缜密的逻辑思维和反应能力。

机器人热潮的背后,是全省对人工智能教育的战略布局。作为人工智能技术最直观的实践载体,机器人赛事正成为检验与推动AI基础教育成果的“试金石”。今年5月,江苏发布《人工智能赋能教育高质量发展行动方案(2025—2027年)》;各地也纷纷推出人工智能教育领域方案,无锡在2024年发布《无锡市推进中小学人工智能教育工作方案》,苏州出台《苏州市支持具身智能机器人产业创新发展的若干措施》,明确提到加强产业人才支撑。赛事内外,少年们手中的代码与机器人,正在为江苏的科创未来“添砖加瓦”。

新华日报·交汇点记者 杨易臻 张宣

实习生 卢欣怡

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版