中医师三指搭腕,片刻就说出身体毛病 —— 这大概是很多人对中医最直观的印象。脉诊这门延续了几千年的技艺,始终被中医奉为圭臬,可对普通大众来说,却带着几分神秘色彩。

脉诊的背后,是古人对人体的深刻观察,是无数医家的临床经验总结。早在晋代,《脉经》就系统总结了脉诊理论;明代李时珍的《濒湖脉学》更是把脉象编成歌诀,方便后人学习。

即便如今的CT、B 超能看到人体的细微结构,但脉诊依然有着不可替代的价值。它就像一个“全身功能检测仪”,能捕捉到身体功能层面的变化,这正是中医“治未病”的优势所在 —— 在器质性病变出现前,通过脉象的细微变化发现健康隐患。

一、脉象是人体“信息网”

中医看病讲究“望闻问切”,这“切”就是切诊,包括按诊和切脉两大块。按诊是医生用手触摸患者身体,看看皮肤是凉是热、有没有肿块压痛;而切脉,也就是咱们常说的号脉、摸脉,是用手指按压特定部位的动脉,通过感受脉搏的跳动变化来判断病情。

在我们的身体里,血管就像密布全身的“信息网”,内连五脏六腑,外通四肢百骸。心脏就像这个网络的“动力泵”,推动血液在血管里循环,而脉搏的跳动正是心脏功能、气血状态的直接反映。中医认为“脉为血府”,血液在脉管里的运行情况,能把全身的健康密码传递到手腕处的脉搏上。

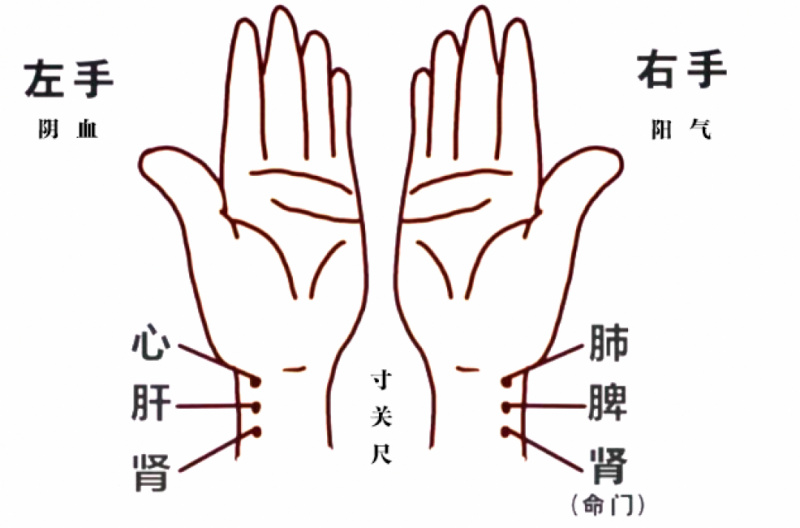

现在医生最常用的是“寸口诊法”,就是摸手腕内侧的桡动脉。别看就这一个部位,古人早就发现这里的脉象能分“寸、关、尺”三段,分别对应上、中、下三焦的脏腑。比如寸脉多反映心、肺的状况,关脉与肝、脾相关,尺脉则能看出肾的虚实 —— 这就像把全身健康状况浓缩成了一份“脉象报告”。

对于部分经验丰富、医术精湛的中医来说,还可以双手把脉。与传统把脉相比,双手把脉可以同时对比左右手的脉象差异,左手对应心、肝、肾,右手对应肺、脾、命门,通过对比能更全面地评估脏腑功能状态,能更精准地识别气血失衡、寒热虚实等问题。例如,左尺脉弱可能提示肾阴虚,右尺脉弱则可能反映肾阳虚,这种差异化的判断需要双手同步操作。

二、脉象如何反映全身病情

脉象的道理藏在人体的生理规律里,主要和这三个方面息息相关:

1. 心脏是脉象的“发动机”

心脏就像永不停歇的泵。当心阳充足时,心跳有力,脉搏就显得强劲;如果心阴不足,心跳变缓,脉象也会跟着沉细。咱们常说“心慌”,在脉象上可能表现为脉搏跳动紊乱,这正是心脏功能变化的直接体现。

脉管的状态也很关键。如果血管通畅,血液流动顺畅,脉象就会圆润流利;要是血管瘀堵,血流受阻,脉搏就会变得艰涩不畅,像摸在“轻刀刮竹”上一样 —— 这就是中医说的“涩脉”,往往提示体内有瘀血或津液不足。

2. 气血是脉象的“燃料”

气和血是维持生命的基本物质,也是形成脉象的基础。气就像“推动力”,能让血液在血管里正常运行;血则是“载体”,为全身组织提供营养。气血充足时,脉搏充实有力;气血亏虚了,脉象就会细弱无力,像一条细线。

生活中常见的情况:生气时气血上涌,脉象会变得又快又急;大出血后气血骤减,脉搏会变得微弱难寻。这些都是气血变化在脉象上的即时反映。

3. 五脏六腑都在脉象上“说话"

中医讲究“整体观”,全身脏腑的状态都会通过脉象传递信息:

肺主呼吸,肺气的盛衰会影响脉搏的节律。比如感冒时肺气被遏,脉象多浮而有力;肺气肿患者肺气不足,脉象常浮而无力。

脾胃是“气血工厂”,如果脾胃虚弱,气血生成不足,脉象就会缺乏“胃气”,变得枯涩。咱们常说“吃饭不香”,往往能在脉象上摸到软弱无力的表现。

肝能调节气血运行,肝郁气滞时,脉象会像绷紧的琴弦一样(弦脉);肝血不足时,脉象则细如发丝。

肾是“先天之本”,肾气充足的人脉象沉而有力,像有根一样;肾虚的人脉象浮浅无力,重按就摸不到了。

三、常见脉象背后的健康信号

经过几千年的实践,中医总结出了几十种典型脉象,每种脉象都对应着不同的健康问题。以下几种是简单常见的:

1. 看快慢:迟脉与数脉

迟脉:一分钟脉搏不到 60 次,多提示体内有寒。比如吃了生冷食物后腹痛,脉象常迟而有力;老年人阳气不足,脉象多迟而无力。

数脉:一分钟脉搏超过 90 次,常见于热证。发烧时脉搏又快又有力,是实热;长期熬夜后阴虚火旺,脉搏快而无力,是虚热。

2. 看深浅:浮脉与沉脉

浮脉:轻轻一摸就能感觉到,多提示病在体表。比如感冒初期,风寒侵袭肌表,脉象浮而紧;风热感冒则浮而数。

沉脉:用力按才能摸到,多说明病在体内。比如脾胃虚寒的人,脉象沉而无力;体内有瘀血或肿块的,脉象沉而有力。

3. 看强弱:虚脉与实脉

虚脉:脉搏无力,轻按重按都觉得空虚,常见于各种虚证。比如气血不足的人,脉象虚而细;大病初愈的人脉象虚而软。

实脉:脉搏强劲,寸关尺三部都饱满有力,多提示体内有实邪。比如便秘时胃肠积热,脉象实而有力;急性炎症时也会出现实脉。

4. 特殊脉象要警惕

结脉:脉搏跳动中突然停顿,没有规律,可能提示心脏有问题,比如心律失常。

散脉:脉搏浮散无根,摸起来时有时无,多是元气大伤的表现,常见于重病后期。

洪脉:脉搏像洪水一样汹涌,来势猛去势缓,多提示体内有高热或严重炎症。

中医讲究“四诊合参”,摸脉要结合望面色、闻声音、问症状,才能全面判断病情。

(注:以上内容为科普内容,来自于网络整理,部分图片来源AI生成,仅供参考。)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版