8月中旬,作为全国政协海外列席华侨代表,我有幸参加了全国政协海外列席华侨考察团,开启了为期五日的甘肃考察之旅。阔别已久的甘肃,再次相逢,每一步都满是惊喜与震撼,也让我对这片承载着千年文明、迸发着现代活力的土地,有了更深刻的认知。

初抵敦煌:沙州夜色醉人心

从南京飞往兰州,再转机前往敦煌,航程中最难忘的莫过于临近敦煌时的空中俯瞰——辽阔的黄灰色土地在身下起伏延展,像是大地褪去华服后露出的古朴肌理,远处偶尔点缀的稀薄雪山,又为这份苍茫添了几分清冽。

飞机降落在敦煌机场,甘肃省市政协的同志早已等候在此,一句句热情的问候,瞬间驱散了旅途的疲惫。

夜色渐浓,我们乘车前往敦煌夜市。刚走近街口,喧闹的人声便扑面而来——这里人山人海,摩肩接踵的热闹程度,竟让我恍惚间想起《清明上河图》里的繁华,却又觉更胜一筹。层出不穷的美食摊位绵延不绝,沙土豆外焦里嫩,烧烤“狼饼”层次丰富,炭火中的孜然“仙味”四溢。珠宝服饰摊位上的玛瑙、玉石与绣着丝路纹样的各式织物琳琅满目,耳边叫卖声、欢笑声、音乐声交织在一起,虽嘈杂却充满生机。我不禁想,若是汉唐时期的先贤们见到这般盛景,怕是也要驻足感叹,赞叹这跨越千年的人间烟火。

敦煌一日:古今交融见风华

考察第二日,我们首先前往敦煌熔盐塔式光热发电基地。

站在基地观景台远眺,5平方公里的区域内,12000面每面115平方米的定日镜整齐排列,如同一片“钢铁森林”。正午时分,阳光被定日镜精准反射至中心的熔盐塔,耀眼的光芒仿佛能点亮整片戈壁。这处为100兆瓦发电服务的基地,不仅是节能减排标杆,更让我真切看到了祖国在清洁能源领域的硬实力,雄伟震撼的场景,让在场华侨代表纷纷驻足拍照,感叹“中国智造”的强大。

午后的行程,从现代科技转向千年文明。敦煌博物馆内,一件件文物静静诉说着丝路故事:彩绘陶俑再现了古人的生活场景,丝织品残片留存着当年的精美纹样,西夏文佛经则见证了多民族文化的交融。讲解员的细致讲解,让我们仿佛穿越时空,触摸到敦煌的历史脉络。

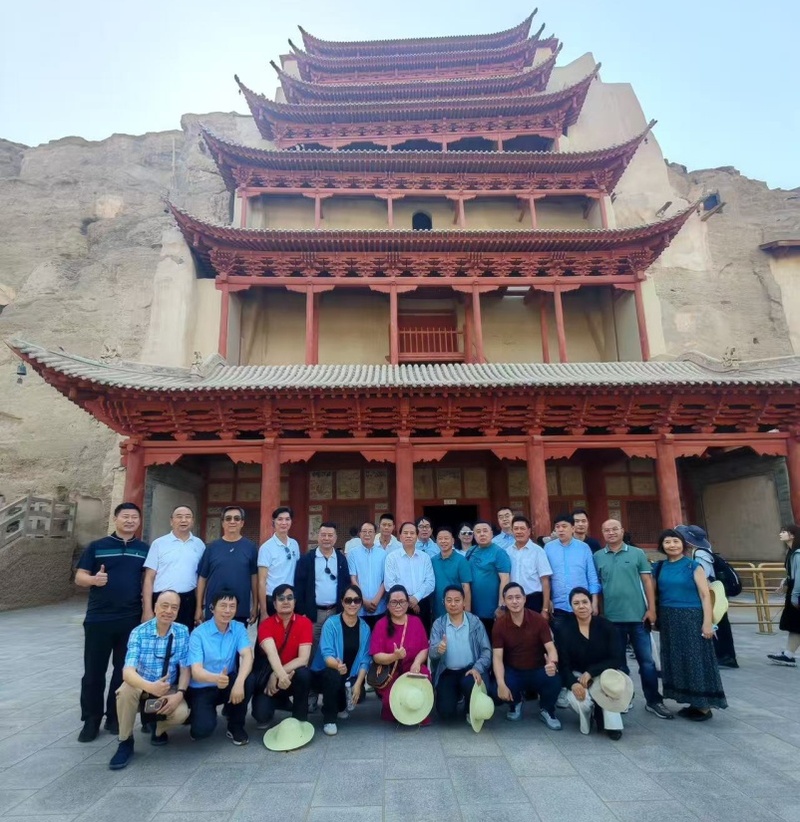

随后,我们走进敦煌莫高窟,参观了七个极具代表性的石窟。在九层楼内,仰望 35.5米高的唐代弥勒佛坐像,佛像慈悲的面容与精湛的雕塑技艺,让人不由得心生敬畏;在壁画洞窟,飞天反弹琵琶的轻盈、供养人服饰的华丽、经变画故事的生动,无不展现着古代工匠的智慧与艺术造诣。看着壁画上中原文化与西域风格的完美融合,我深深感受到中华文化的包容与厚重,也为这份“东西文化交融”的遗产倍感自信。

当晚8点,我们夜游鸣沙山、月牙泉。夕阳西下时,沙丘被染成温暖的橘红色,一弯月牙泉镶嵌在沙山之间,泉水清澈见底,与周围的戈壁形成奇妙对比。更令人惊叹的是,夜幕降临时,5、6万名游客手持电棒,从鸣沙山顶部向山下延伸,自发组成了一场“星光音乐会”——闪烁的电棒如同银河落满沙丘,游客们合唱的歌声在沙漠中回荡,热闹又浪漫。

据当地同志介绍,敦煌这座仅有12万人口、年降水量仅40毫米的城市,每年竟能吸引2000万名世界各地的游客。我不禁感慨:“忆往昔风华正茂,看今朝壮志凌云”,敦煌的活力,不正是祖国日新月异、蓬勃发展的生动缩影吗?

嘉峪张掖:雄关奇观忆初心

考察第三日,我们乘车四小时前往嘉峪关市。车子驶入市区时,我竟有些意外——这座仅有30万人口的城市,虽地处西北,却整洁美丽,街道两旁绿树成荫,鲜花点缀其间,完全没有戈壁城市的萧瑟,反而处处透着生命的气息。嘉峪关平均年降水量仅80毫米,这样的绿意,背后是无数人对生态环境的守护。

当天的核心行程是嘉峪关关城。作为“天下第一雄关”,嘉峪关是明代长城的西起点,建筑格局与南京中华门相似,内城、外城、罗城、瓮城、城壕层层嵌套,构成了严密的防御体系。更难得的是,关城80%为明代原貌,城墙的砖石上还留存着当年的刻痕,城楼上的旌旗在风中飘扬,仿佛能听到古代戍边将士的呐喊。我们沿着城墙漫步,从内城走到外城,触摸着厚重的砖墙,远眺戈壁与雪山,心中满是对古代工匠与戍边者的敬佩——正是他们的坚守,才筑起了这道守护家国的“雄关”。

离开关城,我们沿河西走廊西行15里,来到万里长城第一墩。第一墩矗立在悬崖边,墩台残高约10米,虽历经风雨侵蚀,却依旧坚守在黄河岸边。离墩台西40米处,悬崖下便是祁连山脉融雪汇成的河水,河水奔腾不息,与古老的墩台相映成趣。站在墩台旁,望着远处的雪山与脚下的黄河,我仿佛看到了古代驿卒在此传递文书、戍卒在此守望边疆的场景,也更深刻理解了“长城精神”的内涵。

第四日,我们乘车两小时来到河西走廊中部的张掖。刚进入张掖地界,眼前的景象便与敦煌、嘉峪关截然不同——蓝天白云下,万木葱茏,河流潺潺,山明水秀的风光,完全符合“塞上江南、金张掖”的美誉。当天的第一站,是中国工农红军西路军纪念馆。在纪念馆内,我们沿着展陈路线,聆听西路军将士的革命故事:从突破黄河天险,到在河西走廊与敌军浴血奋战,再到战士们宁死不屈的壮烈牺牲,一张张老照片、一件件实物、一段段影像,让在场所有人都深受触动。

当听到“西路军将士用生命践行了对党的忠诚”时,不少华侨红了眼眶——我们如今的幸福生活,正是无数革命先烈抛头颅、洒热血换来的,“新中国来之不易”这句话,此刻有了更沉重的分量。

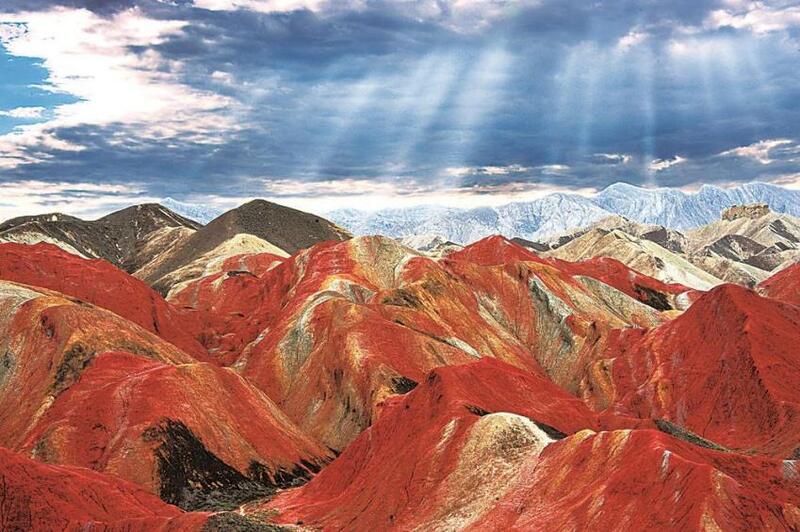

午后,我们前往张掖丹霞世界地质公园。2011 年,这里被美国《国家地理》杂志评为“世界十大神奇地理奇观之一”,亲临其境时,才知其名不虚传。站在观景台上,眼前的山峦如同被大自然打翻了调色盘:红色、黄色、橙色、褐色的岩层层层叠叠,在阳光照射下,色彩交融、层次分明,有的像蜿蜒的巨龙,有的像绚丽的彩绸,气势磅礴,令人叹为观止。

讲解员说,这些丹霞地貌形成于约2亿年前的侏罗纪时期,是地壳运动与风化侵蚀的杰作——“上天为何如此眷顾这片土地?”我想,这便是大自然赐予中国的宝贵财富。据悉,国内多部著名影视剧都曾在此取景,每年游客超过 300万人次,张掖丹霞的魅力,早已走向世界。

返程途中,我们还参观了张掖大佛寺。这座始建于西夏时期的寺庙,是河西地区现存最完整的千年古刹。寺内 34.5米长的卧佛,是中国最大的室内木胎泥塑卧佛,佛像神态安详,衣纹流畅,虽历经近千年,依旧保存完好。更令人惊叹的是,寺内珍藏着国内最完整的初刻初印本《大明三藏圣教北藏》,以及各类珍贵文物 1 万多件。看着这些历经岁月沉淀的文化瑰宝,我终于明白“金张掖”的美誉为何流传至今——

这里不仅有自然奇观,更有深厚的文化底蕴。

兰州收官:黄河之畔话发展

考察第五日,我们从张掖乘坐高铁,3小时便抵达 500公里外的甘肃省会兰州。走出兰州西站,高楼大厦鳞次栉比,车水马龙的街道充满活力,完全没有“大西北人烟稀少”的刻板印象——这座拥有400万人口的城市,早已成为西北内陆的现代化都市。

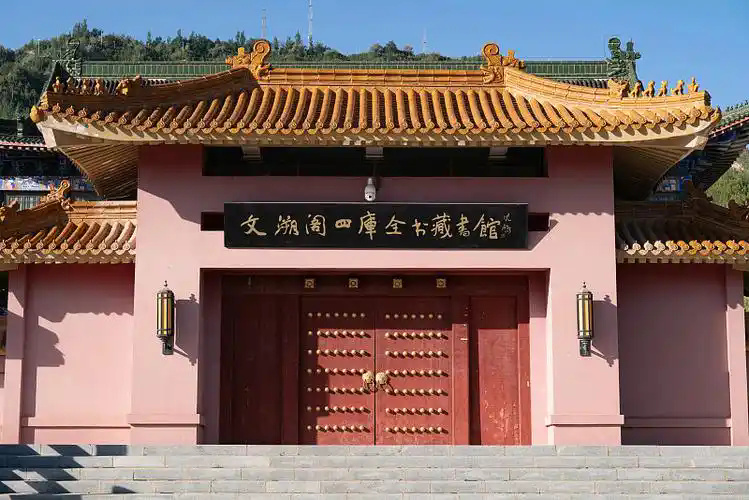

上午的第一站,是文溯阁《四库全书》藏书馆。这座藏书楼仿沈阳故宫文溯阁而建,古色古香的建筑风格与周围的现代建筑形成鲜明对比。馆内,6141函、3474种、36315册典籍,被整齐存放在 1128个香樟木书箱中,香樟木的清香与典籍的墨香交织,让人仿佛置身于知识的海洋。讲解员介绍,文溯阁《四库全书》是现存《四库全书》中保存最完整的版本之一,每一部典籍都经过精心修复与保护。看着这些承载着中华文化脉络的典籍,我深深感受到祖国对文化遗产的珍视,也为这份“文脉传承”倍感自豪。随后,我们前往望河亭考察黄河生态保护情况。登上望河亭观景平台,黄河风情线的美景尽收眼底:母亲河缓缓向东流淌,河水清澈,岸边的步道上行人悠闲散步,绿植郁郁葱葱,高耸的现代建筑群沿河岸排列,古今交融的画面格外动人。当地同志介绍,近年来兰州大力推进黄河生态治理,通过污水处理、植被修复等措施,让黄河水质持续改善,“母亲河”不仅恢复了往日的清澈,更成为市民休闲、游客打卡的“城市客厅”。看着眼前的景象,我不禁感叹,祖国在生态保护与城市发展之间找到了完美平衡,这样的“黄河答卷”,值得点赞。

考察的最后一站,是读者集团。走进读者集团展厅,《读者》杂志的发展历程一一呈现:从1981 年创刊时的小刊物,到如今发行量稳居全国期刊前列,成为“中国人的心灵读本”;从纸质杂志到数字出版,再到文化IP开发,《读者》的成长,正是西部70 余年来文化发展的缩影。在展厅内,我们翻阅着不同年代的《读者》杂志,熟悉的排版、温暖的文字,唤起了许多回忆。工作人员介绍,如今《读者》已走向世界,在海外多个国家设有发行点,成为传递中国声音、讲述中国故事的重要载体——这让我格外振奋,作为海外侨领,我们更应与《读者》这样的文化平台携手,让更多人了解真实、立体、全面的中国。

此行有感:东方觉醒传佳话

此次甘肃之行,最深刻的感受,是看到了四十年改革开放给祖国带来的“东方觉醒”。在敦煌,清洁能源基地与千年莫高窟共存,展现着“传统与现代”的共生;在张掖,红色纪念馆与世界地质公园相邻,诉说着“初心与未来”的传承;在兰州,黄河生态保护与城市发展同步,彰显着“生态与经济”的平衡。这片曾见证丝路繁华的土地,如今正以全新的姿态,书写着属于新时代的辉煌,而这辉煌的源头,正是改革开放带来的发展机遇与创新活力。

作为海外侨胞代表,我们既是祖国发展的见证者,更应是祖国故事的传播者。返程后,我们将把此次甘肃考察的切身感受,传递给所在国的华侨华人与当地民众,让他们看到祖国在“四个自信”指引下的发展成就,了解“两个结合”对国家发展的重要意义——因为我们坚信,中国的发展道路,不仅是实现中华民族伟大复兴的康庄大道,更是推动人类命运共同体建设的重要力量。

甘肃之行虽已结束,但丝路的故事仍在继续,祖国的发展仍在前行。期待未来能再次回到这片土地,见证更多惊喜与奇迹,也期待能有更多海外同胞走进祖国、了解祖国,共同为祖国的繁荣昌盛、为人类的和平发展贡献力量。

刘洪友(全国政协海外特邀代表、全日本华侨华人联合会原会长、民盟中央文化委员会副主任)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版