距离中小学秋季学期开学还有10天,相信有些孩子暑假作业还有剩余,开启了“狂补作业”的模式,还有些孩子不仅作业超额完成了,而且是“扛着作业”跟父母边旅行打卡、边刷的题。因此,盘点今年暑假,“中国小孩哥在全世界赶作业”的话题依旧火热。

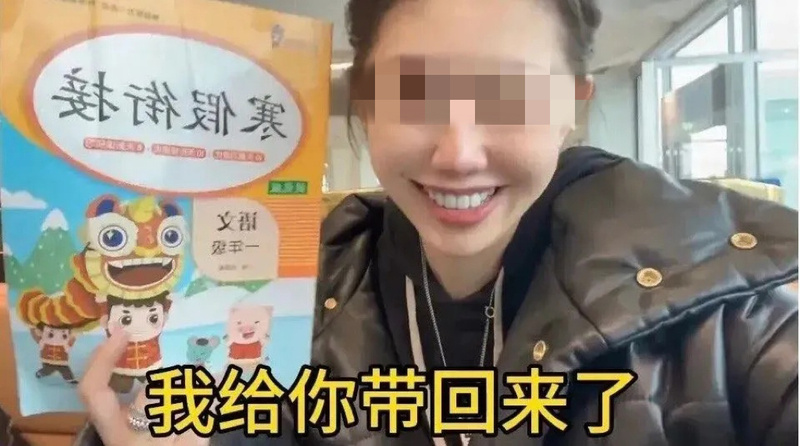

事实上,相关话题并非第一次引发关注。去年2月寒假期间,网红博主@Thurman猫一杯发视频称,在巴黎一家饭店内,被服务员递来两本遗落在厕所的小学一年级寒假作业。该博主表示,要将作业带回国还给秦朗小朋友。此事引起热议,并冲上热搜。其间,有自称“秦朗舅舅”“秦朗老师”的视频博主在视频下留言。事后,经警方证实,相关视频系策划、编造,涉事人员及其所在公司也被处以行政处罚。其实早在这件事情发生时,便有网民直言,“为什么会有那么多人关注孩子外出旅游还要写寒暑假作业?因为这样的事情太普遍了,会引发很多人的共鸣。”

在一些家长看来,边旅行边赶作业,能够让孩子在拓宽眼界的同时“更自律”,做到假期充电和学习“两手抓、两不误”;还有部分家长说得更直白,边玩边写作业,实际就是图个心理安慰,“保证最基本的假期学习进度,这样感觉至少不会‘掉队’”。

作业到底应该是什么?无疑,作业是一种训练。不过,如果训练的内容仅是重复性的知识记忆,目的多半是灌输标准答案,那么赶作业对于孩子来说,就会逐渐演化成刻板行为——换句话说,完成、交差即胜利。大部分孩子虽然需要一套建立在标准答案和规范训练基础上的教育模式,但往往也不能弱化、忽略作业的另一属性,即延伸、迁移和启发孩子的功能。

所以,作业不应仅限于知识训练,还应有思维训练。但是,大多数孩子“扛着作业旅行”时的心态,基本都是完工、交差、赶进度、凑字数,今天在路上刷完7页、明天上了高铁再刷7页……既不希望被假期作业影响旅行心情,又惧怕临近开学时作业“欠账”太多。这样一来,作业便失去了思维训练的意义,逐渐变成“为做而做”。

为什么作业最终成了一部分孩子假期旅行中的“负担”?其实我们也可以从暑期作业的设计出发,去思考教育需要改变的东西。例如,笔者在江苏省内一些学校看到,近年来推出了更加适合假期生活的儿童研究性学习,设定主题、寓学于游,引导孩子在旅行途中收集素材、拓展思考,当旅行结束回家后,整理素材、完成总结报告。既不影响充电和出游,也不会让孩子以一种“赶工”的心态应付了事。这是一类有益的探索,不过此类探索主要面向小学阶段的儿童,一旦进入中学,课业任务增加、分数导向树立,孩子对待作业的态度仍有可能“急转直下”。

为此,有专家呼吁,期待学校和家长给孩子的假期计划“留点弹性”,让暑假就像暑假,学习就专心学习。还有人认为,应当分学段,针对性地设计更加科学的假期作业。

的确,“中国小孩哥在全世界赶作业”是一个让人笑着笑着,心里却会慢慢发苦的话题。青少年真正需要的寒暑假作业,至少不该被他们本人视为一种需要甩掉的“负担”,而应是连接学习与生活、促进成长与发展的纽带。假期作业,应当兼具知识性与启发性,让孩子乐于接受训练。

新华日报·交汇点记者 李睿哲

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版