“苏超”第十轮,扬州队将前往连云港,挑战主场作战的连云港队。就在一百多年前,两位扬州盐商巨擘也前往连云港,他们在灌河入海口投资兴建盐场,将滩晒制盐法首次引入淮北盐区,促使淮北盐业超越淮南,登顶全国食盐产量之冠。

淮北迎来资本垂青

两淮盐区是历代中国食盐生产的最重要产区,食盐产量占全国的近一半,而在两淮盐区中,以淮河为界,又分为淮北和淮南两个盐区。历史上,淮南盐区的盐场数量和盐产量,长期处于淮北盐区之上。

可是到了清末,海岸线东移导致淮南各盐场远离海水,且滩涂盐碱化加剧,淮南盐产量大幅下降,加上票盐制实行后,盐业利润空间被压缩,淮南盐场逐渐失去了长远发展的优势。出于追逐利润的需要,盐商需要寻找更佳的盐产地,而清廷则需要新的盐税来源地。于是,滩涂面积大、产盐历史久、开发程度低的淮北盐区,进入了视野。

民国元年(1912年),做过淮南盐场大使后升任两淮盐运使幕僚的陆费颂陔,联合清末扬州两大盐商周扶九、萧云浦等,集资50万吊,在今天连云港境内的灌河入海口靠近燕尾港处,建圩24条,铺滩192份,成立了公济制盐公司,采用滩晒法生产食盐。

扬州盐商为什么没有选择淮北老盐场,而是投资了一处新盐场?这其实与扬州盐商需要推广使用的一种新制盐工艺有密切关系。

清末,淮北盐场普遍采用的还是“淋卤煎盐”的老生产工艺,这需消耗大量柴草作为燃料,而柴草价格随垦荒加剧而不断上涨,老法煎盐不仅成本高,且受天气影响大,产量和利润不稳定。而扬州盐商们此次从淮南引入的滩晒法,则以自然风力、阳光为核心能源,通过筑池引潮、晒卤结晶,具有优势。

滩晒法仅需前期投入盐滩建设成本,长期运营成本远低于煎盐。通过在盐滩上合理规划蒸发池、结晶池等,还可应对多雨气候,而且规模化滩晒能大幅提升产量。淮南盐区此前已长期使用滩晒法,技术工艺成熟,现在直接引进,几乎没有技术不适用的风险。对于盐商而言,采用滩晒法直接提升了利润,他们对于这样的投资可谓信心十足。

灌河入海口,为黄河改道后形成的滨海平原,滩涂面积大且地势平坦,作为应用新工艺的盐滩,其自然条件甚至优于淮南,可大规模筑圩铺滩满足规模化生产需求。而且,灌河为潮汐河道,海水补给稳定且盐度、杂质适中,无需复杂提卤工序,即可直接将海水用于晒盐。此外,灌河航道宽阔,通过灌河接入京杭大运河或海运,可将盐快速运往各大盐运枢纽,这些线路也十分契合周扶九、萧云浦等扬州盐商传统的销售网络。

盐场投资影响深远

扬州盐商在连云港的这次投资,无意中改变了历史进程。

淮北盐区后来居上,触发了海盐生产工艺革命。清末民初,两淮盐区虽然仍是全国最重要的盐区,但是滩晒法新工艺投在自然条件已不太适合的淮南,显不出应有的效果。而将滩晒法制盐技术移植到淮北后,新技术的优势立即体现:末改滩前淮北产盐只占两淮盐产量的20%,改滩后淮北盐产量占86%,1924年淮北盐产已占全国盐产的五分之一。新的生产技术还提高了盐的质量,解决了两淮盐区多雨气候下争取原盐高产、稳产、优质的问题。随着淮盐的产量迅速增加并占领市场,这一技术也被全国同业闻知,开启了全国海盐生产的一次工艺技术革命。

淮北接力淮南成为新盐商的“造富工厂”。盐业到近代一直是中央政府最重要的财税来源。甲午战争、八国联军侵华后,清政府财政濒临崩溃,盐税成为“救命钱”,所以采取的是“重税+商办”的政策,目的是通过放开对淮北盐的管控,推动淮北盐税增长来填补空缺。扬州盐商巨擘投资连云港新盐场,也正是这种引导扶持的结果。而投资的成功,更对这一政策起到了正面示范作用,吸引了更多资本进入这片新市场,推动淮北迎来盐业投资热潮。

扬州盐商投资带动淮北盐业的崛起,还客观上缩小了淮北和淮南的经济差距。淮北盐区形成了“以盐为核”的特色经济,出现了板浦镇等繁华的盐业小镇。为满足盐运需求,建设的“盐道”“盐河”“盐港”加强了淮北的交通基础设施。特别是海州港、燕尾港等一批连云港境内的港口因淮北盐外销而逐步扩建,为后来连云港成为“亚欧大陆桥东方起点”奠定了早期基础。淮北盐区一直发展至今,而早期的投资开发,客观上使当地积累了“海洋资源开发”的经验,也培养了一批熟悉海洋经济的人才。

扬州盐商身世传奇

再看当年投资连云港的周扶九和萧云浦,两人在扬州并称“周家的钱,萧家的盐”。两人都是江西人,合办过盐号、钱庄,都是在票盐制环境中成长起来的新一代扬州大盐商。两人声名也许不如康乾时的江氏、汪氏盐商,但他们拥有的财富却有过之而无不及。

在扬州广陵路西首南侧,有两栋红砖外立面的西式洋楼在一片明清旧居中十分惹眼,洋楼的主人便是号称“民国首富”的周扶九。周扶九是布店学徒出身,并没有显赫的家世,但是运气顶尖。太平天国运动爆发后,周扶九在帮老板收债时,获取了抵债的25张盐票。因为战乱,盐票一文不值,于是老板就用盐票抵扣了周扶九的薪水,算他收债的成果。谁知道战争结束后盐票身价暴涨,周扶九靠出租盐票获得了巨额财富。收到清廷盐引招商的消息,周扶九举家迁至扬州,通过交易盐票,很快成为扬州大盐商。清末民初,周扶九还邀请张謇筹组大丰盐垦公司,他以资产和现金入股53万余元,占公司投资总额的 1/4 以上。而此时,周扶九的财富还未到达顶峰。

辛亥革命后,商业嗅觉告诉周扶九,盐业已不是最佳投资,他便离开扬州移家上海,大量买入虹庙一带地产。随着南京路成为商业中心,其资产大幅增值。同时,他还涉足黄金买卖,与张謇合资创办南通纱厂,与张勋合作创办九江华丰纱厂,晚年还参与投资兴建南浔铁路,资产最多时达5000万两白银,缔造了横跨十省的“裕”字商业帝国。1920年,周扶九去世,家人为他办理了隆重的葬礼,据说葬礼花费39万银元,花费规模仅次于光绪皇帝和慈禧太后。

另一位巨擘萧云浦则是清末扬州八大总盐商之一。如今在扬州,扬州人最熟知的还是他家三姨太在运河边捐建的弥勒阁楼,以及四姨太在埂子街上建造的愿生寺。

与周扶九出身不同,萧云浦是“富三代”。其祖父在四川创立“怡丰商号”,积累了巨额财富。但萧云浦希望走科举之路,可却总是“屡试不第”。太平天国运动后,两江总督曾国藩推行两淮盐务新政,实行盐引招商。萧云浦受父亲指派,来到扬州,进入了平衡协调湘鄂赣皖四省盐务的“四岸公所”当会计,在这里他结识了同当会计的周扶九,后来和周扶九等同乡合办盐号、钱庄。不到十年,他就成了扬州八大总盐商之一。萧云浦捐资大方。光绪年间,黄河大决堤,曾国荃来扬州向大盐商求援。萧云浦听说几十万民众受灾,慷慨捐赠“六十万金”。

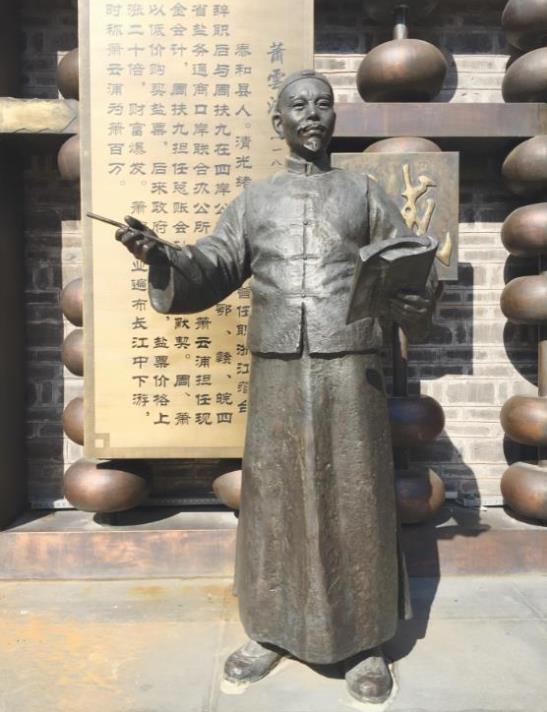

虽然已经是盐业巨子,但萧云浦一直存有科举入仕的心愿。同治十二年(1873年),他终于考取乡试第六名举人。更令他高兴的是,长子萧敷德于光绪十七年(1891年)乡试,同样中了第六名举人。萧云浦便在扬州建了双桂书屋,以表父子双折桂之意。清朝当时有捐纳官爵的制度,他被诰封为一品光禄大夫,而在扬州盐业史上,只有乾隆时期的两淮总商江春有过此封号。

萧云浦晚年将盐号交给孙子与同乡等经营,自己则全身心与文人雅客一起品茶论古今,赏古玩字画。他喜欢收藏,是清末扬州知名的收藏大家,并曾在扬州建有一雅斋,用来存放藏品,把玩字画。

新华日报·交汇点记者 张晨

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版