交汇点讯 研制杀敌利器,他经历3次重伤和20余次手术,全身上下100多处伤痕,身体里残留着几十块弹片,左手4根手指被炸掉、右腿残疾、左眼几乎失明,曾在病床上昏迷了整整15天……“我要把自己完全交给党,听党的话。”他在自传《把一切献给党》里真情告白——他就是吴运铎,被誉为“中国的保尔·柯察金”,我国兵工事业开拓者。

在英雄奋斗过的淮安市金湖县金南镇,一座人民兵工展示馆巍然矗立;还有一所以英雄名字命名的学校,金湖吴运铎实验学校,将吴运铎的精神内核深植于日常教学,成为新一代汲取奋进力量的精神源泉。

土法制造枪榴弹,一战歼敌80人

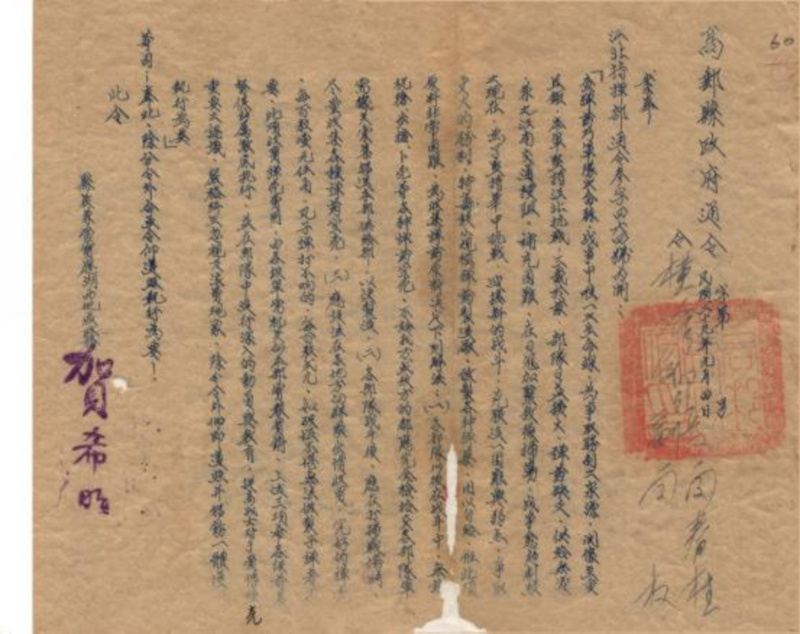

1940年9月,新四军江北指挥部发布了一纸《筹设小规模弹药制造厂通令》:“弹药乃军队之命脉,战事中唯一之生命线!”次年,25岁的吴运铎奉命带领7名技工,走进金沟区平安乡小朱庄(现金湖县金南镇福寿村),借用两间农舍,建成简陋却至关重要的“茅屋兵工厂”。

高邮县政府奉发新四军江北指挥部筹设小规模弹药制造厂通令

当时的生产条件近乎原始:把水井辘轳固定在支架上,吊起百余斤铁块就成了锻打枪体的“手摇汽锤”;石磨轴套上粗布传送带,变成“人推发动机”。没有图纸,吴运铎用门板当绘图板;茅屋无窗,便在东西墙掏洞借光。就是在这样的作坊里,设计出平射炮和枪榴弹。

1943年,六合桂子山战斗成为兵工厂的“验金石”。战士们凭借吴运铎研制的枪榴弹,精准打击日军,歼敌80余人,威震淮南。吴运铎从一篇仅300字的短文中获得灵感——通过调节枪膛压力来控制弹道,创新造出我军第一批枪榴弹。这款武器射程突破700米,不仅帮助新四军在1945年收复大量国土,还在解放战争中发挥了巨大作用。1946年7月20日六合县东王庙战斗中,我军地方武装两个营20分钟全歼国民党军精锐部队两个营,吴运铎研制的枪榴弹在战斗中大放异彩。

1944年的深秋,小朱庄兵工厂的芦苇棚内,17岁的学徒吕文章盯着师傅吴运铎血渍斑斑的绷带,颤抖着递过锉刀。彼时因日军封锁,造子弹的铜料断绝,吴运铎正尝试用陶土模具浇铸锡弹头。“失败37次算什么?咱们多流汗,前线少流血!”他的独眼紧盯着通红炉火,“我们绝不能被困难吓倒,我们的格言,是顽强战斗,用创造性的劳动克服困难。”

凭着这种坚韧不拔的意志,兵工厂的子弹年产量达到60万发,创造了战时工业奇迹。

只眼残手搞军工,要把一切献给党

在金南镇兵工展示馆,历史档案、实物陈列与情景再现相结合,展示吴运铎等兵工先驱无私奉献的奋斗事迹。

展示馆内,一双磨损严重的草鞋静静躺在展柜中。讲解员的声音低沉而有力:“它叫‘月月鞋’,战士们每月要穿破5双这样的鞋行军打仗。”玻璃的反光映照出对面墙上一幅黑白照片——1941年秋,芦苇掩映的高宝湖畔,两间简陋茅草棚前,左眼缠着绷带的吴运铎正指导工人操作自制机床。

吴运铎一生历经3次重伤,最凶险的一次就发生在小朱庄兵工厂雷汞提取现场。当时,他在修理炮弹,手工从雷管中提取雷汞,不幸遭遇爆炸。这次事故导致他左眼失明,左手4根手指被炸断,膝盖也严重受伤,昏迷15天后才苏醒。“我的左眼被炸瞎了,但我还有一只右眼;我的左手被炸伤了,但我还有一只右手,我要把我的一切献给党。”尚未完全康复,他便裹着绷带重返兵工岗位。

兵工展示馆的全息影像生动重现了茅屋兵工厂的场景。游客们可现场体验手摇汽锤锻打弹壳,在电子屏上细致拆解吴运铎设计的枪榴弹。这里,已成为金湖传承红色文化、弘扬革命精神的阵地。

在金南镇福寿村的田埂旁,一条深约两米的沟渠蜿蜒穿行于荷塘之间,这是1942年全村人为吴运铎挖掘的抗日沟,如今也已成为红色旅游路线上一处重要的“精神地标”。

“真正的兵工厂不在车间,而在人民心间。”1942年春,吴运铎在金湖养伤时写下这句话。1991年5月吴运铎病逝,他以毕生之力,践行了“把一切献给党”的坚定誓言。

当年钢火映照地,如今学子励志行

“假若有来生来世,我仍将选择中国共产党,永远跟党走。”吴运铎临终时坚定地表示。当硝烟散尽、英雄归去,金湖已经把英雄基因植入发展血脉,在文化传承、思想淬炼中践行“把一切献给党”的当代叙事。这片曾被兵工厂灯火映照的土地,闪耀着更为璀璨的光芒,“自强不息”的精神照亮了金湖大地。

走进吴运铎实验学校,校园内吴运铎塑像巍然矗立,紧锁的双眉下,嵌着一双深邃的眼眸,目光坚定,那只残缺的左手,曾拆卸过致命的雷管,如今却指向科创教室:吴运铎的兵工精神,激励着每一位运铎学子。

“运铎科创班”学生用3D打印技术复刻“手摇汽锤”模型,激光切割机雕出枪榴弹剖面图,VR游戏《茅屋兵工厂》运用吴运铎的“压力调节法”模拟制作枪榴弹过程……键盘敲击声与激光切割机的嘶鸣声,在这里交织成创新乐章。“兵工厂用火柴头解决雷汞短缺,就像我们用废旧手机主板制作机器人中枢。”2023届毕业生徐昊天在《雷管与芯片的对话》中写道,我们要学习吴运铎爷爷不怕困难、勇于探索的精神。

从茅草车间的简陋工具,到如今智慧讲台上的高科技教学设备,吴运铎实验学校每一面墙壁都会“说话”。校内吴运铎纪念馆里,在吕文章捐赠的锡弹头旁边,陈列着学生用3D打印的等比模型。课题《战时替代材料的现代应用》,正是从这颗变形的弹头开始的。如今,这里已成为青少年爱国主义教育的红色“打卡地”。

兵工文化长廊、运铎精神展厅……将兵工精神化为教书育人密码,在吴运铎实验学校,每一位教师都是传递兵工精神的火种,每一堂课都是锤炼少年意志的熔炉,引导学生将吴运铎的精神内化于心、外化于行。学校特别开设“吴运铎精神”课程,定期举办“运铎讲堂”,邀请老党员、退役军人讲述革命故事,让学生们近距离感受那段烽火连天的岁月,深刻理解“把一切献给党”的崇高信念。

“当年月产5万发子弹,如今年产百名创新种子。”校长朱丰慧说,近3年该校越来越多毕业生选择了军工相关专业继续奋斗。

总策划:谢晓军 双传学 顾雷鸣

总监制:秦海涛 高坡

总统筹:谢胜怀 冯海青 王晓映 杜雪艳 顾巍钟

统筹:蔡志明

文字:陈海霞

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版