判断一个展览有趣与否,观者并不一定需要所谓的专业背景。人们单凭直觉,往往就能做出比较准确的判断——当步入展厅,细细观摩并最终离开时,不妨问自己,是否感受到一种充实、清新,甚至美妙的东西?如果你承认确有这样的感知,我们就可以认为,效果达到,甚至超出了预期。

眼前这个展览似乎就具有这种效力。当它将长三角三省一市(沪苏浙皖)的民间工艺聚合在一起时,我们欣慰地发现,这不是生硬的凑合,而是某种可能性的显现。展览视角独特,呈现了上述四地民间工艺代表人物以及他们的学生,两代手艺人的作品。这既是师徒间的“对话”,也是各地手艺人相互间的“切磋”,是对民间工艺传承与发展现状的一次检视。

接下来,我们将立足于长三角的图底,去探讨苏州地区民间工艺的风貌。

一、长三角与苏州

“民间工艺”常常与“非物质文化遗产”一词,相伴而生,我甚至粗略地认为,从“物”的角度看,它们所指的几乎是同一类东西,只是侧重点有所不同——无论被称为什么,命运似乎已经注定:它们从农耕文明当中被剥离开来,被铺天盖地的工业产品所取代,与当下都市人的生活渐行渐远,这些是不争的事实。不妨回想一下,当年随处可见的,朴素结实的竹椅、木凳,如今都去了哪里?

民间工艺在长三角有着深厚根基,首先是因为这里气候湿润,物产丰饶,自然环境相对比较优越。在漫长的历史当中,这一大片区域逐渐形成了独特的风土人情与可持续的经济形态。显然这里的民间工艺,其材料、制作、装饰,无不与农耕文明有着深刻联系,前者服务于民众的生活,其中许多兼具美好的形式(几乎可与艺术等量齐观)。事实上,就沪苏浙皖四地的民间工艺而言,我们很难真正去概括它们的总体风格,当然的确彼此相互呼应,同时又保有各自的特点,折射出不同地区在文化、审美、信仰方面的差异。它们不仅保存了某些汉民族(主要是汉民族)的文化记忆,同时又隐隐蕴含着某些外来文化的因子。

位于太湖之滨的苏州,物阜民丰,这里的人们很早便懂得享受物质生活,而且也懂得享受造物之乐,这催生了活跃的经济,而经济的繁荣又反向地推动了这种生活方式。最终苏州人对于物质生活的细腻品味,注定将成为一种骄傲:至少自宋元以来,苏州凭借“苏作”“苏工”而享誉世界,苏作美学随之也名扬天下。然而世异时移,随着大量外来人口的涌入,随着内外交流的深化,这些都从根本上改变了古城的文化基因,那些在历史当中一步步形成的美学品味,渐渐松动开来。

二、变革与坚守

毫无疑问,这些被展示出来的民间工艺,对于大多数观众而言,它们所提供的首先是视觉经验,这使我们的眼睛最先得到了滋养和锻炼。

这就不得不提“气息”二字。

“气息”,不易体会,需要长时间地观摩、学习、实践。有经验的手艺人会明白,技巧上若“差之毫厘”“物”的气息就会“失之千里”。此次展示的苏州民间工艺作品,集中呈现了这种气息。展品包含十个门类,分别是:明式家具、仿古铜器、苏绣、苏州玉雕、桃花坞年画、折扇、檀香扇、核雕、苏州灯彩、御窑金砖。

面对新的时代,民间工艺的传承者们自然也要思考,面对手上的“活儿”,哪些需要变革,哪些需要坚守(这当然是老生常谈),各人的理解往往大相径庭。在“创新”二字被奉为圭臬的今天,有些人依然认为,创新要“从历史当中来”,他们将精力集中在对经典作品的吸收与借鉴上,一面不断汲取历史神韵,一面在方法、技巧、工艺上,不断贴近经典。于他们而言,传统从来都不是负担,而是创造的沃土。于他们而言,所谓创新,就意味着不断地选择、调试,直到“止于至善”。

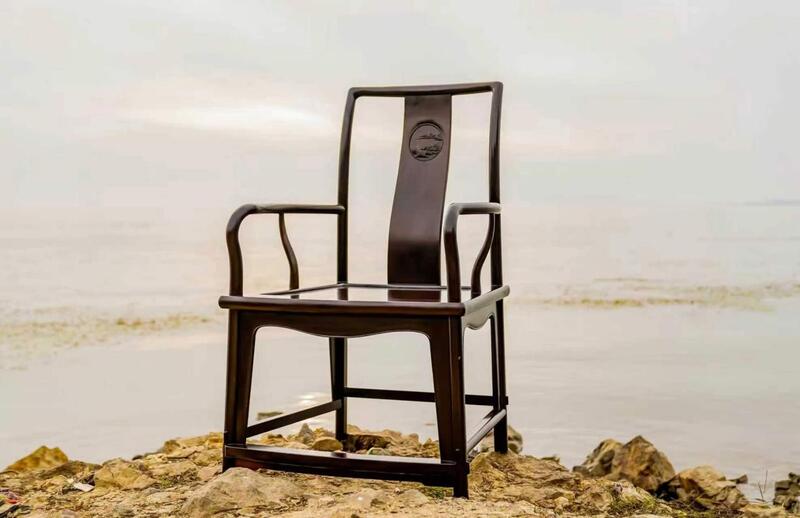

重要的是眼力。一个值得注意的现象是,中华造物传统当中所谓的“创新”,很多时候并不是显性的,而表现为一种相对稳定的,在某种风格体系中的“微调”。因此你会发现,许多师徒的作品初看似乎雷同,细品则有微小的差异,而这种差异性正是耐人寻味的地方。例如,非遗大师邢伟中与学生朱芳炜的檀香扇手艺,作品精美富丽,凿刻手法细致入微,他们将拉花、烫花手艺运用得十分娴熟,图像与图底的关系被精心地呈现出来,虽有某种古韵,却是真正属于这个时代的产品;再比如另一项手艺“仿古铜器”,由传承人陈巧生创制的“巧生炉”历来广受赞誉,其成就自然不必多说。而作为弟子的陈冠丞也承袭了老师的专注,前者在访谈中多次谈到心性安静的意义。因此我会自然地将陈氏铜炉的线条之美、皮壳之美,与创作者的心性状态联系在一起;除了檀香扇与铜炉,明式家具也是很好的案例,传承人许建平和学生史志晔精美朴厚的作品,将变化藏在不易察觉的细节之中——历史上的明式家具早已臻于完美,留给后来人腾挪的空间并不大,这正是变革的难度所在——师徒二人此次展出的官帽椅,一者色泽油黑、壮硕厚重;一者色如赤枣,端庄俊秀,椅面都微呈扇形,这是古典趣味与现代意识的微妙平衡。

正因为这份儿“讲究”,正因为对“活儿”的十分“在意”,所以工艺大师们对于“人”的要求往往也很严苛。如此一来,招收合适的弟子并不容易——有人随波逐流,可也有人宁缺毋滥——折扇大师王健的一句口头禅,道出了育才之难:“(折扇)十年才学个皮毛,没点痴劲儿早就跑了”,正是在一股痴劲儿的推动下,他们的手艺才达于极致。王建、蒋啸寅师徒制作的洒金扇面,散发出奢华之美,兼具富贵气与文人气。

三、传承振兴乡土

此次入选展览的专家们,无疑都是各个工艺品类当中的“领头羊”,其中有些是国家级大师和省级大师,有些是“山花奖”获得者(甚至多次获奖),他们在专业内的声誉是毋庸置疑的。不过即使是这样的专业资质,要想找到年轻的后继者也并非易事。要想进入这些行当,一个新人至少需要坐上十年冷板凳,这恐怕不是今天大多数年轻人所能做到的。

尽管推动传承十分不易,但民间工艺的未来仍然可以期待。近年来越来越多的人认识到,民间工艺和非物质文化遗产,不只是促进了经济发展,它们对于保存人文历史记忆也功不可没,它们之于整个社会文化系统的黏合力更是清晰可辨。因此,民间工艺也越来越受到政府层面的高度重视。2024年全国两会期间,苏州被赋予“走共同富裕的乡村振兴道路”的使命任务,为苏州的乡村振兴,为非遗和民间工艺的传承、保护,指明了方向。综合性的、全方位的、高水平的乡村振兴,成为人们持续关注的议题,在此进程中,民间工艺的复兴正是其中的关键一环。如今包括镇湖、光福、陆慕……在内的诸多乡镇,都在大力推动“农文旅融合”,其中总有民间工艺的身影。

以光福镇为例,核雕大师许忠英,作为正高级的“乡村振兴技艺师”和“江苏省乡土人才‘三带’名人”,一直致力于培养乡土核雕人才。她的学生许静健此次将《三国演义》故事雕刻在30颗细长的橄榄核上,其细腻的表达,人物与场景的巧妙融合,令人惊叹;再比如陆慕镇,御窑金砖传承人金梅泉已是当地此项工艺的第五代传人,他采用古法制成的金砖,厚重、坚实、细腻、均匀,扣之有声,这些厚重无言的“物”仍旧隐隐散发出跨越时空的魅力。而金梅泉的学生孙坚,则在金砖上刻画出明清绘画作品,将一种闲情逸致带入到沉默的金砖之中,为古老的产品附着上新的文化意义。正是在老一辈艺人的坚持和感召之下,许多年轻人跟了上来,民间工艺在艰难的局面下,正一步一步向前推进。

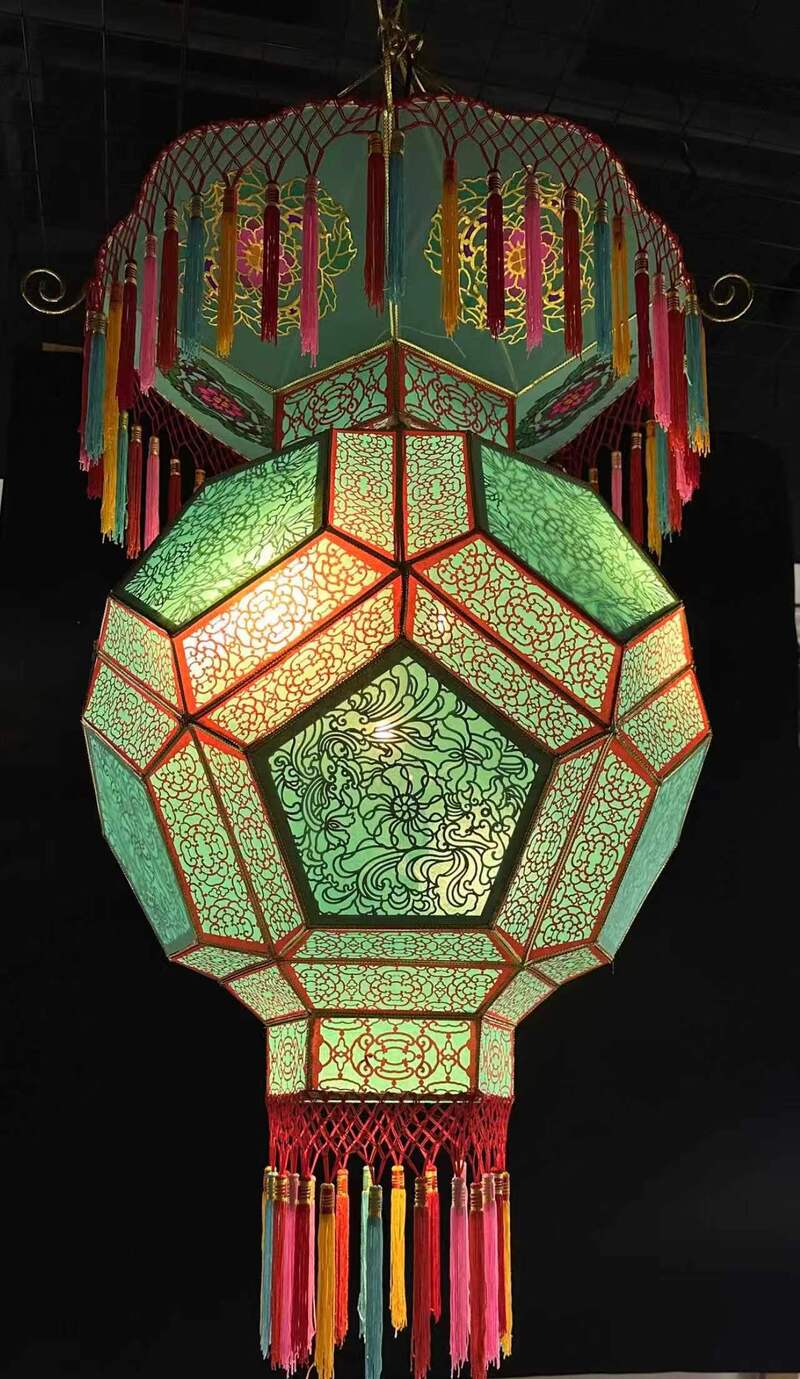

从长远来看,对民间工艺的活化,不能够脱离对整个社会文化生活的复兴,具体说来,某些工艺门类与古老习俗的联系是极为紧密的。我们可以说,这二者关乎系统问题,关乎共生关系。以桃花坞年画、灯彩为例,它们几乎总是和节庆联系在一起,一旦传统被人淡忘,那么附着在其上的工艺形式,也就随之失去生存的土壤。例如,作为桃花坞木版年画的国家级传承人叶宝芬,就指导学生张飞帆,积极复兴古代的桃花坞木刻技艺,并在此基础上不断尝试融入新的社会生活。从最终成果来看,既保存了桃花坞年画的艺术味道,同时又承载了当下生活的鲜润气息;让我们再以苏州灯彩大师汪筱文为例,这位年过八旬的老人仍然在为传统灯彩的复兴尽着全部努力,老人谈到这门相伴60年的手艺时,仍掩不住面孔中的兴奋,拳拳之心令人动容。好在后继有人,他的弟子柏梦淇深入了解、掌握了扎、糊、剪、绘等关键技艺,一同为这些年苏州古城灯会的举办奉献了力量与智慧。

四、创新的冲动

与过往有所不同的是,今天如果我们将民间工艺仅仅视作技术的集萃或手艺的极致,恐怕会有失偏颇(技术、手艺固然是重要的)。从当下视角看,我们对于民间工艺的认识正在悄然改变,如今看来,对民间工艺的创新冲动,不只是出于一种美学诉求,更是出于一种伦理诉求——换句话说,即便民间工艺不能够影响、干预人类文明的进程,创作者们也要认真思考,这些“无用之物”,是否能够以何种形式去回应这个时代正在发生的种种变化?——从这个意义上看,所谓的民间工艺,就进一步抛开了其实用性(而非放弃实用性),从而获得了某种自由。

我们注意到,某些民间工艺传承人进一步打开思路,将其它材质融入进来,这种跨界的努力为其作品内涵的延展提供了契机。当其它材质介入进来时,原先的“物”,在意蕴上就悄然产生了变化。此时的民间工艺不再只是把玩之物,而分明与当代思想产生了关联。例如玉雕大师蒋喜与徒弟蒋琳,就具有这种典型性,蒋喜的玉雕具有神秘的抽象意味,表面留有一层薄薄的皮壳,这与精心拼接而成的塑料锥体形成意味深长的组合关系。而蒋玲则是在当代的玉器形式之外,又增添了某些古玉的形式符号,这种巧妙借用造成了良好的审美效果;同样,在苏绣大师姚建萍、姚卓师徒那里,她们也进行了大胆的尝试。姚建萍作为苏绣国家级传承人,她以罗中立的《父亲》为蓝本,绣制的这件作品功力深厚、手法娴熟。而姚卓作品也可圈可点,其创作目的不在于展现复杂的技巧,而在于为观者的认知设置了“障碍”,她将蝶翅绣出,重叠、拼合到了画面一角,这或许是在表达某种生态之忧。正是在这里,显现出一名年轻创作者的社会文化立场。

五、结语

必须承认,这些作品背后的理念不尽相同。我以为,对于某些观者而言,它们或许并不都是令人愉悦的,其中一些甚至可能引发争议。

因次这是一次和而不同的表达,也是一场各美其美的盛会。它使作为观者的我,产生了不可遏制的念头:这些展品如此鲜活生动,我甚至觉得它们会呼吸,会在夜晚安静的展厅里相互致意——倘若仅仅将之视作无生命的“物”,我认为这是一种损失,它使你遗忘了事实:创造者,倘如不是付出了真情、真心,便绝无可能创造出这些美丽而具有人性光彩的物件。

记住,它们会呼吸。

面对不可预知的未来,我越来越相信,“物”是桥梁,是媒介,是解毒剂,人们将因为这些温暖、丰盈的物,最终走出现实与心灵的泥沼。

作者:周欣(苏州科技大学讲师)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版