长江水畔,南京滨江公园如一幅徐徐展开的水墨长卷,将千年中式美学的魂魄,悄然安放于都市的绿意之中。

这里,亭台水榭非孤立之景,黛瓦粉墙亦非无情之物,它们与花木流水相生共息,共同吟唱着东方园林的诗篇。

今天,带你一睹滨江公园的中式美学!

江苏园:水韵流转的苏式长歌

绿博园旅游区的江苏园,是一曲以水为韵、以绿为魂的苏式长歌。

它巧妙融汇了江苏各地的园林精髓,在移步换景间,奏响多重乐章。清幽庭院里,紫竹水院曲廊环抱,古柏苍劲成画;丝竹清音处,流水潺潺自成天籁。

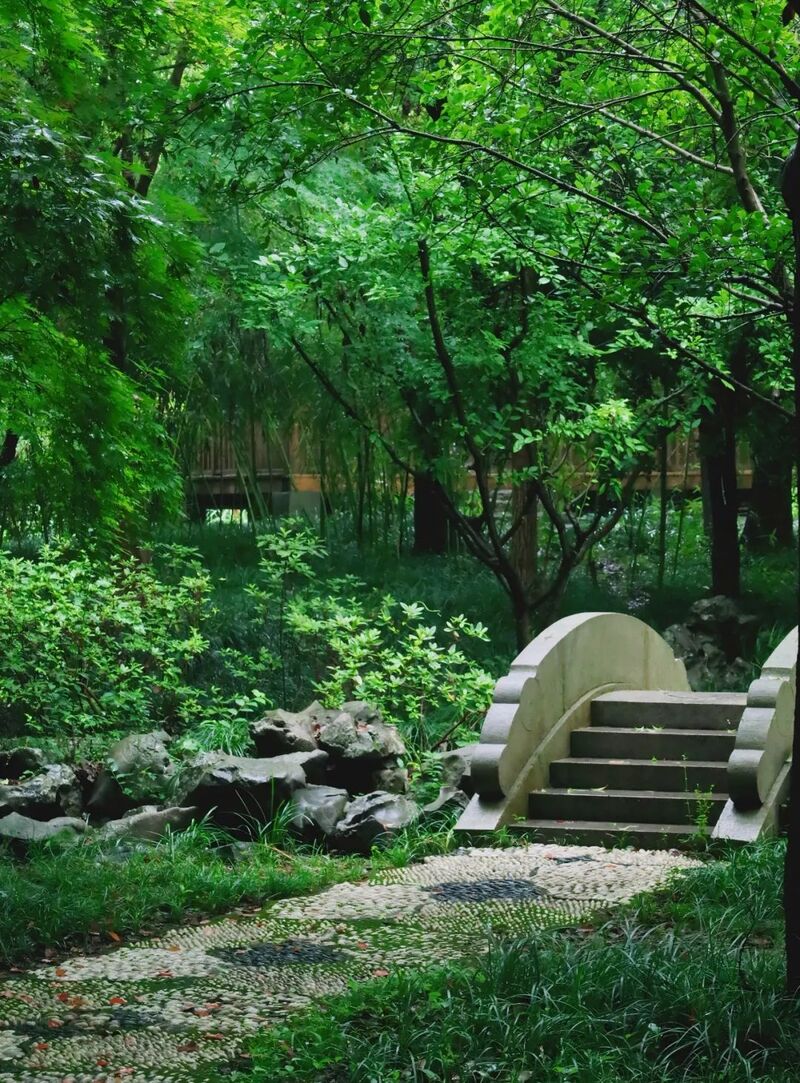

青砖卵石铺就时光小径,石刻长廊柱林如立体的诗画,水街蜿蜒,“小桥流水”贯穿始终,游走其间,真是“人在园中走,疑在水中游”。

姑苏园:咫尺乾坤里的江南梦

步入姑苏园,恍若一脚踏入苏杭的梦里水乡。这方精巧天地,是苏州园林“咫尺之内再造乾坤”的绝妙注脚。

一池碧水是园子的眼眸,倒映着玲珑亭榭、曲折游廊与小桥倩影。粉墙为纸,黛瓦作墨,勾勒出“小桥、流水、人家”的温婉风骨。

竹影摇曳,芭蕉承露,清风徐来,仿佛能听见细雨敲打蕉叶的清音。园周林木葱茏,自成天然屏障,将尘嚣隔绝,只留一园含蓄、温雅与生态的和谐,恰似一首无声的江南小令,在心间低徊。

和园:徽州古韵的时光切片

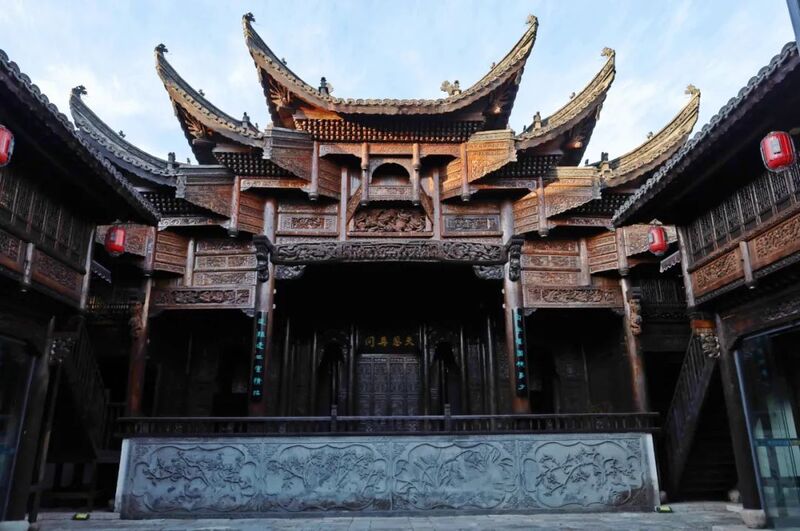

南京眼旅游区的和园,是一段凝固的时光,一曲凝固的徽州赞歌。

这座由江西婺源迁建而来的何氏祠堂,始建于200多年前。走近它,首先震撼于祠门的气派:五凤楼式门楼展翅欲飞,寄寓人才辈出;繁复的如意斗拱形如“喜鹊窝”,巧夺天工。冬瓜梁上,《九世同堂》《九狮拜象》的木雕栩栩如生,讲述着家族和睦与万象更新的祈愿。

穿过悬挂家风家训的仪门,享堂回廊记录着明代贤相何如宠的往事。最夺目的,当数那宏大的双面戏台——鸳鸯戏台,曾上演一戏双面的《牡丹亭》传奇。

和园的木雕堪称艺术宝库,梁枋、梁托、藻井等处,《郭子仪拜寿》《携子上朝》等故事雕刻惟妙惟肖,赋予建筑深厚的文化灵魂。

和园是徽州建筑艺术与宗祠文化的珍贵遗存,在滨江畔诉说着历史的厚重与匠心的永恒。

石雕园:方寸天地间的石上史诗

循南京眼江岸而行,石雕园静立,这里是一部镌刻在石头上的徽州春秋。

数百件石雕,自婺源等地汇聚于此。从宏大的碑额石兽到精巧的花窗柱础,每一道刻痕都是匠人精神的烙印,将神话、历史、祥瑞与自然之美,永恒凝固于石头之上,赋予其灼热的生命温度。

滨江公园的中式美学,在昼夜交替中更显深邃。它们并非陈列的展品,而是融入江风绿意、浸润城市呼吸的活态文化。在这里,飞檐挑着晚霞,石刻沐着月光,滨江公园的中式美学,正于无声处流淌不息。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版