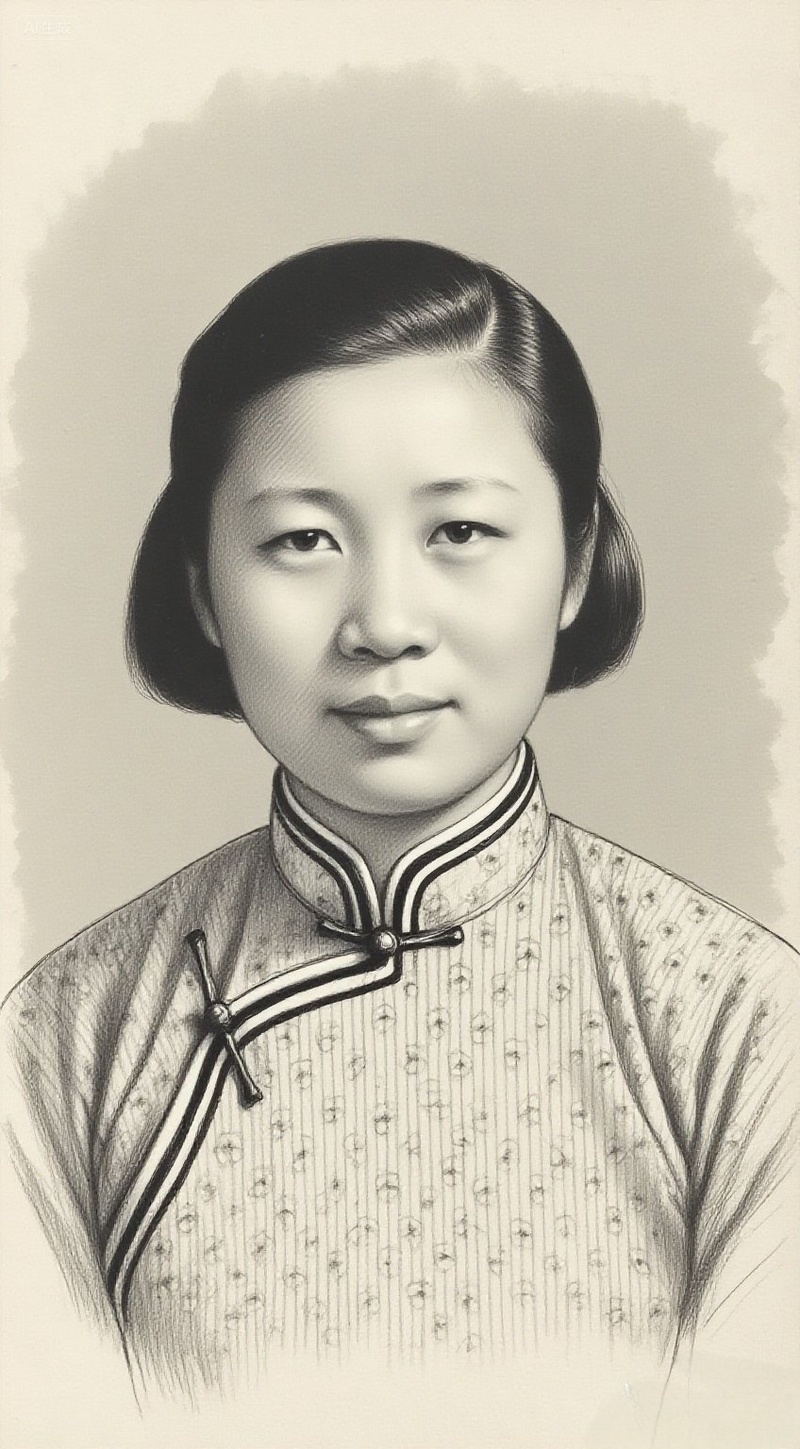

交汇点讯 “这是我第一次见到妈妈长什么样子!”8月27日,84岁的陶和寿端详着手机里新收到的一幅画像,哽咽着说。

他的妈妈叫朱维珍。1906年生于句容朱巷村的朱维珍,读过私塾,不愿裹脚,是村里少有的“大脚女人”。1939年秋,受党组织委托,朱维珍来到新四军江宁湖熟情报站站长陶家齐身边,照料其生活起居。在共同的工作、生活中,两人渐生情愫,结成伴侣。当时,新四军在赤山一带还未站稳脚跟,陶家齐举家参加抗日队伍。新四军二支队的战士们经常出入陶家,朱维珍都热情接待,还把不少负伤的战士安置在家里照顾。

1943年秋,陶家齐夫妇被日寇抓捕后,历经69天的酷刑后,仍坚贞不屈,最终一起慷慨赴死。是年,朱维珍仅37岁。

“父亲生前还拍过一张半身照,而母亲一张相片都没有!”80多年来,从没见过母亲的陶和寿,做梦都想见一见母亲。“能否帮我圆一个梦呢?”陶和寿找到江宁青年画家叶文骏。

他手上的参照物就是一张他姐姐中年时的照片,“见过我母亲的老人都说,姐姐长得跟她很像!”不是本人照片,也不是一个年代的人,怎么才能画好呢?接到“订单”时,叶文骏正在福建出差,手边没有专业绘画工具,于是他下了火车直奔市场,买来铅笔和A4纸,连夜打底稿。

他反复琢磨如何从一张照片里,逆推出朱维珍牺牲时的面貌,比如,颧骨弧度如何体现中青年女性的柔美,法令纹的走向怎样贴合当年妇女的辛苦劳作等。“骨骼结构、肌肉走向,甚至时代印记的变化,没有过硬的人物画专业技能和丰富的经验积淀,是很难画好的!”叶文骏告诉记者。

即便如此,叶文骏还是前前后后画了八稿,熬了数个通宵。对神态、发型、眼神一次次调整。“我还特意去考证了上世纪三四十年代句容地区普通妇女的服饰细节,包括衣料花纹、发髻样式,甚至耳环的形制,努力让人物符合当年的生活实感,一丝一毫马虎不得。”叶文骏说,自己画的已经不只是一张画像了,这既是对英雄的尊重,也是对烈属的交代。

交稿时,叶文骏一口气把八个版本的画像,都发给陶和寿辨认。当陶家人和一位见过朱维珍的老人,都相中了“第二版”——“当反馈回来都说这张最像”的那一刻,叶文骏长松了一口气:“这是一份迟到了80多年的团圆!”

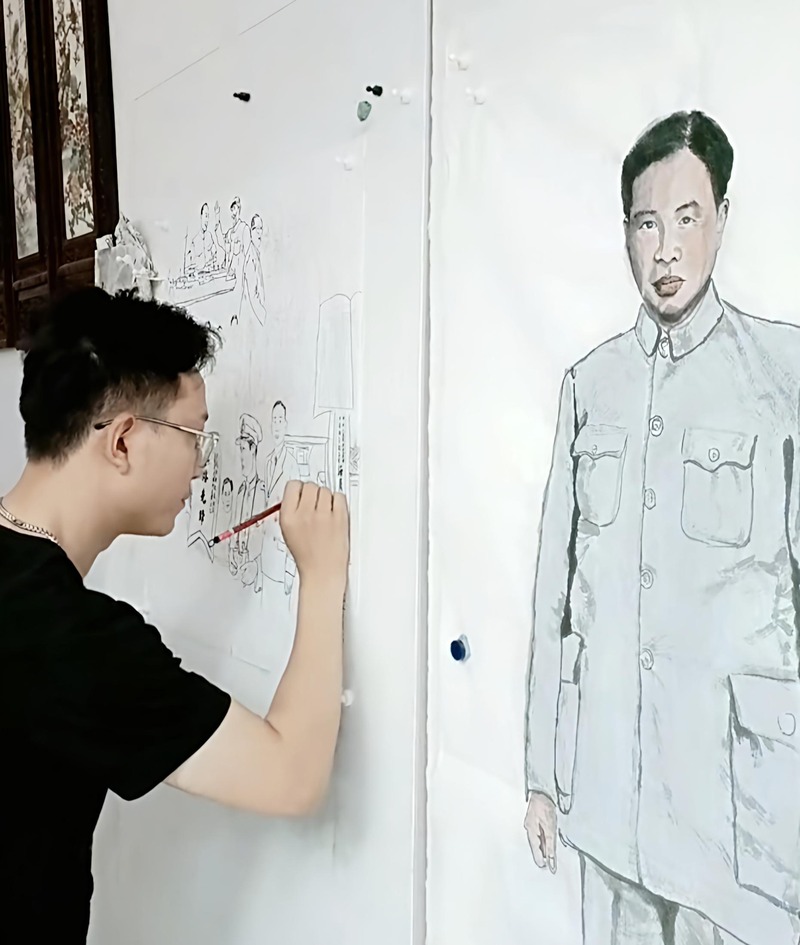

“为什么会是我?是因为之前我也为陶家齐烈士画过像,家属比较满意!”叶文骏告诉记者,中国画讲究“气韵生动”,但补全历史人物更需“考据严谨”,陶家齐烈士生前仅有一张证件照。为了画好烈士全身像,他专门收集了300余张民国时期的服装照片,翻阅大量历史文献,甚至对当时江宁地区乡绅的着装习惯,细“抠”每一处细节,长衫材质、襟袖样式、布鞋款式……逐一考证。他还多次跑江宁、句容实地考察,走访当地老人。

不仅是陶家齐夫妇,这些年里,叶文骏为不少英烈画过像。他告诉记者,不少烈士为革命牺牲了一切,却连一张清晰影像都没留下来。作为一名水墨人物画家,他有责任用画笔为历史补白、为生者圆梦,让英烈们重新“站”在后人面前。为英雄画像,让思念发光。

眼下,为烈士画像的团队也不少。叶文骏也希望,大家笔下的烈士不仅形似更要神似,能真实体现不同年代革命者的气质与精神。“每一笔落下去,都要有依据,都要对得起历史。”

新华日报·交汇点记者 聂伟

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版