好像总有很多事在夏天开始,又在夏天结束。八月,是炙热的尾巴,也是剩下的盛夏。如果想要在夏秋之交,找个地方安放一下心情?那就去看看荷花吧。

荷花,别称莲、菡萏、芙蕖、芙蓉等,集观赏、食用、药用及文化象征于一体,被誉为“花中君子”,是中国十大名花之一。从古至今,人们对于荷都有着特殊的情感。荷花也尤其受文人的喜爱,他们围绕荷创造了诸多经典意象,既寄寓品格追求,也暗藏生活感悟,使其成为诗词歌赋中动人的文化符号。

荷花这一意象的文学源头可溯至《诗经》。《诗经》中“山有扶苏,隰有荷华”“彼泽之陂,有蒲与荷”,用池塘边的荷花起兴,描绘青年男女的爱慕之情,自此开启了荷花与情爱相连的文学传统。荷花意象的精神升华始于屈原,《离骚》中“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,赋予了荷花全新的意义,荷花化身为高洁品格的象征,从自然景物升华为了精神的符号。

随着时代变迁,人们对荷花的欣赏,渐渐从实用转向了纯粹的审美。六朝山水诗兴起后,“荷”经常作为纯自然景物出现在记游诗中。谢灵运赞叹“芙蓉始发池,未厌青春好”,谢朓捕捉到“鱼戏新荷动,鸟散馀花落”的灵动瞬间,周邦彦以“水面清圆,一一风荷举”描绘出荷叶随风轻摇、舒展的姿态。就这样,一代又一代文人不断地书写,让荷花承载的文化内涵不断丰富。

在悠久的咏荷文学传统里,李清照笔下的荷花具有独特的情感深度。她的荷花词中既承袭了前人赋予的情爱象征与高洁品格,又结合自身细腻经历,给荷花意象注入了鲜明的个人印记。

李清照出生于济南章丘的书香世家,她的父亲李格非是苏轼弟子,官至礼部员外郎,生母王氏是宰相王珪的女儿。李清照生母去世后,父亲续弦又娶,继母是北宋著名诗人王拱辰的孙女。在这样的家庭环境熏陶下,不仅让她自幼饱览群书、展露诗才,更培养了她对自然与情感的细腻感知。

“水光山色与人亲,说不尽、无穷好”。对于心思细腻、情感丰富的李清照而言,自然不仅是风景,更是灵魂的知己与情感的寄托。在她的词中,海棠、梅花、桂花、桃花、梨花、荷花、菊花、木樨花……各种各样的花木都是她表达喜怒哀乐的对象。

在心无挂念的少女时代,李清照天真烂漫,无忧无虑。莲子成熟的季节,她常泛舟湖上,尽兴游玩。在《如梦令·常记溪亭日暮》中,她以明快灵动的笔触勾勒出与荷花的初遇。

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

夏日午后的溪亭湖畔,莲叶铺展、荷花摇曳,清风裹挟着荷香,与笑语一同在湖面荡漾。不知不觉间日暮西沉,但少女依然沉醉于眼前美景。由于满心的欢喜,竟然忘记来时的路,小船不知不觉漂入了藕花深处。等察觉到了迷路,急着划船寻路,一时间划船声加上说话声太过喧闹,惊起满滩鸥鹭。这意外的小插曲,又引起一阵欢声笑语。这份“兴尽”与“沉醉”,是美酒与景致共酿的酣畅,也是记忆中最欢快时光。

随着年纪渐长,心慢慢沉静下来。随之而来的,是种种纷繁微妙的心思,有甜蜜的喜悦,也有莫名的怅惘。李清照十八岁嫁给了太学生赵明诚,两人志趣相投,十分恩爱。婚后随着赵明诚的出仕,夫妻暂离。伊世珍《琅嬛记》里记载:“易安结褵未久,明诚即负笈远游。易安殊不忍别,觅锦帕书《一剪梅》词以送之。”离别的愁绪难以排遣,李清照将相思写入词中:

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

旧地重游,盛夏的繁盛早已过去。池塘里荷叶渐枯,荷花凋零,只剩“红藕香残”的萧瑟。同样是藕花与兰舟,可心情却大不相同。少女时的“误入”是无心的欢喜,此时的“独上”则是有意的寻踪,寻的既是旧日风景,也是远方的人。她始终相信:纵使相隔千里,“一种相思,两处闲愁”的默契,能让两颗心紧紧相依。

残荷的意境,总能牵出最深沉的情愫。《红楼梦》第四十回中,黛玉偏爱李商隐的“留得残荷听雨声”,正是懂得残荷里藏着岁月的沉淀。李清照的“红藕香残”也是如此。比起盛夏满塘碧绿荷叶、映日红荷的热闹壮观,残荷的萧瑟更能映照内心深处的情感,让离别与思念有了具象的寄托。

李清照笔下的荷,有少女的欢畅,也有离人的怅惘,承载着她生命不同阶段的色彩。立秋已过,如果要告别夏天,记录一夏的清凉与热烈,不如看看李清照笔下的荷花,去感受她赋予荷花的独特灵魂。

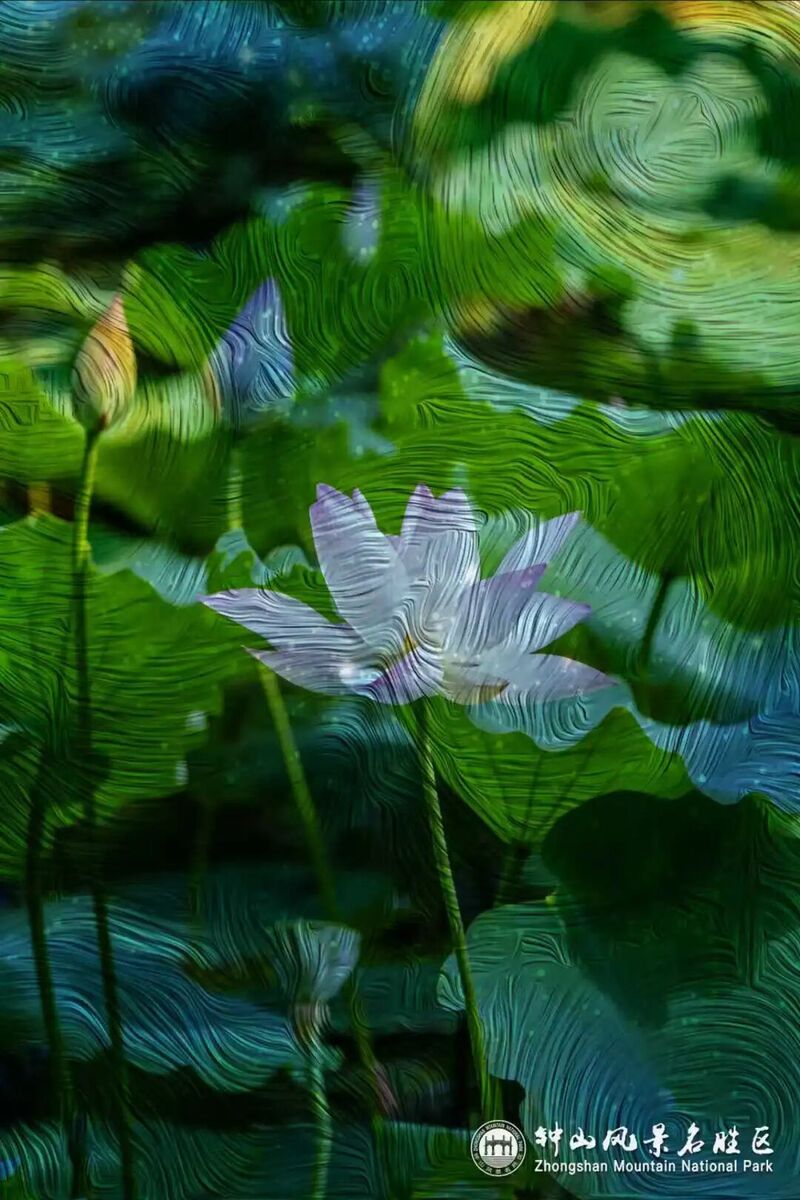

此刻,燕雀湖、琵琶湖一带,风过仍有荷香。有的荷花正在开放,有的花瓣已敛去艳色。一些早开的荷花开始凋谢,花瓣飘落水中,露出饱满的莲蓬,在风里轻轻摇晃。

八月,是热烈的收尾,也是温柔的开端。快来抓住夏天的尾巴,感受荷花最后的芬芳~

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版