编者按

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,作为抗战烽火的重要阵地,连云港这片热土曾有多支重要的抗日力量在这里交汇,无数抗战英雄的英名在这里镌刻。新华日报社连云港分社联合连云港市退役军人事务局、赣榆区史志办等单位,一起发动连云港全体市民,从身边的红色故事、纪念设施、抗战物件入手,讲述抗日记忆。让我们根据您提供的线索,用笔和镜头,一起去挖掘、整理、记取,一起去读取中华民族历史中悲壮的一页,以缅怀革命先烈、赓续红色血脉、传承红色基因。

在古老的前沭河畔、沭阳城东南郊,沭阳烈士陵园静卧于苍松翠柏之间。园内草木葱茏,幽深肃穆,仿佛时光在此驻足。烈士纪念碑西亭中,四块石碑默然矗立,其中一方青石上,“光射锦屏”四个大字笔力遒劲、气势凛然——这是属于抗日烈士宋耀南的生命印记。80 余年风雨侵蚀,石碑未改其质;岁月无声流淌,英雄风骨永存。这方石碑,不仅镌刻着一位团长的铁血丹心,更承载着后辈跨越时空的敬仰与追思。

从进步青年到抗日先锋,以信仰点燃救亡星火

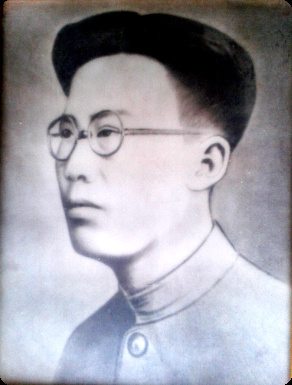

宋耀南,又名宋光壁,1913年出生于今新沂市高流镇磐石庄一个普通家庭。学生时代的他,就读于板浦乡村师范,在新文化、新思想的熏陶下,早早立下“追求民主、立志报国”的志向。

1937年,抗日战争全面爆发,山河破碎的惨状让宋耀南再也无法安坐书斋。1938年10月,他毅然与同乡王通吾、高鹤年等同志结伴,奔赴山东沂水岸堤,参加八路军举办的救国青年干部训练班。在训练班中,他系统学习革命理论与抗日游击战术,心中的救亡蓝图愈发清晰,加入中国共产党的信念也愈发坚定。

同年年底,带着训练班的所学所思,宋耀南回到家乡。他走村串户,用通俗易懂的语言向乡亲们宣讲抗日道理,“国家兴亡,匹夫有责”的呐喊,在磐石庄乃至周边村落激起阵阵回响。1939 年春,经组织批准,宋耀南正式加入中国共产党,成为高流一带最早的共产党员之一,从此踏上以信仰为炬、以行动为刃的革命道路。

不久后,党组织派钱天素同志到磐石庄建立党支部,宋耀南毫不犹豫地将自己的家作为支部活动阵地。随着沭阳3区区委成立,宋耀南被任命为区委书记,肩上的担子更重了。为凝聚更多抗日力量,他牵头筹建“抗日青年救国团”,以这个群众性进步团体为依托,公开号召群众“有钱出钱、有枪出枪,组织起来、保卫家乡”。很快,一支十几条枪的“抗日青救大队”组建起来,到1939年底,队伍已发展到 50 余条枪,宋耀南与王通吾、宋光彩共同扛起了领导责任,成为当地抗日武装的核心力量。

从地方干部到铁血团长,以智慧筑牢抗敌防线

抗日烽火中,武装力量的整合与壮大,是抗击日寇的关键。当时,中共东海县委在竹墩一带组建的抗日武装“云台大队”,为寻求更大发展,从陇海路北转移至路南磐石庄,与汪谦任队长的宿北大队、宋耀南领导的青救大队合编,仍称“云台大队”。钱沛三(钱霖)任大队长,刘锡九任政委,汪谦任副大队长,宋耀南则担任政治处主任。

1940年3月,云台大队在山东郯城县巡会一带改编为南进支队第9大队,后又编入南进支队3团。组织考虑到地方抗日工作的需要,决定让宋耀南回到地方,继续深耕基层。他毫无怨言,奉命参与东海县抗日民主政权的筹建工作。同年11月,东海县抗日民主政府与东海县委同时成立,宋耀南任县委委员、县政府秘书,在政权建设、群众动员、后勤保障等方面倾注大量心血,为东海县的抗日斗争奠定了坚实的群众基础与政权基础。

1941年6月,东海县大队正式建立,宋耀南任政委,曹通三任大队长。这是一支由当地群众子弟组成的队伍,宋耀南既当“政委”又当“指导员”,带领县大队配合地方主力打开金塘,吓开马场,使伪顽势力闻风丧胆。

1942年,为适应淮海区抗日斗争形势,淮海区党委决定将东海、宿北、沭阳三县县大队整编为淮海军分区3支队,其中东海县大队编为3支队7团,宋耀南被任命为团长,李登荣任政委。从地方干部到团级指挥员,身份的转变意味着更大的责任,而宋耀南用行动证明,他不仅能发动群众,更能带领战士们在战场上冲锋陷阵。

1942年,淮海区党委决定把东海、宿北、沭阳3县县大队整编为淮海军分区3支队。东海县大队编为3支队7团,宋耀南任团长,李登荣任政委。

“桑墟臭狗阵”的智慧与唏嘘,以生命践行抗日誓言

1943年7月,抗日武装开展反扫荡,发起夏季攻势,宋耀南奉命率领 7 团围攻沭赣线上的重要据点——桑墟据点。

这座据点是伪军精心打造的“硬骨头”:内驻伪军1个大队,兵力超1000人,配备精良武器;据点外围深挖壕沟、高筑堡垒,还架设了层层铁丝网,工事坚固,易守难攻。面对强敌,硬拼绝非上策,宋耀南与团部干部反复研究后,决定采取“围困战术”,用智慧拖垮敌人。

战斗打响后,7 团首先对据点实施严密的武力封锁,切断敌人与外界的所有联系——粮食运不进、水源被控制、消息传不出,据点里的伪军很快陷入困境。但宋耀南知道,仅靠封锁还不够,必须用更“特殊”的办法加速敌人的溃败。当时正值盛夏,天气炎热,他想到一个“土办法”:组织战士和群众收集死猫、烂狗,分批扔到据点的圩沟与铁丝网附近。

几天后,圩沟里的动物尸体开始腐烂,腐臭气味弥漫整个据点,绿蝇成群飞舞,蛆虫在污水中蠕动。伪军们被熏得头晕脑胀,即便在酷暑天也只能紧闭门窗,吃饭时更是阵阵作呕。更严重的是,腐烂尸体引发疫病,据点内的伪军接二连三病倒、病死,士气一落千丈。

就这样,7团坚持围困29天。期间,日伪军曾多次试图增援,但都被7团击溃。眼看据点内弹尽粮绝、疫病蔓延,又盼不到援兵,伪军最终不得不放弃据点,仓皇溃逃。“桑墟臭狗阵”这一充满智慧的战术,也成为当时淮海区抗日斗争中的一段佳话,被群众津津乐道。

然而,胜利的喜悦尚未完全弥漫,意外却突然降临——在伪军溃逃的混乱中,一颗冷枪子弹击中了正在前线指挥的宋耀南。尽管战士们紧急将他送往后方医治,但因伤势过重,这位年仅30岁的铁血团长,最终还是永远离开了他热爱的土地、并肩作战的战友,以及未竟的抗日事业。7团的干部战士们得知消息后,无不悲痛万分,许多人泪流满面——他们失去的,不仅是一位指挥有方的团长,更是一位亲如兄长的战友。

1944年7月,在纪念抗日战争爆发7周年之际,东海县委、县政府召开追悼抗日烈士大会,为宋耀南等为国捐躯的烈士立碑。

从进步青年到抗日先锋,从地方干部到铁血团长,宋耀南的一生虽短暂,却如流星般璀璨,将“光射锦屏”的精神永远镌刻在连云港的红色记忆中,也镌刻在中华民族伟大复兴的征程上。

新华日报·交汇点记者 赵芳

通讯员 祝庆

素材来源 《铭记——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年(第三十辑)》

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版