说起非遗融入生活,你会想到什么?是旅游景点里随处可见的“非遗”标签?还是大街小巷打着“非遗”旗号经营的网红餐馆?或是一场以非遗为主题的体验活动?

在新时代背景下,我们到底该如何保护与发展非遗技艺和它背后深刻的文化内涵?

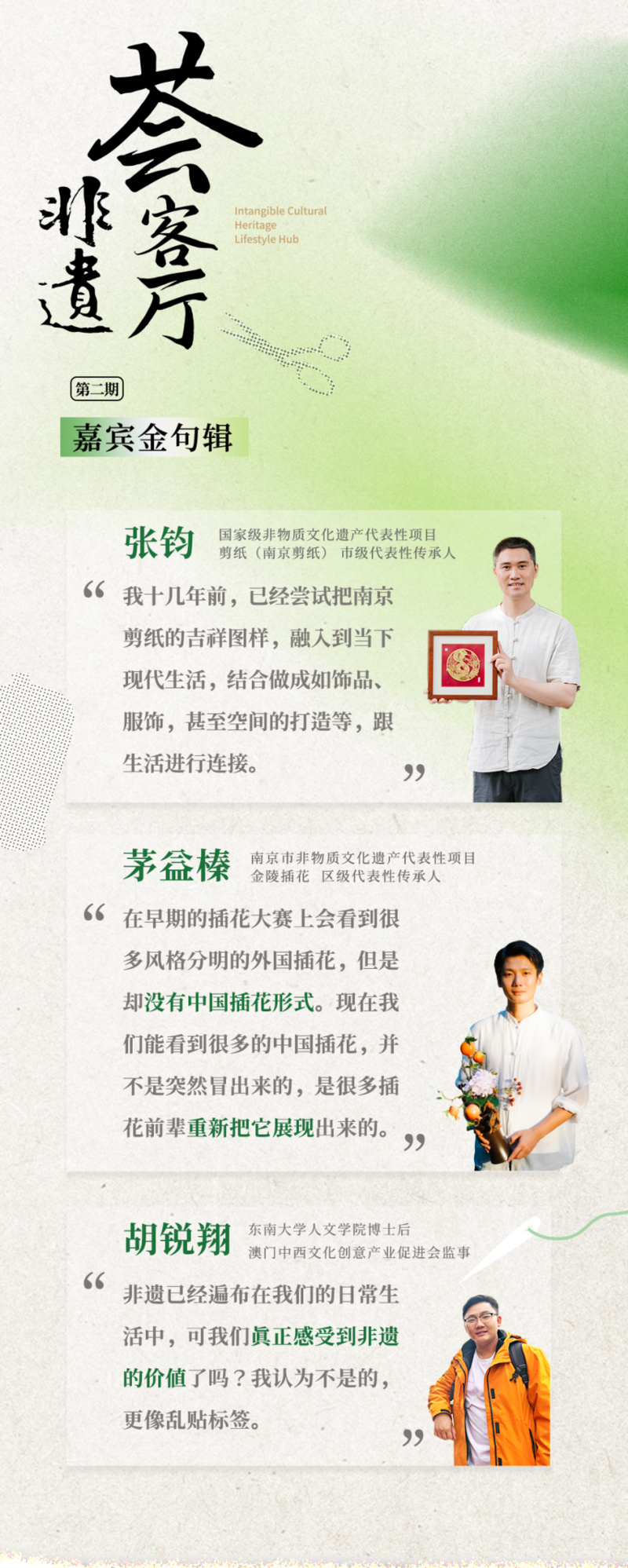

28日下午,非遗“荟”客厅第二期在星巴克臻选颐和路非遗概念店圆满落幕,本次活动还与鼓楼区文化人才主题沙龙进行了梦幻联动。一群学术大咖和非遗代表性传承人进行了一场有意思且干货满满的交流分享,为江苏的非遗双创贡献智慧火花。围绕非遗如何实现从“技艺存续”到“价值再生”这一核心议题大家都碰撞出了哪些有趣的观点?跟着小编一起来看看!

张钧 南京剪纸市级传承人

“小时候看的动画《葫芦娃》其实就是剪纸,在以前其实就有很多非遗和流行结合的方法了,只不过当时我们没有去发掘。我觉得非遗的市场非常大,是需要传承人有一份匠心在的,现在的企业、专家教授,也需要给更多的年轻传承人产生多重赋能。”

“80”后的张钧是“金陵神剪张”的第五代传人,但2003年大学刚毕业的他并没有选择接过父亲的剪刀,成为一名南京剪纸传承人,而是踏入媒体行业,一干就是四五年。

后来随着南京剪纸的影响力日益扩大,张钧也在家族氛围的影响下,回到父亲张方林的身边,开始了对南京剪纸的传承和保护。

张钧多年来致力于剪纸纹样的收集和保护,“你们在很多旅游景点看到的剪纸纹样其实都是现代的,也不是南京剪纸。”在他看来,传承不仅是将技艺学好,更要挖掘历史价值和文化价值,再去做创新。

于是,他陆续将南京剪纸中的几百个纹样成功申请了版权,并在此基础上与南京卫岗、网易《倩女幽魂》《逆水寒》以及腾讯《使命召唤》等多个品牌及游戏进行了合作,让更多年轻人了解到南京剪纸的魅力。

茅益榛 金陵插花区级传承人

“很多年轻人没有办法静下心来去慢慢体会学非遗这件事情,所以很多时候是没有下一代传承人去接力的,以至于很多非遗成了博物馆里的一种‘标本’。”

作为金陵插花的传承人,茅益榛是个年轻的90后,和大多数90后一样,他也有着自己的个性和想法。2019年,辞去高薪的景观设计工作,茅益榛从上海回到南京,重拾金陵插花技艺。

几年的学习和传承,也让他发现了这项非遗技艺发展之路上的“困境”:大众对于传统插花只是一个装饰的误解、缺少有耐心想坚持的传承人、金陵插花如何被更多人看得到、感受得到……这些问题都成为他在传承的过程中求解的命题。

他认为要实现“破局”,就要先做好技艺固本,在此基础上让插花不只是空间的装饰,更要表达出插花者想表达的内容,比起一盆美丽的鲜花,茅益榛更注重沉浸式的“心流”体验。

对于茅益榛来说,体验课程也好,雅集也罢,金陵插花要在发展过程中不断尝试打破边界,与场馆、线上的平台、合作的艺术家以及每一位爱好者积极联动,形成“共同生长、相互滋养的生态循环”,让非遗融入生活,融入场景,最终达到文化层面的“再生”。

胡锐翔 东南大学博士后

“非遗其实就是我们认同和传承的一个生活实践。比如说春节,我们很难说谁是春节的代表性传承人,但我们都在认同它。所以说,当我们每一个人不断并且主动和非遗发生联系,那么它自然而然就会传承下来。”

对于非遗植入地方生活,学者胡锐翔以国家级非物质文化遗产代表性项目凉茶为例提出了自己的想法。

胡锐翔长期深耕民俗经济与社区发展、文化传播与认同相关领域。基于对凉茶的深度研究,他走访了澳门数百家凉茶店,撰写完成学术论文,为非遗保护与文化传播的可持续发展提供了兼具人文与理论的范式。

如今凉茶的足迹遍布全球,以广东凉茶文化最为兴盛著名。胡锐翔认为这与像加多宝这样的凉茶企业大力推广有一定的关系。另一方面,也与它嵌入到广东当地日常生活密不可分。

在他看来,凉茶这项非遗除了药用和饮用的价值之外,更重要的是在文化、空间、社群等方面真正融入了人们的日常生活,当它(凉茶铺)成为了当地人不可离开的空间和重要的节点。

从历史的角度来看,在70年代之前,人们无法像现在一样通过通讯设备联络,所以在中国澳门凉茶铺成为了当地人集体活动的集散地。由此发展成了一个大型的活动空间,凉茶铺可以是餐券的发放地、招生报名登记处,甚至情侣约会的地点。

凉茶不再仅仅是一项非遗,更是实现社会资源、人际关系、生活节奏协调的“调和剂”,当它融入生活,让人获得归属感,不再悬浮于这个社会。这便是普通大众与非遗相遇的另一种方式。

本期「非遗“荟”客厅」现场,还有多位大咖表达了自己对于非遗保护与发展的独到见解。

东南大学中华民族视觉形象研究基地(国家级智库平台)教授,东南大学人文学院教授、博士研究生导师 季中扬:“我们每个人都有权利来分享非遗,都有义务来保护非遗。”

他认为,非遗最重要的就是它的实践过程。何为实践?其实就是非遗在生活中的高度融入。一把剪刀、一张纸将人与人之间的交流,通过镂空的艺术表达出来,路边随手折过的一枝枯了的花,甚至一边和别人聊着天一边喝着的凉茶。非遗不只是一项技艺、一门艺术,而是随时随地可以进行的文化行为。

南京市民俗博物馆副馆长 刘媛之:“我们与非遗其实不是双向奔赴,而是一个多向 奔赴。”

刘馆长以推荐86岁的韩玉如奶奶,将端午彩粽制作技艺申报为南京市级非遗代表性项目为例,表达了非遗在传承和发展的过程中,需要多方合作发力共同推进。在她看来,无论是传承人自己的创新、媒体平台的宣传,专家学者的研究……都是希望年轻人甚至小朋友在日常中接触到非遗,从而提升全民的审美素养。

南京农业大学人文与社会发展学院副教授、硕士生导师 张娜:“我们现在的年轻传承人真的是非常有先锋意识,他们可以预料到很多事情,这也反映出我们现在的非遗传承确实需要更多的新鲜血液。”

她认为张钧将南京剪纸的纹样申请版权,其实是更好地推动民间艺术变成一种现代设计资源的方式。非遗通过不同的形式不断融入生活中,就像当下流行的中医药奶茶一样,也是有现代创造性的非遗表达,非遗正构建我们的衣食住行。

的确,像张钧、茅益榛等年轻一代非遗代表性传承人声音在变大,也给更多的传承人带来了新启发。

戏剧脸谱第四代传人颜欣怡坚信传统技艺的传承要互相学习,要用“守正创新”的方法“两条腿”走路。这是一个台阶,也是一个门槛,任何技艺传承的开端,都是让人对它产生兴趣,才能继续深入。

除此之外,南京市鼓楼区湖南路街道主任陈贯源表示,当下更能吸引年轻人、消费者和居民的更多的是有故事、有历史、有文化和有互动性的,可以提升美学感知和情绪价值的内容,未来湖南路也将在此方向上继续努力。

鼓楼区文化创意产业协会秘书长张国华认为,无论是空间、平台还是产业协会,更多的是要产生出新的价值,让非遗技艺和年轻传承人们通过这些渠道找到更好的发展和定位。

正因为各行各业对于非遗所做出的努力,才能让非遗不只是“被保护的文化遗产”,更是“融入生活的日常”。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版