编者按

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,作为抗战烽火的重要阵地,连云港这片热土曾有多支重要的抗日力量在这里交汇,无数抗战英雄的英名在这里镌刻。新华日报社连云港分社联合连云港市退役军人事务局、赣榆区史志办等单位,一起发动连云港全体市民,从身边的红色故事、纪念设施、抗战物件入手,讲述抗日记忆。让我们根据您提供的线索,用笔和镜头,一起去挖掘、整理、记取,一起去读取中华民族历史中悲壮的一页,以缅怀革命先烈、赓续红色血脉、传承红色基因。

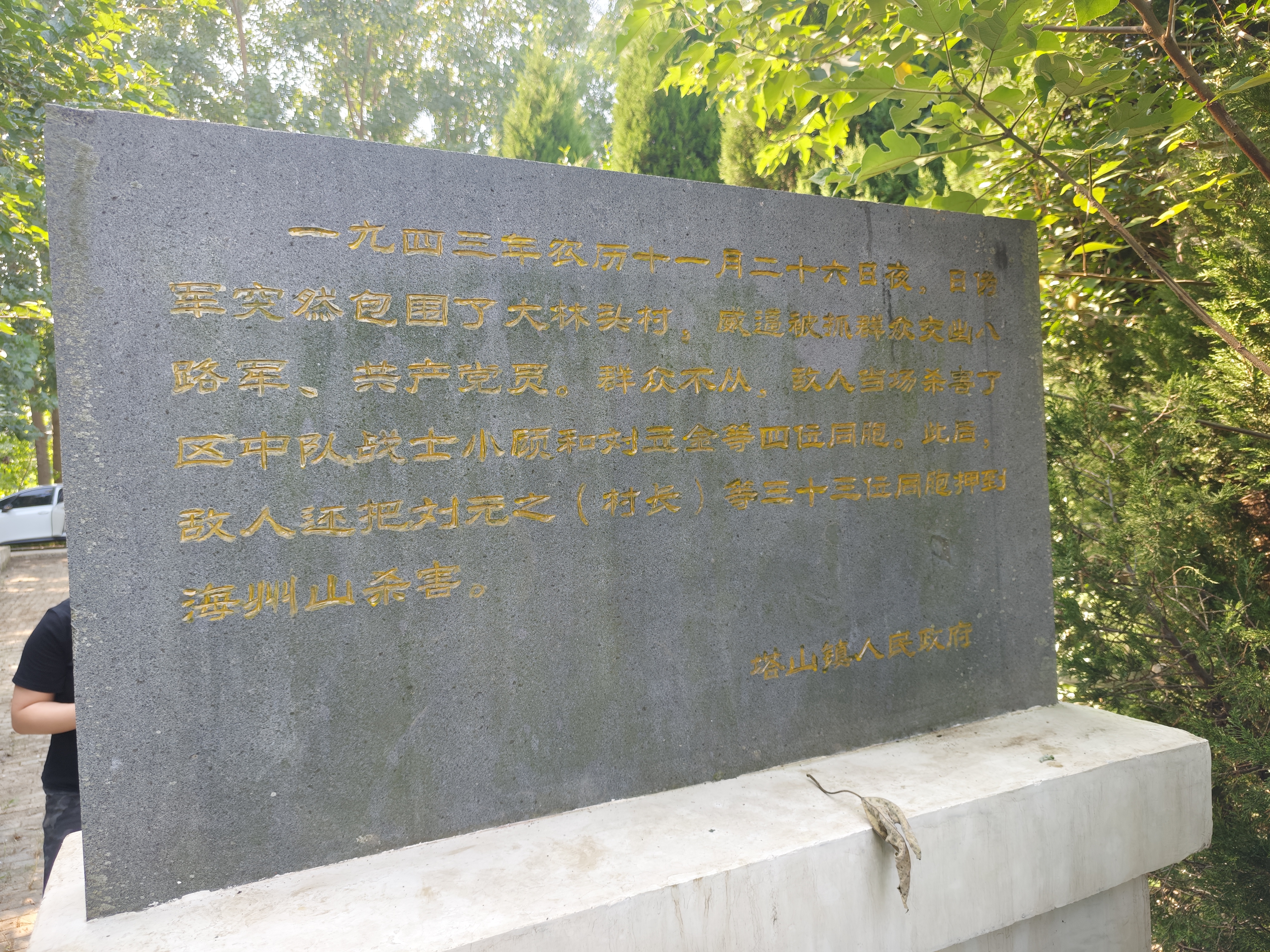

在连云港市赣榆区塔山镇大林头村的抗日纪念广场,1995年立起的“大林头村惨案纪念地”石碑泛着岁月的亚光——对于大林头村民来说,82年前那个大雾弥漫的黎明,是永生难忘的记忆,随着亲历者的讲述、史料的梳理,在代代相传中愈发清晰。

炕洞与竹筐里的生死瞬间

“鬼子进村那年,我9岁,躲在自家炕洞后面,不敢出一点声。”大林头村惨案亲历者刘希宣的声音随回忆颤抖,却每一个字都掷地有声。

1943年农历十一月二十六日夜,一声村东的枪响骤然划破寂静。村民们在睡梦中被惊醒,慌乱中往村西跑,却不知日寇早已在村庄各个方位设下埋伏,就等他们自投罗网。

“鬼子挨家挨户搜查,我被姥姥塞进一人高的竹筐,这才捡回一条命。”86 岁的村民刘希庭回忆起当年,眼神仍带着几分后怕。那时他才4岁,蜷缩在竹筐里,能清晰看见鬼子的刺刀顺着筐缝往里戳,寒光在眼前晃悠。

“他调开干柴看见我,可能见我年纪小,踢了踢筐就走了。”可村里的青壮年没这么幸运,有的当场被刺刀挑中胸膛。

也有人在绝境中靠着顽强意志活了下来,刘立茂就是其中一个。

“刘立茂被鬼子按在磨盘上,连砍了三刀!脸上、脖子上、背上全是血!”刘希宣说起这段,声音沉了几分。所有人都以为刘立茂活不成了,可他趁鬼子转身搜查其他人家时,拼着最后一口气滚进柴堆,最终捡回一条命。“三刀砍不死刘立茂”的故事,从此在大林头村广为流传,村民们提起,无不感慨他那份顽强的生命力。

共产党人的生死抉择

大林头村距离日寇盘踞的县城有几十公里,却一直都是他们的“眼中钉”。

“柳林同志是上级派来的,偷偷组织我们建地下党、搞民兵。”大林头村党总支书记刘飞翻开党史资料,目光落在“柳林”二字上,语气满是敬重。

在柳林的带领下,大林头村的抗日力量悄悄壮大:村民们联合起来,拒绝缴纳日伪军摊派的钱和粮;民兵队伍则经常组织游击小队,暗中袭击敌人,让日伪军吃了不少苦头。也正因如此,大林头村彻底“惹恼”了日寇,最终招致这场惨无人道的报复。

“谁是八路军?谁是共产党?”日伪军将抓来的村民驱赶到村东打谷场,端着上膛的枪,嘶吼着逼问。

人群死寂。眼看刺刀就要刺向无辜村民,柳林突然从人群中站了出来,掷地有声道:“要杀就杀我!我是共产党!你们要找的人就是我!”

村民们被柳林的勇气感染,也跟着齐声喊:“要杀杀我!”

混乱中,村长刘元之等33人被押到海州集体杀害,埋进万人坑;柳林等5人则被关在宿迁日军感化院,受尽折磨。直到1945年8月日军投降,他们才得以获释。柳林靠着乡亲们的搭救,最终找到党组织。长期的折磨早已拖垮了身体,却拖不垮他坚强的意志,经调查证明,在被关押的日子里,他从未向敌人吐露半个字,始终坚守着共产党人的信仰。

岁月磨不灭的红色传承

“大林头不大,小林头不小。”这句当地人口中的俗语。

这个仅有几百人的村庄,当年竟遭到300多名日军、500多名伪军的围攻,33人被集体杀害,8户人家被灭门,100余间房屋被烧毁,被抢走的牲口、粮食更是无法计数。如今八十多年过去,截至2025年8月,村中现存亲历者12人,83岁—90岁10人,90岁以上2人。

留住这份记忆,成了大林头村所有人的心愿。

对于惨案相关的老人,村里格外关照,孤老全部纳入“五保户”,由国家供养;有子女的老人,村干部也会定期上门探望,帮他们解决就医、生活上的难题,不让他们因年岁增长而孤单。

“每年清明,我们都会组织周边学校的学生来纪念广场,献花扫墓,听村干部讲当年的历史。”刘飞介绍,除了线下活动,村里还计划系统整理史料,结合媒体的拍摄记录,把老人的讲述、现存的实物一一存档。“不能让这段历史随着老人的离去而消失。”

眼下,村庄正筹划对纪念广场进行绿化改造,未来这里将建起一面浮雕墙,把村民逃生、柳林挺身而出的场景刻在石上。“要让后人站在这里,就能看见祖辈经历了什么。”刘飞指着广场的空地,眼里满是坚定。

初秋的风再次拂过广场的竹叶,沙沙作响。19岁的高三学生周宇洋驻足在碑前,轻轻拂过石碑上的字迹。她是听着这些故事长大的,学校的清明活动、长辈的饭后讲述,让她比同龄人更懂“珍惜”二字。“记住过去不是为了延续仇恨,是为了不让悲剧再发生。”周宇洋说。这份刻在骨血里的记忆,正化作她努力学习的动力,也化作大林头村振兴的力量,在岁月里永远明亮。

实习生 黄煦

视频 宋涛 刘芸

新华日报·交汇点记者 赵芳

通讯员 陈博林

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版