【编者按】今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。江苏作为华中敌后抗战的主战场,拥有众多承载着厚重历史的纪念场馆与遗址。这些场馆和遗址既是革命历史的见证者,也是深化红色文化研究的重要载体。为更好地铭记抗战历史,传承红色文化,新华日报社新华传媒智库联合雨花台红色文化研究院,共同开展“解码烽火印记 传承红色文化——对话江苏抗战纪念场馆负责人”智库调研行活动,旨在以史励志,为在新时代新征程上继续开展好思想政治教育、赓续好党的红色血脉贡献智库力量。

纪念馆既是历史的讲述者,更是和平的践行者。如何将铭记历史的爱国主义教育与倡导人类共同价值的和平教育有机融合?智库记者专访了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆周峰馆长。

记者:惨绝人寰的南京大屠杀,是第二次世界大战史上“三大惨案”之一。铭记这段惨痛历史,对于理解抗战的艰巨性、胜利的来之不易以及和平的珍贵,具有怎样不可替代的意义?

周峰:南京大屠杀是日本军国主义在侵华战争中犯下的极端暴行,是人类文明史上极其黑暗的一页。这段历史警醒我们,抗日战争是一场正义与邪恶、光明与黑暗的殊死搏斗,中国人民付出了极其惨烈的民族牺牲。我们铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了汲取教训,珍视和维护来之不易的和平。

记者:随着亲历者(幸存者)逐渐老去,纪念馆在抢救性记录、保存和展示幸存者证言方面做了哪些至关重要的工作?

周峰:随着南京大屠杀幸存者这一特殊群体年事渐高,对他们个体记忆进行抢救性记录、保存与展示,已成为我们纪念馆工作中一项至关重要且与时间赛跑的使命。这些证言是历史的“活化石”,是驳斥歪曲历史言行最直接、最有力的武器。

在抢救性工作方面,我们主要开展了以下几项工作:一是系统性的口述史采集,持续数十年对幸存者进行系统的口述历史访谈,建立了一套完整、详实的幸存者个人档案。二是建立幸存者证言影像数据库,将所有采集到的影像、音频及文字资料进行高精度数字化处理与保存。三是多维度的证言展示与转化,将幸存者证言深度融入基本陈列,设立专题展区。同时,通过出版书籍、制作纪录片、开发教育课程、举办“幸存者后代记忆传承”主题活动等多种形式,让这些证言“活”起来。

记者:近年来,纪念馆在发掘、研究或接收与南京大屠杀相关的新史料(包括第三方档案、影像、实物等)方面有何重大进展?

周峰:文物是最有说服力的“教材”。实施死难者遗骸本体保护、预防性保护和数字化保护,让这一不可移动文物成为维护南京大屠杀真相、批驳历史虚无主义最有力的实证。纪念馆建立在侵华日军南京大屠杀江东门集体屠杀地及遇难同胞丛葬地遗址上,从1984年首次发掘开始,先后三次挖掘死难者的遗骸,发现了被害中国军民的鞋底、纽扣等遗物。经法医学、考古学和史学等多学科专家的考证,这些遗骸是南京大屠杀死难者的遗骸。近年来,我们加强对“万人坑”遗骸的科技保护,与国家文物局重点科研基地吉林大学合作,在本体保护、环境监测、数据采集、防潮防霉等方面采取了必要措施。

我们还征集海内外大量档案文献,向世界各地的参观者讲述史料背后的故事。藏品从建馆初期的几百件增加到现在的10多万件(套),其中马吉摄影机及其胶片母片、南京大屠杀案主犯之一谷寿夫的死刑判决书底稿等一级文物入选了《世界记忆名录》。推进藏品数字化和数据库建设,计划在两到三年里建成开放,以世界记忆遗产向世人强调“昭昭前事,惕惕后人”。

记者:纪念馆的展陈设计如何平衡历史真相的震撼呈现与对逝者尊严的维护?

周峰:历史必须真实,也要为受众理解。我们引导观众思考“我能做些什么”,答案不是仇恨,而是做好自己、建设国家、传播真相、倡导和平。

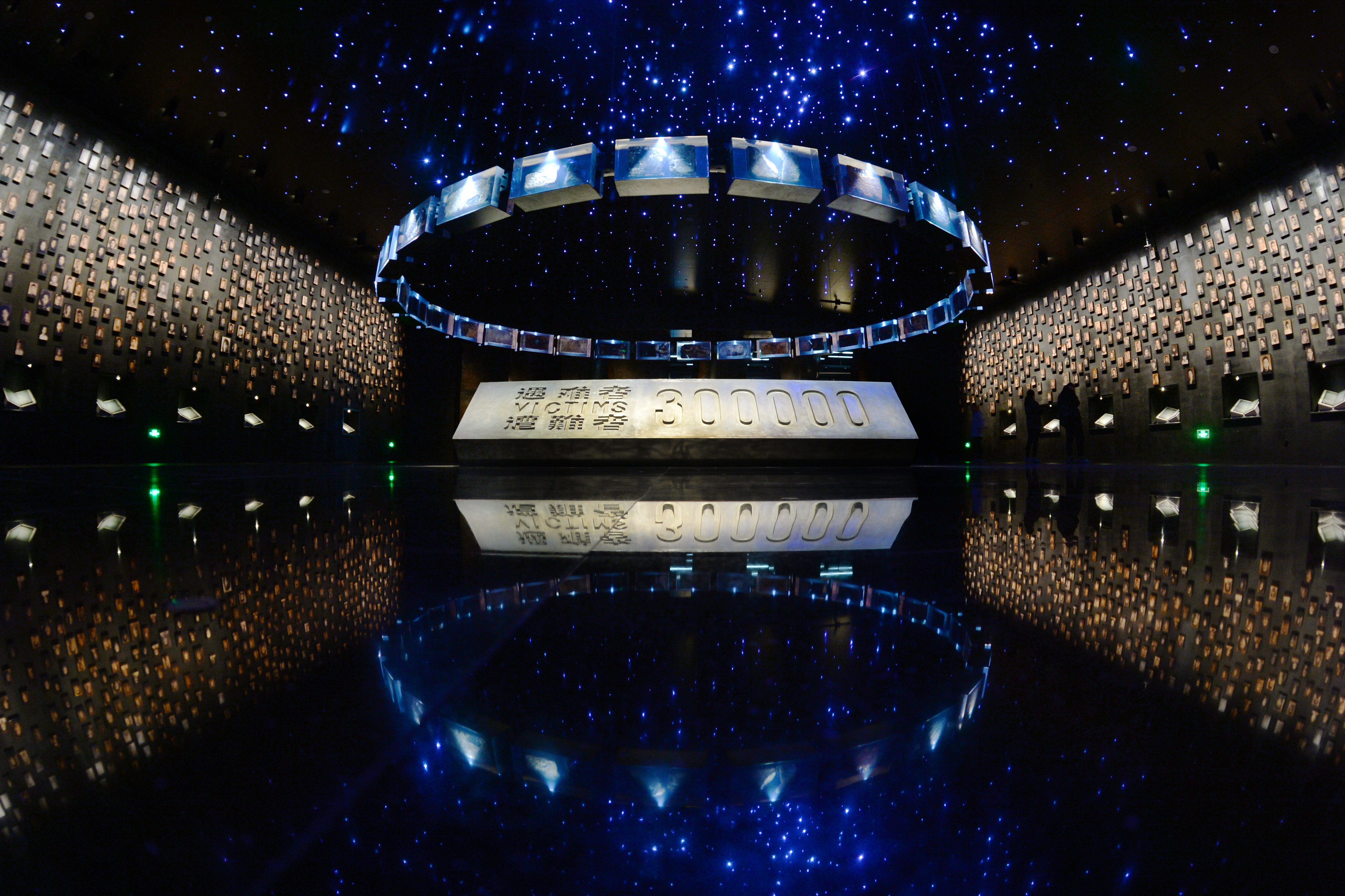

在历史的真实性和大众的接受度相结合方面,我们通过空间节奏的调节、艺术转化与分众化叙事,帮助观众理解。例如,在参观了这段沉痛的历史之后设置和平公园作为情绪缓冲,也借助装置、绘画、音乐、雕塑等艺术形式,更有感染力地传递历史与和平理念。比如“十二秒流星”装置:每12秒一颗流星坠落,象征一个生命的消逝——源于南京大屠杀期间平均每12秒就有一人遇难的历史事实。

将铭记历史的爱国主义教育与倡导人类共同价值的和平教育有机融合,是纪念馆工作的核心使命。我们致力于将纪念馆从“历史的陈述地”转变为“和平的孵化器”。

针对不同群体,特别是青少年,我们设计了一系列特色教育项目:一是仪式教育,实现情感共鸣,每年定期组织青少年举行“悼念仪式·和平颂”活动。二是研学实践,深度探究,开发了多套针对不同学龄段的研学课程。三是“众声回响”,互动参与,我们打造了“和平树”“和平许愿墙” 等互动设施。

记者:在抗战胜利80周年这个特殊年份,纪念馆在公祭仪式的内涵深化、公众参与引导、国际传播等方面,有何特别的思考?

周峰:在抗战胜利80周年这一历史性年份,南京大屠杀死难者国家公祭日的意义尤为深远。我们致力于将公祭日打造为一堂全民参与的沉浸式历史公开课,通过拓展“云公祭”平台,优化线上献花、点烛、留言祈福等功能,打破地域限制,吸引全球网民特别是年轻一代参与。发起“和平倡议”行动,联动学校、社区、企事业单位,开展“和平诵”“和平主题班会”等活动。

今年,拟继续面向欧洲国家,通过讲述国际人士的救援,展示中国的抗战故事。学术交流方面,我们将联合权威学术机构,组织美国、日本等国家的青年人开展对话。

记者:国际社会仍存在试图否认或淡化南京大屠杀历史的杂音。纪念馆在学术研究支撑、国际证据链构建、多语种资料编译与传播等方面,采取了哪些措施进行有力回应?

周峰:史料是国际性的,这段历史的记忆也是世界性的。我们整体推进史料史论的外译、外展、外宣,向世界发出记忆之声、警示之声、和平之声,包括推进多语种外译、举办多国别外展和强化多平台外宣等。

当前,历史虚无主义不单是否定历史事实,还以选择性记忆、模糊价值判断等面目出现,各种“西方中心论”“东方战场边缘论”“美援决定论”“报复审判论”等错误认知依然混淆视听。我们必须全面检视,坚决批驳。

新华传媒智库记者 周广立 潘祥海

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版