白露未降,雾气散尽。京杭大运河畔,无锡堰桥街道胡家渡村,这座具有1000多年历史的江南古村落露出了真容。偶有的阳光穿透厚厚的云层洒落下来,运河水面立刻荡漾起碎钻般的光芒,泛起片片金鳞。村西北区域,至今还保留的胡氏公立蒙学堂、胡雨人故居的檐角被镀上了一层朦胧的光晕。这些掩藏在村舍深处的古建筑,仿佛在诉说着往昔的峥嵘岁月。连接大运河和胡家渡的张塘河岸边石板路上,几位老人正悠闲地坐在石凳子上品茗,看着过往的船只,若有所思。一位母亲推着童车,和孩子一起与脚下的家猫玩耍,享受着天伦之乐。

中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年前夕,2025年9月2日,抗日英雄胡曾钰故里——堰桥街道金惠社区与胡曾钰母校无锡市第一女子中学,一起在社区“戎耀金惠”退役军人服务站举行挂牌仪式,挂上了“曾钰楼”铜牌。这是烈士胡曾钰家乡首次以她的名字命名一幢建筑,确定一个地名。

2025年9月2日上午10时,无锡市惠山区堰桥街道金惠社区,社区与无锡市第一女子中学在“戎耀金惠”退役军人服务站联合举行挂牌仪式,并将此楼命名为“曾钰楼”。(薛中卿 摄)

惠山区堰桥街道金惠社区被命名为“曾钰楼”的大楼。(薛中卿 摄)

听完抗日烈士胡曾钰留在世间的唯一一封家书内容,以及英雄在1942年11月8日江苏高邮反日伪军清剿中,为掩护群众惨烈牺牲前用尽最后一点残留的力气,在他乡田埂上用鲜血写下“家乡”二字的故事后,参加挂牌仪式的社区老人们流泪了,市第一女子中学的学子们哭了,社区干部的眼眶湿润了……他们相约,只等丹桂飘香时,共赴大运河之滨的高邮祭奠英烈。

烽火渡口的青春抉择

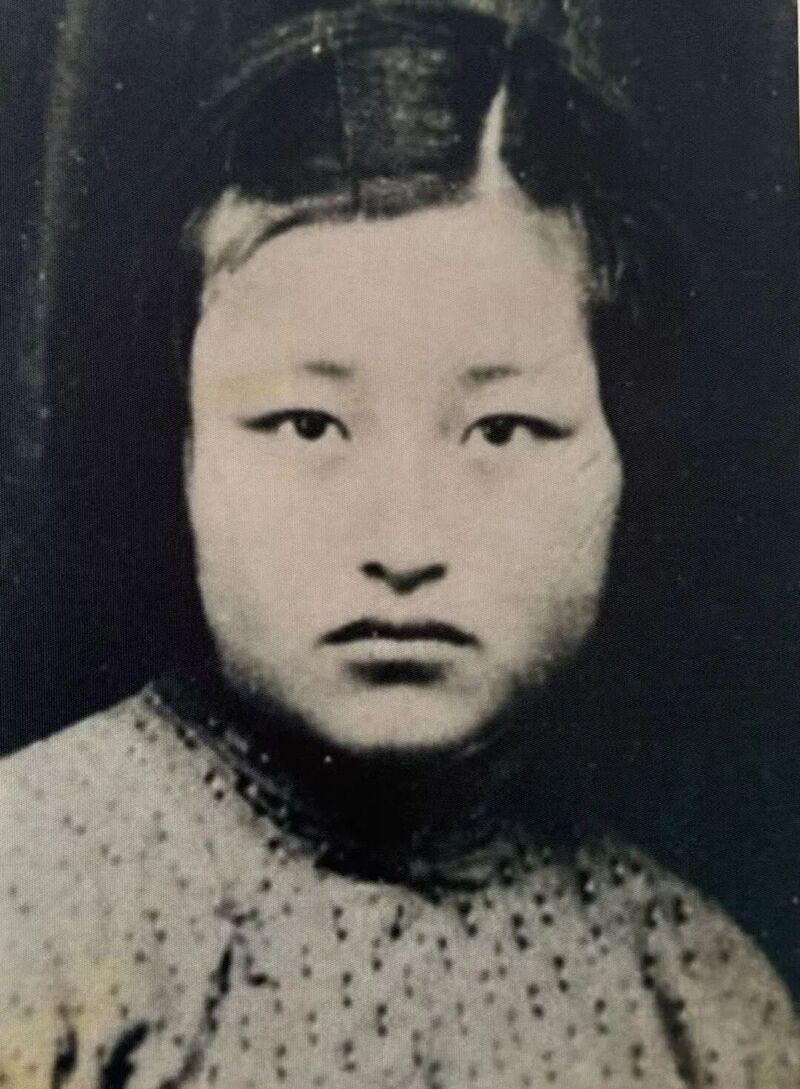

飒飒东风吹细雨,葱郁的绿地,偶有一树紫薇花似锦。临近中午,我们来到胡家渡,这儿虽在拆迁,但塘水特别清澈,菖蒲摇曳间,充满了生机。1921年4月5日,胡曾钰在此出生。这个被誉为镶嵌在锡北大运河畔的一颗“绿色明珠”的渡口,被青龙潭、白龙潭等6条水道围绕,“户户枕水,家家码头”,至今涛声依旧。胡曾钰老屋已不复存在,如今已是一片草地。从这里到河塘也就三十多米,青石板铺就的栈道和护栏已经长满密匝的冬青。“这里就是渡口,以前南北往来的商船就停靠在这儿。这条沿河小道,人来人往,很是热闹……”与胡曾钰家毗邻而居的胡郁周老人回忆:多年前,曾听胡曾钰的胡家渡小学校友王炳生说,胡曾钰胖胖的,雪白雪白的,能说会道,非常“出道”。彼时,谁也不知道这个爱吃糯米团子的女孩,日后会成为家乡无锡的骄傲,成为弘扬抗日精神的一座永恒丰碑。

胡曾钰烈士遗像。(薛中卿 摄)

已退休多年的胡曾钰侄女(二哥胡曾锽的女儿)胡继芳说,胡曾钰从小就爱学习,喜欢接受新鲜事物。在两位哥哥的资助下,完成小学学业后,她进入了无锡县立女子中学(无锡市第一女子中学前身)就读。建校于1912年的县立女子中学,以“端庄勤朴”为校训,将捍卫女性权利和传统教育相结合,多年来培养出众多女界英才。1931年9月18日,日本占领中国东北后,抗战的烽火逐步从关外延烧到关内。以后每年的“九一八”,女中老师都会给同学们讲述各地抗日的英勇事迹,教育学生,国家兴亡、匹夫有责,坚决不做亡国奴。1936年毕业的胡曾钰,深受爱国主义的熏陶,开始积极参加抗日宣传活动。

张塘河永远都会记得1937年11月25日那个血色之日。无锡沦陷后,日军即行纵火达10多日之久,堰桥等地化为焦土,断垣颓壁,惨不忍睹。胡家的两间房屋也在火光中坍塌。目睹了日寇暴行,国仇家恨涌上胡曾钰心头。

16周岁的胡曾钰跟着母亲、兄长逃难。一大家人,流落到八士桥姨母家。胡曾钰的两个哥哥早年都参加了抗日活动。在哥哥们的影响下,胡曾钰毕业后一边在梅村小学任教,一边积极参加抗日活动。她经常给学生教唱《大刀进行曲》等抗日歌曲,办墙报、刷标语、发传单,宣传抗日救国,并最终走上了革命的道路。

静静流淌的张塘河浇灌了胡曾钰心中保家卫国的种子,见证了她的成长足迹。

1939年5月1日,在陈毅指挥下,新四军六团团长叶飞率部以“江南抗日义勇军”(简称“江抗”)的番号从茅山地区向苏南东路地区挺进。5月中旬,“江抗”副总指挥吴焜率“江抗”二路一部抵达阳澄湖畔,与中共江南特委领导的抗日武装会师,随后逐步建立起以东塘寺为中心的抗日根据地。瞒着母亲“外出求学”的胡曾钰,其实是跟着两位“江抗”同志奔赴常熟。二哥胡曾锽送她到斗山山头时,她朝家乡方向磕了三个头,此去深知身许国,再归已是梦中人。

1939年10月,胡曾钰参加了由新四军江南指挥部领导的“江南抗日义勇军”,并于第二年年底加入中国共产党。在阳澄湖游击区,这位无锡籍女战士学会了吃芦苇根充饥和用香灰处理伤口。

1941年10月,胡曾钰所在的新四军部队决定转移到苏中的江都、高邮、宝应开辟新根据地。路上走了一个月。“是那种一路打一路撤的拉锯战。”胡继芳回忆说。

运河水见证着信仰的传递。在高邮抗日根据地,胡曾钰已成长为一名成熟的新四军战士、忠诚的共产党员。她任高邮三区区委武工队长、宣教科长。在安乐村时,她白天宣传抗日,晚上就借宿在老乡家里。她学习当地方言,主动关心群众疾苦,和当地群众结下鱼水深情。战友陶群回忆:“她把最后一块银元塞给我,说‘身体是革命的本钱’,自己却饿着肚子教老乡识字。”

最后的家书与永恒守望

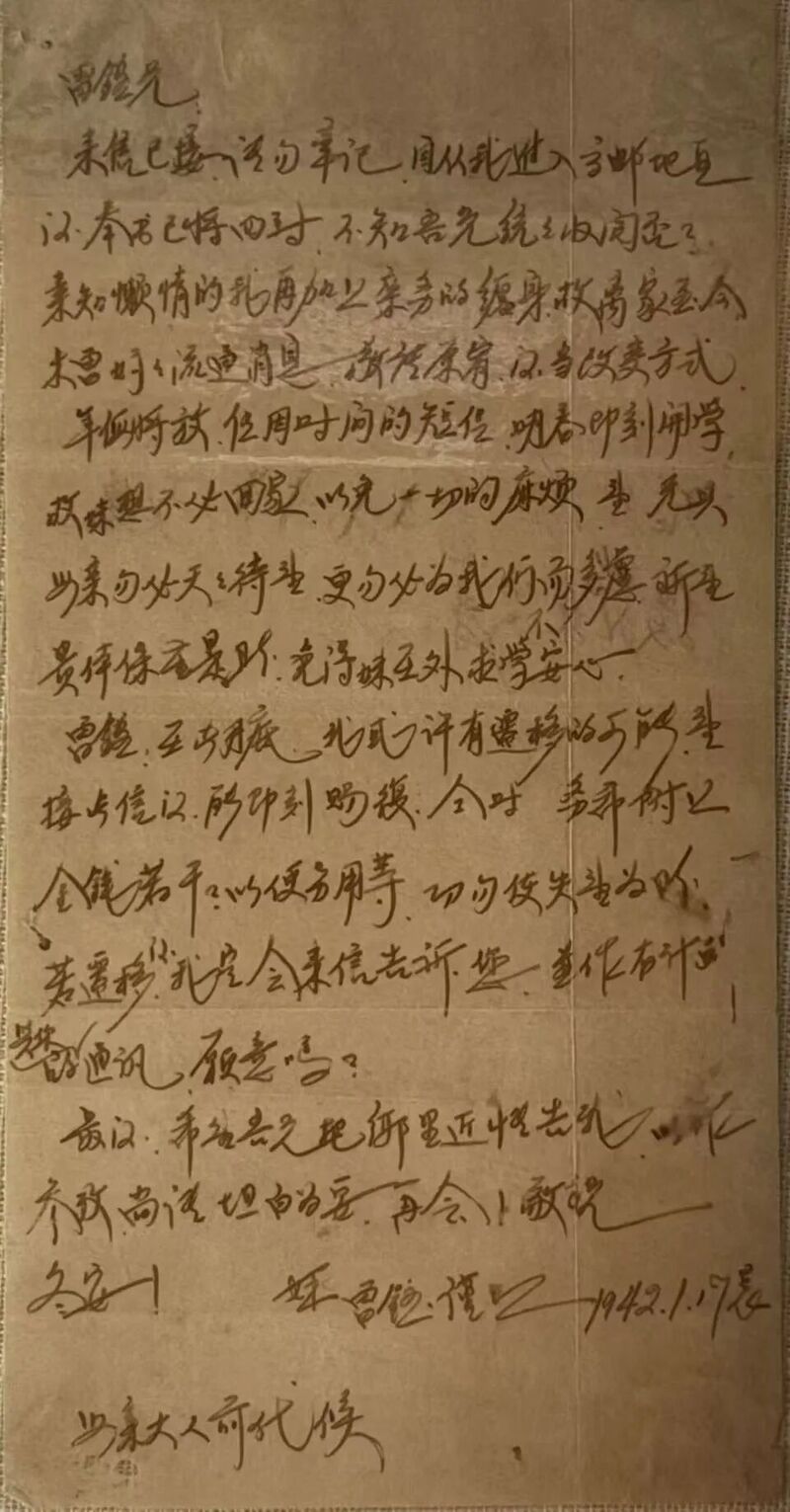

在高邮烈士纪念馆里,有一封胡曾钰写给亲人的信,这也是胡曾钰留给亲人的唯一手迹。“年假将放,但因时间的短促,明春即刻开学,故妹想不必回家……”在信里她还向哥哥发出了请求:“至本月底,我或许有迁移的可能,望接到信后,能即刻赐復(复)。仝(同)时,务附上金钱若干,以便另用等,切勿使失望为盼。”

胡曾钰留世的唯一一封家书。(薛中卿 摄)

对于此信,胡继芳说,胡曾钰离开家后直至牺牲,始终未能与家人再见面。每次重读这封信,胡继芳都会泪流满面。这封家书撰写于1942年1月17日早上,主要包含三层意思:一是向家人报平安;二是因当时胡曾钰的二哥胡曾锽以地下党身份在无锡活动,母亲也在无锡,而大哥已参军,她迫切希望通过胡曾锽了解家乡近况;三是鉴于苏北武工队经费紧张,急需购买枪支弹药抗击日寇,而她知晓胡曾锽同时担任沪宁线上交通站站长,便希望其能筹措资金寄给武工队,以助力添置武器。

1942年1月,这封用娟秀字迹写就的家书沿着邮路抵达无锡,胡曾钰其时正潜伏在苏北高邮的芦苇荡里。运河船工们不知道,这个扎着头巾的“渔家女”,竟是新四军的干部。

据胡继芳的父亲回忆,他当时确实东拼西凑了10块大洋寄往胡曾钰处,但由于当时交通落后,且处于战火纷飞的年代,无锡为敌占区,高邮为革命老区,信件与物资传递极为不便,因此无法确认胡曾钰是否收到了这笔钱。自这封家书之后,胡继芳的父亲再未收到过胡曾钰的任何消息。真相在1951年浮出水面。胡家收到福建长汀胡曾钰大哥的来信:“小妹曾钰已于1942年牺牲,她很勇敢。”9年的等待化作运河边的痛哭,母亲这才明白,女儿所谓“求学”的钱款,实际是买了枪支弹药;所谓“课业繁忙”的托词,是为掩护群众战友牺牲时的绝唱。

2025年9月1日上午,曾经在高邮市曾钰村担任25年村干部、年近八旬的孙友维介绍,1978年9月的一天,他专门组织了8位老同志,在村委开了一次追忆胡曾钰烈士革命精神的研讨会。参会的抗战老兵刘士荣回忆:1942年11月8日清晨,大雾。7时开始,区委召开扩大会议。前哨发现,兴化方向有日伪军的汽艇驶来。区委迅速决定,将会议地点转移至项薛厦。会议召开还不到1小时,因汉奸通风报信,泰州、兴化等四个方向的日伪军来袭。胡曾钰主动承担起阻击任务,带领7名战士掩护区委同志及其他村民转移。她挨家敲门喊“乡亲快跑”,自己最后才撤退。最终,敌人子弹打中了胡曾钰的腿,她还在麦田里爬着开枪还击。凶残的敌人追赶上,用刺刀将她刺死。她的七位战友也全部壮烈牺牲。

胡曾钰生前所穿的衣服,现藏于高邮革命烈士纪念馆。(薛中卿 摄)

孙友维动情地说,据当地老干部徐汉珍回忆,胡曾钰牺牲当天划船赴现场处理烈士遗体的农会会长张正明曾告诉他终生难忘的一幕:激战结束后,胡曾钰身体是趴在小麦地田埂上的,血已染红了身边的土地,在身旁的田埂上,隐约能看到她用自己的鲜血写下的“家乡”二字。最后,张正明含着眼泪,将胡曾钰和7位战士遗体,分别放置在船头、船舱,驶离岸头。他们将烈士安葬在了附近的义冢地。

运河波澜里的当代回响

水脉终将汇流,浩气永远长存。胡曾钰牺牲时只有21周岁!她用坚强的生命赞歌书写了中华儿女在时代洪流中的责任担当和不屈不挠的抗战精神。她像运河水,静静流淌;她像太湖水,灵动清澈;她像高邮湖水,深沉厚重;她像长江水,一往无前……

曾钰村村口。(吴龙肖 摄)

胡曾钰的事迹在当地迅速传播开来。胡继芳说,1975年7月,高邮市革命烈士纪念馆工作人员前往湖州、芜湖等地寻访,最终确定胡曾钰烈士的家乡是无锡。同年,她和父亲第一次到高邮为烈士扫墓,众多村民长跪不起的一幕令她难以忘怀。烈士牺牲地安乐村已改名为曾钰村,农机厂、小学、闸口等也以烈士的名字命名。1976年,当地政府将烈士遗骨移葬于曾钰小学校园。1999年,当地政府建起了墓园、纪念碑。2006年,当地还建起了胡曾钰烈士陵园。

高邮市曾钰村胡曾钰烈士纪念碑广场(摄于2025年9月1日下午)。(薛中卿 摄)

胡继芳说,烈士陵园建好后,每年清明节和11月8日烈士牺牲日,当地群众都会前来祭奠英烈。他们知道,胡曾钰等烈士用生命保住了村庄的血脉。村民们带来鸡蛋和糕团,放在烈士纪念碑前,这是水乡最高的祭奠礼仪。

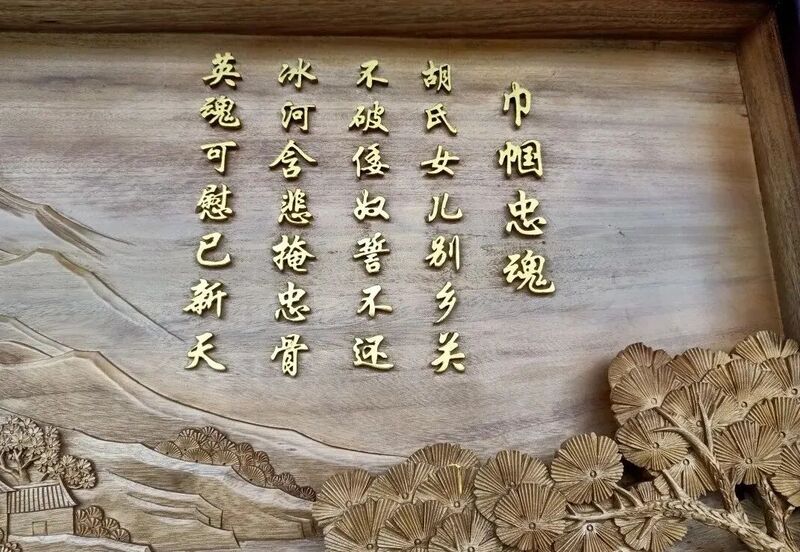

运河千里涌波涛,英烈忠魂贯碧霄。运河连接着无锡和高邮,连接着烈士故里和牺牲地两地百姓的心。2021年,烈士的家乡无锡堰桥各界,在胡曾钰百年诞辰时制作了大型香樟木雕,捐赠并陈列于曾钰村烈士陈列馆。木雕上刻:“胡氏女儿别乡关,不破倭奴誓不还。冰河含悲掩忠骨,英魂可慰已新天。”

胡曾钰家乡胡家渡村捐赠给曾钰村的大型香樟木刻颂匾。(朱浩 摄)

在纪念抗战胜利80周年的日子里,无锡市第一女子中学开展了一场纪念胡曾钰烈士的专题活动。一女中学子杨雨菲在征文中写道:“我总想象你拖着伤腿在麦丛中匍匐时,可曾想起女中校园里那株你每天经过的玉兰树?当同学们含着泪将你们的名字绣在校旗上时,我突然明白:你从未离开家乡。曾钰学姐,你们用生命淬炼出的抗战意志,早已融入我们的血脉,你们用生命点亮的火把,正由无数双手传递。”

在曾钰村采访时,村党总支书记周荣军说,如今除了村名,烈士牺牲地还有曾钰路、曾钰河、曾钰桥、曾钰广场。可以告慰烈士的是,现在的曾钰村围绕着党建引领乡村振兴,形成了“五色曾钰”的发展模式:红色堡垒助力强根固魂,绿色生态构建宜居家园,橙色暖意支撑关爱扶贫,金色产业引领强村富民,蓝色力量推进基层治理。曾钰村提出:“曾钰爱人民,人人爱‘曾钰’。”在烈士精神感召下,烈士家乡的金惠社区和牺牲地的曾钰村结成了党建共建单位,两家单位经常来往。在抗战胜利80周年前夕,多家媒体报道了胡曾钰的事迹。她魂牵梦绕的家乡也没有忘记这位运河女儿,人们用母校纪念、社区挂牌等多种方式缅怀这位抗战英烈。

清晨的胡曾钰烈士陵园,紫薇花盛开。微风中,紫薇花露珠闪烁晶莹的光芒。她深情地扎根在这片承载记忆的土地,用生命诠释对信仰的执着和对家乡的眷恋。

烈士没有离去,家乡永远牵挂!

江南晚报

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版