“苏超”第十二轮,扬州将赴“项王故里”挑战宿迁。有意思的是,这两座沿古运河相依两千多年的古城,历史上曾有过一次奇妙的交集。因《史记》这本权威秦汉史书在流传版本上的勘误,让“项羽曾准备定都扬州”的说法流传至今,还惊动了历史上的一些大学者纷纷考据。

宿迁地处淮河下游北岸、古泗水入淮口。公元前486年吴王夫差从扬州开凿古邗沟连接长江与淮河后,宿迁因“泗水入淮口”的区位,成为关键转运点。吴国兵船从长江经邗沟入淮河,再逆流至宿迁转入泗水北上中原。公元前221年前后,秦朝建立设立下相县(属泗水郡),宿迁首次纳入全国统一行政建制。下相人项羽起兵反秦后,下相县成为楚军重要后方基地。隋唐大运河开通后,宿迁正式获名“宿迁”,并成为大运河漕运重镇。

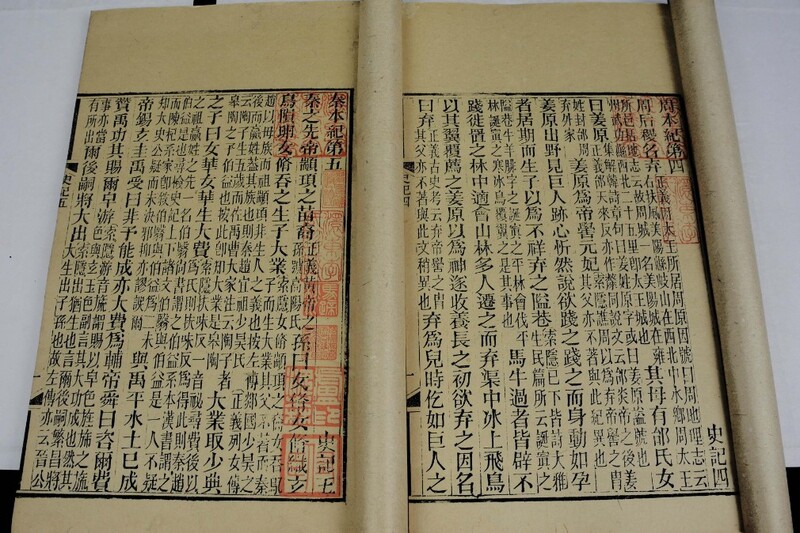

宿迁和扬州奇妙的历史会面,源于西汉司马迁所著《史记》中的一处关键记述。《史记·秦楚之际月表》义帝元年(前206)二月栏中有一处关于项羽定都的记载:“西楚主伯,项籍始,为天下主命,立十八王。都彭城。”

历史上流传下来的通行版本记述到这里大多就结束了,但在一些宋刻版本和清康熙武英殿所刻印的官方版本中,在“都彭城”同格或下一格却多出一行小字,标注了“都江都”三个字。而江都这个地名,历史上也只有现在的扬州地区曾用过,且一直沿用到了今天的扬州市江都区。于是,这不免让读到这些版本的人深信:当年项羽也曾定都于扬州地区。

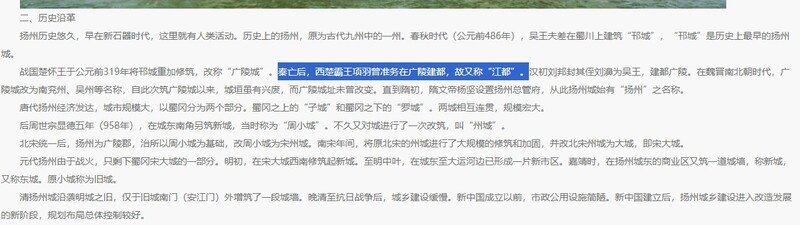

因记述“都江都”的这部分刻印版本也属于权威的官刻版,所以后世无论官方和民间都对项羽定都有了新看法。如,清雍正十一年(1733年)刻本的《扬州府志》中,采用了“都彭城/都江都”两说并存的记载。甚至在今天,“江苏省情网”在对扬州的概况叙述中,也采用了“秦亡后,西楚霸王项羽曾准备在广陵建都,故又称‘江都’。”扬州市江都区人民政府网站则在历史沿革中,也表述为“秦楚之际,项羽欲在广陵临江建都,始称江都。”

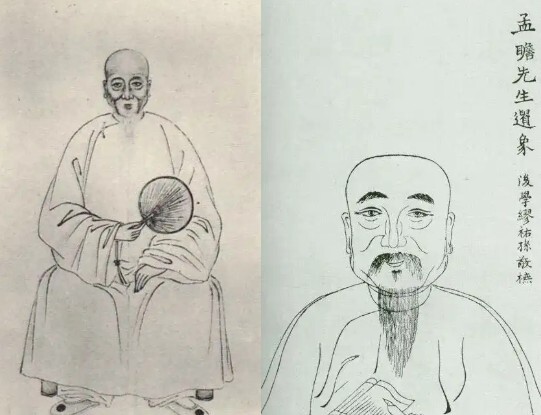

权威史书中这一重要叙述的历史版本差异,在清代时就被注重考据论证的扬州学派发现并关注。清代著名经学家、历史地理学家,扬州学派代表人物之一刘文淇还专门写了一本《项羽都江都考》。刘文淇主张,“都江都”为“初议所都”“先以江都为都”的权宜之名,与“都彭城”并行不悖。

刘文淇还在书中进行了推测:项羽在彭城自立西楚霸王时,义帝熊心尚在彭城(今徐州),项羽不宜与其共都,故先以江都为名义之都,待义帝徙郴后再正式都彭城,属政治权宜;广陵(今扬州)属项羽西楚版图,且为东楚都会,具备建都条件,“都江都”之说合于当时形势;唐人咏广陵多称“西楚”,扬州也有“彭城乡”等地名,皆为江都曾为项羽之地的佐证;彭城在地望上更近东楚,而项羽称“西楚霸王”,若以“初议都江都”解,则“西楚”名号与实际定都彭城可贯通。以上这些,仅属于刘文淇个人推测性解释,在历代文献中并没有相关的文字记录证据。

另一位扬州学派代表,清代“三朝阁老、九省疆臣、一代文宗”阮元也对“项羽都彭城”进行了考证,其撰写《项羽都江都考跋》附于刘文淇《项羽都江都考》之后。他以《史记·秦楚之际月表》不同版本互校,发现“都江都”仅见于‘如元中统二年本’等个别古本。而且,他遍查《史记》《汉书》等纪传,也未见项羽实际都江都的记载。阮元据此判断,“考诸书无羽都江都之事,殆传刻误”。他认为,“都江都”更可能是抄写或刊刻时多出来的“衍文”,并非司马迁原文,属于传刻致误。

在部分古代方志与当代地方史中,将“江都”地名起源与项羽“临江建都”联系,认为这是“江都”得名的由来,而这一说法的来源正是清代刘文淇的推测,所以也不能作为史实。

项羽起兵反秦时,扬州地区当时为秦设的广陵县,初属于九江郡,后隶属于东海郡。公元前 195 年,汉高祖刘邦的侄子刘濞被分封为吴王,吴国定都广陵,至此,秦汉史书记载中还没有出现“江都”的地名。

“江都”之名第一次正式出现于史书,是吴王刘濞发动“七国之乱”失败后,汉景帝三年,朝廷废吴国,随后以东阳、鄣二郡之地设置了江都国,下设江都县,徙封汝南王刘非为江都王。后来刘非之子刘建在位时因谋反自杀,江都国随之被废除,而江都县则保留了下来。

所以,项羽曾准备定都扬州之说,基本可以断定属于史书版本勘误造成的以讹传讹。但误传百年本身也成了历史,这恰好让宿迁和扬州之间也多了一曾奇妙的历史联系,成为两座运河古城之间的一段美谈。

新华日报·交汇点记者 张晨

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版