【编者按】近年来,一些“身怀绝技”的教师正在悄然“走红”。课堂之内,他们是三尺讲台上深耕学术的引路人;课堂之外,他们又是美食考古者、虫子诗人、球场健将、非遗手作人、网红博主……他们为什么会“红”?背后折射出人们对老师怎样的期待?今天是第41个教师节,记者走近一群“跨界”教师,探寻他们的“流量”密码。

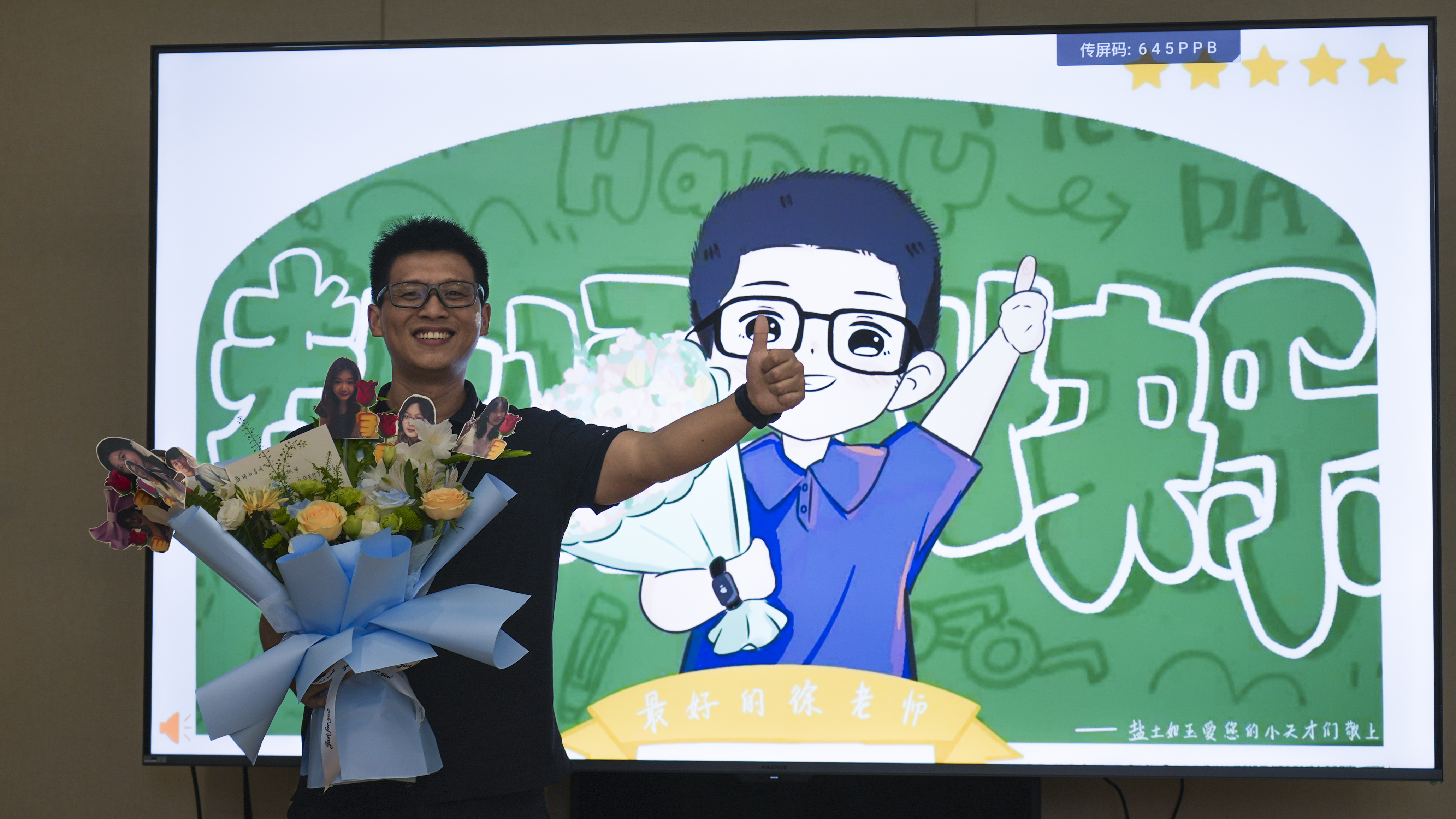

“我们给徐老师准备了一个惊喜,送他一件球衣。”教师节前夕,南京农业大学的一群学生们正在偷偷准备着一份特别的教师节礼物。他们口中的“徐老师”正是爱打篮球的南京农业大学资源与环境科学学院教师徐志辉。

多年前,彼时还是南京农业大学学生的徐志辉,正趁着暑气未散的凉意练球,他没想到,这阵清脆的拍球声,会撞开他与中国工程院院士沈其荣的缘分之门,更铺就了一条“运动+科研”双向赋能的育人路。“小伙子球打得挺认真,现在在做什么实验?”原来沈院士也是个篮球爱好者,一来二去的闲聊里,徐志辉说起自己对土壤微生物研究的兴趣,眼里闪着光。沈院士则从他打球时的专注劲儿里,看到了做科研需要的韧性。后来,他成了沈院士的“徒弟”,共同扎根科研。

如今的徐志辉,既是实验室里严谨的科研人,也是球场上活跃的“队友”。他常说:“篮球和科研,看着不搭,内核却一模一样。”在他眼里,篮球不是“得分秀”,那些抢篮板、做防守、传好每一个球的“杂活”,比单场高分更重要,就像科研团队里,不是每个人都要做“课题负责人”,有人专注数据整理,有人深耕实验操作,愿意为团队牺牲“曝光度”,才能啃下硬骨头。而球场上的输赢更像科研里的挫折:“落后十分不放弃,才能拼到逆转;实验失败十次不气馁,才能等到突破。”他总在球场上观察学生:那些愿意跑空位、主动补防的孩子,往往在科研里也更有协作精神;输了球不抱怨、立刻复盘的学生,面对实验瓶颈时也更能扛住压力。

这份“运动育人”的理念,也延伸到了他和学生的日常相处里。徐志辉总会和学生打球,除此之外,他还坚持每周两次5公里长跑。而最让他难忘的,是去年师生运动会上的一场接力赛。当时他临时接到任务,和三个素未谋面的学生组队参加4×100米接力,最终竟拿了第三名。

他觉得,大学老师和学生的缘分不该只在课堂上:“打球时我是他们的队友,跑步时我是他们的‘陪练’,这种时候聊科研、聊生活,比在办公室里更亲近。”徐志辉说,科研是严肃的,但育人可以很温暖,就像篮球要讲究配合,教育也要讲究陪伴,“能看着学生在科研里成长,在运动里快乐,这就是我作为老师最幸福的事。”

策划 张琳 杨频萍

统筹 樊玉立

执行 杨频萍 葛灵丹 程晓琳 叶真

文字 杨频萍 程晓琳

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版