“开饭啦!”9月3日,在如皋市蒲行社区“新井儿口”社区食堂里,老人们正在享用午餐。社区党总支书记徐竹颖也走进食堂,打了一份饭菜,和老人们坐在一起,边吃边聊。

社区书记为啥要陪老人用餐?聊的又是什么呢?

原来,这天是蒲行社区每周一次的“互动见面日”。在哪见面?在“新井儿口”社区食堂里,“藏着”基层治理的有效密码。

在饭菜的热气腾腾间,徐竹颖向大家汇报:经过改善,曾经停车泊位紧张、车辆堵塞的问题已经解决了。“地面停车位增加36个,有效改善小区停车难、停车乱的同时,让大家出行更安全!”

徐竹颖告诉记者,蒲行社区创设“周三见”议事工作法,社区干部与居民围坐餐桌,以“拉家常”形式,收集养老服务、环境整治等民生诉求,同时,每周三通过固定走访居民家庭,动态收集居民需求,实现“问题发现在网格、服务落实到门口”。

“我们已收集意见、建议和需求共计20条,将能办的立即办,不能办的进行情况说明,确保做到事事有回应,件件有着落,凡事有交代。”徐竹颖说。

除了社区的大事要管,老人们还关注“眼皮子底下的小事”,积极参与食堂的运营。今年78岁的沈衡美和70岁的葛秀珍“老姐俩”不仅是食堂的常客,而且还是“老搭档”。作为社区老年爱心志愿者,同时也是为社区老人们提前品尝菜品味道的“试菜员”,每天她们都帮忙解决社区里老年人的难题,始终尽心尽力。

“这里的饭餐营养均衡、美味可口,我点了一碗荠菜馄饨,连同补助在内,只花了8元,实惠又好吃!”74岁的丁竞是这里的常客,他告诉记者,社区食堂每天都有20多种新鲜菜品,符合老年人健康需求。

食堂老板陈骥,是个有爱心的年轻人。起初他经营着一家烧烤店,当市里决定开办社区食堂时,他果断将烧烤店转成社区食堂,为老人和社区居民提供新鲜可口的菜品,同时还经常帮助困难老人,为老人们排忧解难。

家住蒲行苑203号楼101室的王进视力一级残疾,此前一日两餐全靠朋友接济,可最近朋友因交通事故腿部骨折,无法继续送餐,王进的吃饭问题就成了“烦心事”。于是,陈骥迅速制定了每日送餐值班表,安排人员按时上门。遇到值班人员临时有事的,他就自己送餐,从未延误。

陈骥告诉记者,人都有老的一天,他希望能用自身的实践,将尊老爱幼的传统始终延续下去。“帮助老人,其实就是帮助未来的自己。”

记者采访时发现,当地设置社区食堂的初衷是服务居民,不是为了“赚大钱”,而从实践结果来看,像陈骥这样的社区食堂,并没有因为经营情况的改变,而影响自身整体营收状况,反而还迎来了很多全龄段的社区居民前来就餐。

像往常一样,如城街道城西社区党总支书记、居委会主任陈召建来到社区食堂就餐。几个菜、一碗汤,陈召建和几个常来的“老伙计”一起吃饭,席间,大家一起分享开心的事。

“城西社区食堂一成立,我们就主动联系上门,为社区食堂供应菜肉。”家家乐超市董事长孙梅告诉记者,受居民们支持,她的超市由小到大,成了当地规模最大的超市,“我是以成本价格为社区食堂供货,目的就是为了反哺社会”。

“我们在前期招标时就明确,所有社区食堂的主要目标是服务群众,当然,食堂也要经营,但经营者可以‘盈小利’,不能以‘谋大利’为首要目标。”陈召建介绍,目前,经营仅2个多月,食堂日均流量就达1000人次。

除了日常就餐,在城西社区食堂里,同样有基层治理的影子。

76岁的葛坤明常来就餐,慢慢和陈召建熟悉起来。“我经常和陈书记一起吃饭,和他分享一些个人的想法。以前觉得社区干部都很严肃,没想到熟了以后,经常主动和我聊天,询问有没有什么困难和需要社区改进的地方。”葛坤明说。

“通过短短几十分钟的就餐时间,我们快速了解群众所盼,既提升了‘邻聚力’,又提高了办事效率。”陈召建表示,城西社区食堂还定期开办“银龄课堂”,邀请专业人士为老年人举办养生讲座,还有各种针对老年人的文化娱乐活动,丰富老年人的精神文化生活,让他们感受到来自社区的温暖。

干部与群众同桌吃饭、议事,既暖了老人的胃,更暖了百姓的心。一餐一饭之间,“邻聚力”悄然生长,共建共治共享的美好愿景,正通过这些充满烟火气的日常,一步步照进现实。

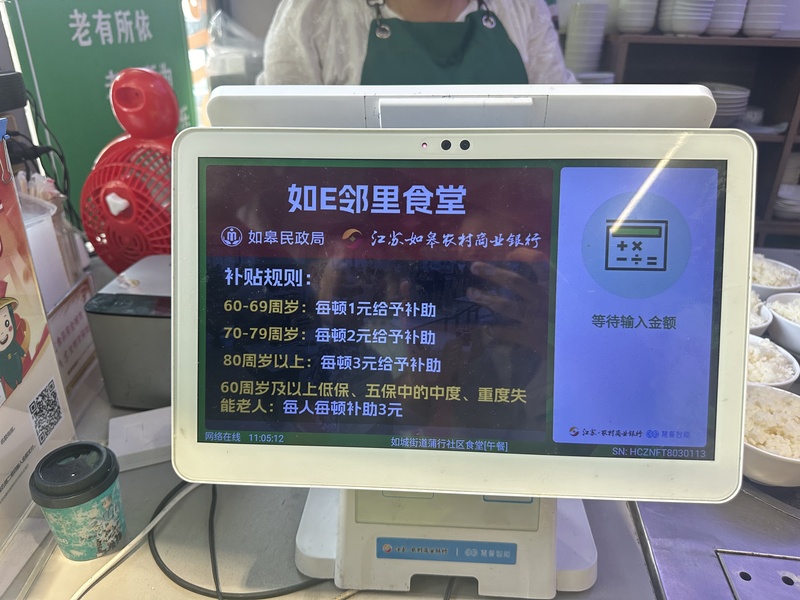

如今,越来越多的“暖心食堂”,在如皋这座“长寿之乡”落地生根。据如皋市民政老龄科科长季航莉介绍,当地打造了20家示范性社区食堂,按照1、2、3元每人每餐的补贴政策,给予不同年龄段老人就餐补贴,满足老人多元化、高品质就餐需求,月均服务老人9万人次;此外引入市场机制,采用“公益+市场化”运营模式,降低运营成本,并积极动员社会力量通过志愿服务、捐赠等方式,为老年人提供帮助和支持。

新华日报·交汇点记者 姚政宇 文/摄

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版