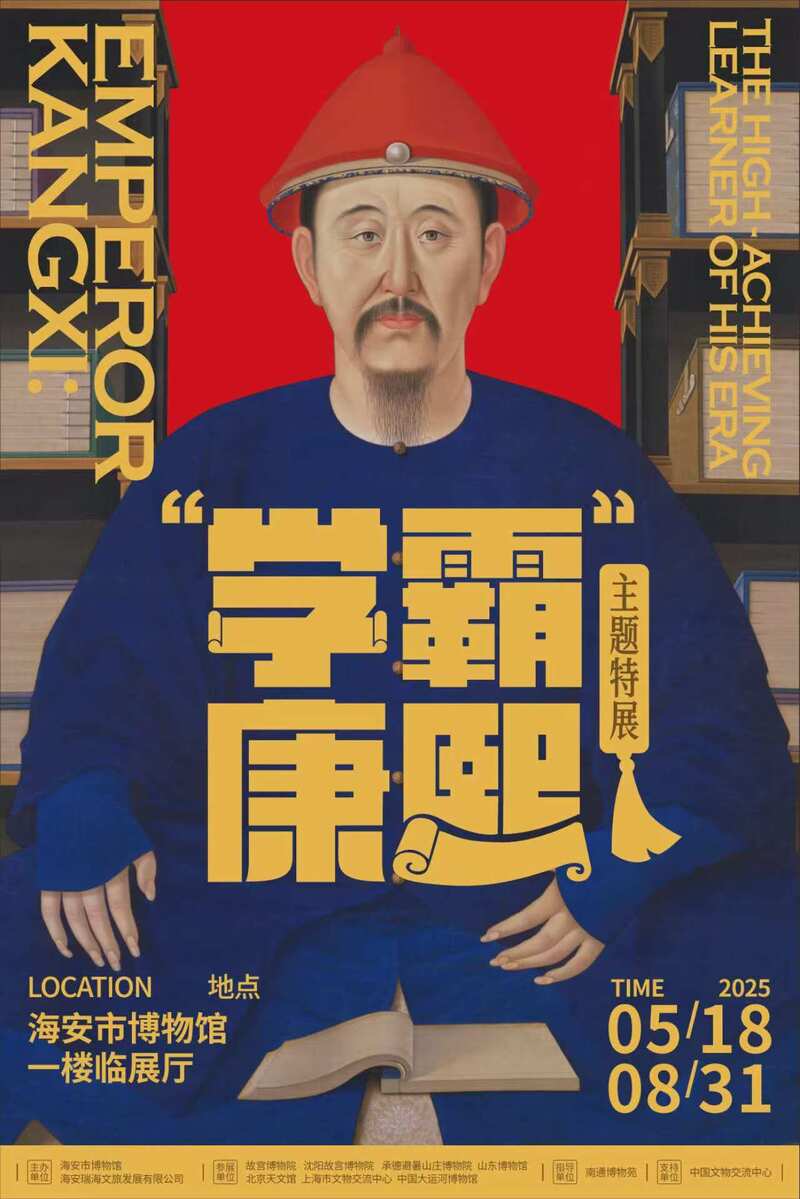

一个小县城博物馆的暑期特展,竟吸引超10万人次参观,最终应观众热情要求延展10天。9月10日,为期近4个月的“学霸”康熙主题文物特展在海安市博物馆落下帷幕,这家县级博物馆也凭借“学霸康熙”成了“网红”。

江苏是名副其实的博物馆大省,截至去年底,全省备案博物馆共362家,其中区县层级博物馆144家,占比39.8%,是直接服务基层最重要的公共文化空间。数据显示,2023年江苏年接待观众100万以上和10万以下的备案博物馆分别为23家、185家,占比6.5%、52.1%。如何让直接面对基层的县域博物馆实现从“文物仓库”到“文化会客厅”的蜕变,海安市博物馆以一场“国家队”与县域馆联手的人文经济学实践,为众多县域博物馆提供了“突围”样本。

一种理念、一个定位、一次合作的胜利

从5月18日启幕到9月10日落幕,海安市博物馆举办的“学霸”康熙主题文物特展接待观众逾10.2万人次,文创产品销售收入超15万元。

虽然这一数据放在作为博物馆大省的江苏不算亮眼,但对于海安这座非旅游城市的县级市且仅为“国家二级”的海安市博物馆来说,已创造海安市文博展览的一次历史之最。

“这个展览是海安优化文化产品和服务供给,深化‘文化+消费+旅游’融合发展理念,以文化赋能经济社会发展的一次新尝试。”海安市博物馆馆长吉加明透露,一种理念、一个定位、一次合作促成了这次展览。

吉加明认为,差异化定位是县域博物馆脱颖而出的关键。如果说头部博物馆以“群英荟萃”的顶级国宝吸引观众,那县域博物馆则更像“历史的拼图”,细腻而丰富地展现地方文化的独特魅力才是取胜之道。

“众所周知,海安是教育之城,有浓厚的学习氛围,因此我们就在教育上做文章,才有了‘学霸’康熙主题文物特展。”吉加明说。展览特别设置的文创集市引入100余种故宫文创产品,还自主开发了青墩石斧书签、七战七捷金属冰箱贴等20多种蕴含海安元素的文创产品,并集中展示鑫缘丝绸、华艺服饰等本土企业的优秀文创产品,广受好评。延伸展出的海安中学优秀学子的读书笔记,也吸引众多青少年观众驻足观看,引发深刻共鸣。

“国家队”与“地方队”牵手,实现了“在县级场馆看大馆展览”的品质突破。据介绍,展览得到国家文物局直属中国文物交流中心的大力支持,汇集故宫博物院、承德避暑山庄博物院、沈阳故宫博物院、山东博物馆、上海文物交流中心、北京天文馆、大运河博物馆7家国家级、省级文博机构的共60余件珍贵藏品,为观众营造了一场跨越时空的历史对话,真正实现了“家门口看大展”。

“头部热、腰部凉、脚底冷”的现实

放在更大视野下观照海安市博物馆的展览,更具探索意义。相对于南博、中运博、苏博等常年一票难求的江苏“头部馆”,以县域博物馆为代表的中小博物馆投入不足、引流能力较弱。各地各级博物馆“头部热、腰部凉、脚底冷”的现实,不只在江苏,更是全国博物馆界的普遍现象。此外,对标“更完善、更成体系”的重大要求,我省博物馆普遍存在展陈热、研读冷,文物价值的研究阐释不够,部分解读介绍生硬枯燥,表达叙事缺乏新意等问题。

根据调查,江苏文物系统所属县(区)级博物馆中,有不少长期维持低保障运行状态。2024年9月,省文旅厅(省文物局)联合省委宣传部、省发改委、省财政厅、省人社厅等制定出台《推动省直博物馆高水平开放高质量发展若干政策措施》,进一步完善激励机制。对博物馆文化创意衍生商品、知识产权(IP)授权、创意开放活动取得的收入,按照“收支两条线”要求,全部用于博物馆事业发展和人员激励;对作出突出贡献的人员和团队,实行倾斜奖励。

有了市场热度,也有了好政策,怎样盘活资源、让文创产品摆脱同质化,走出IP授权多为文物形象简单使用的粗放状态,将是未来一段时间以县域博物馆为代表的中小博物馆面临的共同课题。

策展为本、深耕当地、跨界创新的出路

除海安市博物馆外,江苏还有一批县域博物馆在突围路上披荆斩棘。其中,开馆仅5年的苏州吴文化博物馆2024年直接晋升国家一级博物馆,并拿下当年的“全国最具创新力博物馆”。

说起该馆的看家本领,馆长陈曾路特别提到了策划优势。自开馆以来,吴文化博物馆建立了从“江南文化”“中国地域文化”“亚欧大陆文明”到“匠艺”及“当代艺术”的特展体系,5年间举办40余个自主策划的原创展览,服务观众170余万人次,全网传播数据近亿级。

特别是去年以来吴文化博物馆推出的“中国地域文化”之“新九州”系列展览,已服务观众近18万人次,“通过联动其他中小博物馆,盘活了基层博物馆的馆藏文物资源。”陈曾路说。

在宜兴市博物馆馆长郝殿峰看来,深入挖掘地方历史文化,讲好地域文明故事,是区县级中小博物馆一条重要的突围之路。去年以来,宜兴市博物馆多个展览在文博界引起高度关注。“殆是前缘——苏东坡真迹《阳羡帖》宜兴特展”生动诠释苏东坡和宜兴的深厚情缘;作为“院士之乡”,该馆自主策划的“钟秀阳羡 无双国士——宜兴籍两院院士史料展”,仅去年国庆假期就吸引了5.6万人次观展打卡。

长期以来,文创能力不足困扰着以县域博物馆为代表的中小博物馆,对此,江阴博物馆做了大量跨界尝试。以馆藏文物宋代银坐龙、明代嵌宝石凤凰银脚金簪为原型,江阴市博物馆开发了“龙凤呈祥”系列玩偶(“龙澄澄”“凤飞飞”)。在一些江阴年轻人的婚礼上,可爱的“龙澄澄”“凤飞飞”已取代手捧花,成为婚礼现场见证幸福的重要道具。“文创开发注重在地性和本土特色,对于地方博物馆往往能收到意想不到的效果。‘龙澄澄’‘凤飞飞’将非遗技艺、文物故事转化为情感消费载体,满足了本地青年对‘仪式感+烟火气’的双重需求。”馆长翁雪花说。

尝到甜头的海安市博物馆有了新的计划。吉加明告诉记者,未来他们争取每年引办或合办一个题材性强、贴近观众审美、相对重量级的展览,发挥博物馆引导培育市民文化消费习惯、促进文商体旅融合发展的助推器功能。“让来海安市博物馆,从可选项变为必选项。”吉加明表示。

新华日报·交汇点记者 徐宁 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版