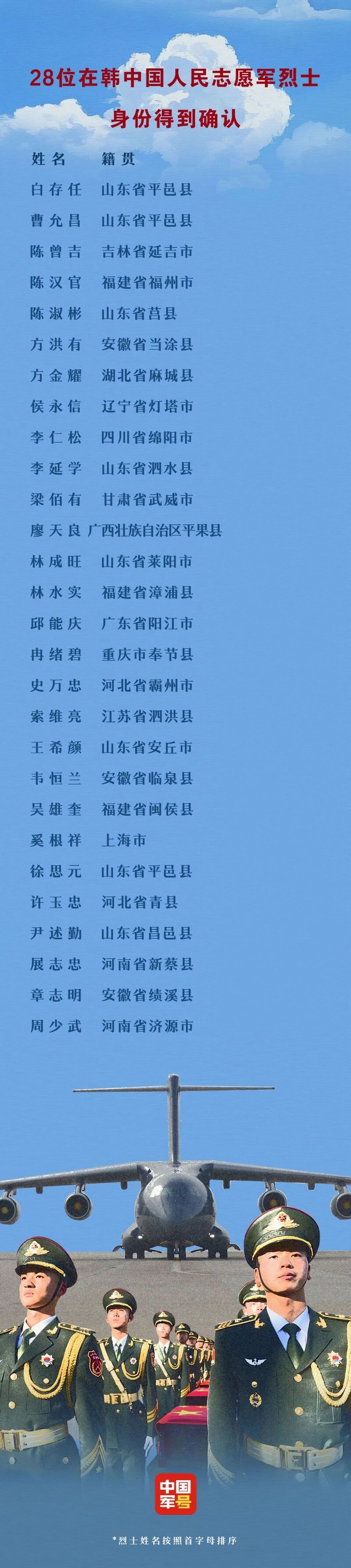

交汇点讯 2025年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年。山河已无恙,英魂归故乡。日前,退役军人事务部在介绍第十二批在韩志愿军烈士遗骸回国相关情况时表示,截至目前,我国已成功为28位在韩志愿军烈士确认身份、找到亲人。这28个名字的背后,是28个家庭长达70余年的思念与等待。江苏宿迁市泗洪县的索维亮烈士,便是其中之一。

9月11日晚,记者联系到了索维亮烈士唯一的在世妹妹,85岁的索为平老人。在她的讲述中,一个鲜活、亲切的年轻军人形象,跨越70余载岁月,重新清晰起来。

采访中,索为平老人的声音依旧难掩激动,她也为记者讲述了在她眼中,这位“最可爱的人”的生动一面。

索维亮,1928年出生,是索为平的二哥。“我们兄妹五个,我跟他最亲。”在老人的记忆里,二哥的形象定格在了少年时,“他个子很高,比村里同龄孩子都高,眼睛很大,是双眼皮”。老人回忆,二哥经常带着她玩,最让她刻骨铭心的一次,是她在村口池塘边不慎落水,索维亮毫不犹豫地跳下去将她救了上来。“这么多年过去了,我现在有时做梦,还能梦到掉进水里时,二哥把我拽上来的场景。”

1948年,20岁的索维亮参军入伍,离开了家乡。1952年,他随部队奔赴朝鲜战场。

“后来二哥就去参军了,就再也没有回来过。”索为平老人说,参军后,二哥曾往家里寄过一张他当兵时的照片,照片上的他坐在中间,两边各站着一名警卫员,看起来高大魁梧。那是家人最后一次看到他的模样。再后来,当地民政部门送来了一支钢笔、一个怀表、一方手帕,说是索维亮的遗物,同时送达的,还有一张烈士证书。那时家人才确切地知道,他在1953年10月,牺牲在了朝鲜战场。

烈士的侄儿索长领对这位素未谋面的二爷(二叔)的印象,则来自奶奶的思念。“小时候家里有个木箱子,箱底有个箩筐,二爷的照片、遗物和烈士证都放在里面。”索长领回忆,奶奶每次做针线活时,都会拿出这些“宝贝”看一看,给晚辈们讲二爷的故事,讲着讲着就哭了起来。“那是奶奶的宝贝,她不许别人碰,担心弄丢了。”

遗憾的是,随着长辈的相继离世和几次搬家,这些承载着家族记忆的珍贵物品最终还是遗失了,这成了索家人心中永远的愧疚。

英魂不应无名,忠骨终将归根。近年来,国家大力推进在韩志愿军烈士遗骸身份鉴定工作。也是经过这次严谨的科学比对,这份跨越时空的等待终于有了结果——安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园的英雄,正是他们思念了70多年的亲人索维亮。

此外,记者了解到,2014年以来,我国已连续迎回11批981位在韩中国人民志愿军烈士遗骸,随同英雄归来的烈士遗物共10034件。

新华日报·交汇点记者 孙旭晖 通讯员 梁广伦

素材:中国军号

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版