交汇点讯 因为在餐厅就餐时,感觉饭菜“像预制菜”,宿迁市的于女士便给了个差评,让她没想到的是,因为这个“差评”,自己不仅被饭店老板“挂”上了直播间,因此遭受了网暴,甚至还被饭店反诉,惹上了官司!近日,宿迁市一家法院审结了这起因网络差评引发的名誉权纠纷案。

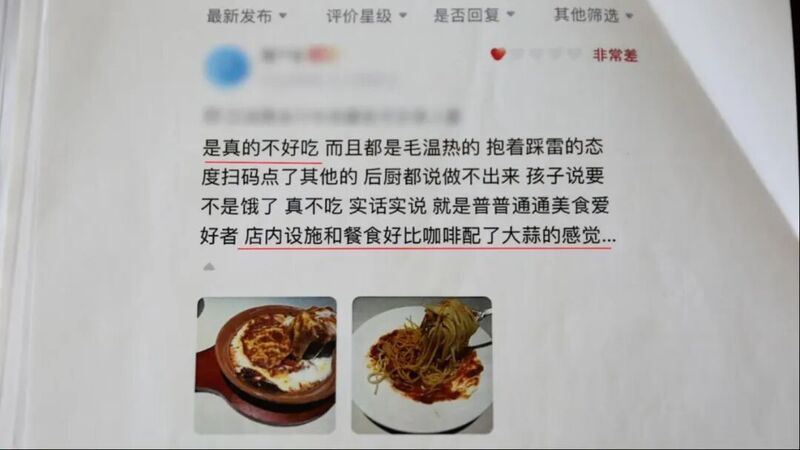

于女士(化名)在宿迁某汉堡店团购了一份套餐,但就餐体验令她很不满意。“上的菜都是温的,类似于预制的,随手就就餐感受作了评价。”她表示,作为消费者,她随后在平台上给出了两个一星差评,并留下了自己的真实感受“店内设施和餐食就好比咖啡配了大蒜的感觉”。

她本以为这只是一次正常的消费评价,谁知刚回到家,就接到了朋友的电话,告知她“上直播了”。于女士打开手机,震惊地发现,汉堡店老板张先生正在直播间里,循环播放她和孩子就餐的店内监控视频。

此后几天,张先生在直播中不仅公布视频,还对于女士的身材、品行等进行贬损性评价。一些不明真相的网友跟风攻击,事件迅速发酵。更严重的是,这场风波蔓延到了线下,于女士在校读书的女儿因此被同学嘲笑,被追问“是不是和你妈妈吃霸王餐”“是不是去碰瓷的”。

店主张先生认为,于女士的评价是“恶意差评”。“两个小孩点了四个套餐,吃完了给的差评,我主观判断,她是不是同行?一星差评对我们一家店的伤害可以说是致命的。”

因为双方的矛盾,于女士提起诉讼,认为张先生的行为严重侵害了自己和家人的名誉权、隐私权,要求其公开道歉并赔偿精神损失1万元。而张先生则提起反诉,坚称于女士的差评不实,导致其店铺商誉受损、生意下滑,同样要求于女士赔偿经济损失1万元。

日前,原告(反诉被告)于女士与被告(反诉原告)张先生人格权纠纷一案,在法院开庭审理。庭审中,于女士认为,对就餐的感受进行评价是消费者的权利,被告通过网络直播,言语侮辱自己,并在直播间公开店内就餐监控视频,给自己和家人身心造成了严重伤害。而被告张先生的诉讼委托代理人认为,张先生在直播中的不当言论是由于于女士利用就餐机制,在没有事实依据的情况下给出两个恶意差评造成的,于女士的行为侵害了张先生经营汉堡店的商誉并造成经济损失,因此反诉于女士承担相应责任。

对此,法院经审理后认为,于女士的评价基于真实的消费体验,未超过消费者对商家进行评价的合理限度,不构成恶意差评。

相反,店主张先生在处理差评时行为失当。他擅自在近900人观看的直播间公布含有于女士及其孩子影像的就餐视频,并发表侮辱性言辞,引发网络负评,其行为已构成对于女士隐私权、名誉权的侵害。

考虑到案件再次公开传播可能对双方造成二次伤害,在法官的主持下,双方最终达成调解协议。

最终,被告张先生当庭向原告于女士诚恳赔礼道歉,并支付了5000元赔偿金。这起由一个差评引发的风波,在法庭画上了句号。

该案的承办法官刘川认为,对消费者来说,消费者依法享有对商品和服务进行监督批评的权利。同时,法院提醒消费者要注意批评的界限,依法理性维权,对商家来说商家应合理对待消费者的评价,只要消费者的评价是基于真实的交易经历,即使评价较为主观,商家也应具有一定的容忍义务。此外,网络不是法外之地,公民的人格权在网络空间同样受到法律保护,法律保障个人的言论自由,但不能损害他人的合法权益。在网络活动中,广大网民也要依法规范自身的言行。

新华日报·交汇点记者 孙旭晖 通讯员 李瑞武

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版