在中国绘画史脉络中,吴门画派是明代文人画走向鼎盛的标志性流派,其“兼总条贯,揽其精微”的艺术品格与深厚的地域文化底蕴,深刻影响后世画坛。从沈周、文徵明奠定“明四家”格局——沈周以“细沈”“粗沈”风格演变勾勒笔墨进阶轨迹,文徵明以诗书画印融合彰显文人雅致,唐寅以狂放笔墨突破院体桎梏,仇英以“工而不板、妍而不甜”实现行家与文人画的平衡——到当代“新吴门画派”以苏州国画院为核心崛起,这一画派始终以“地域为根、时代为魂”,在传承中突破程式,在创新中延续文脉。

2025年9月11日,“万相・万象——周矩敏人物画展”在张家港市美术馆开幕,作为该馆“新吴门大家系列研究展”的开篇之作,此次展览集结周矩敏“大先生”“丝绸之路”“海上尘烟”“异域风情”“园林人物”五大系列精品及创作手稿、文献,为研究其艺术风格生成、文化内涵积淀提供了关键窗口。本文系统梳理吴门画派的历史基因与艺术特质,剖析新吴门画派兴起的时代逻辑,并以周矩敏人物画为核心考察对象,结合展览中的具体作品,阐释其对新吴门画派人物画创作的突破性贡献;同时旨在揭示吴门文脉从明代到当代的活态传承路径,为地域画派的现代化转型提供学术参照。

一、吴门画派的历史基因与核心艺术特质

吴门画派的兴起是明代中期江南经济、思想、文化多重因素共振的结果,其艺术特色既根植于吴地“家家礼乐,人人诗书”的尚文传统,又在与思想界、文学界的深度互动中形成独特品格。

(一)兴起背景:经济基底与思想土壤

明代中期的苏州,凭借“城市工商业特别发达”的经济优势,成为江南乃至全国的经济重镇。商品经济的繁荣催生市民阶层壮大,推动艺术商品化进程——沈周、文徵明公开出售作品并制定润格,画作成为市场“抢手货”,甚至出现专门仿制的工坊,这种“艺术商品化现象”打破文人画“自娱”的单一属性,使其兼具审美与实用价值。

思想层面,明代“个性解放新思潮”对吴门画家影响深远。以“吴中四才子”为代表的文人群体反对宋儒理学,追求人性解放,这种思想直接投射于绘画:沈周“不为仕途,隐遁终身”却“以积极入世的态度因文会友”,其40岁前的“细沈”代表作《庐山高图》师法王蒙,笔法细腻严谨,摒弃元四家的“萧索孤寒”,融入“田园气息与烟火意味”;唐寅以“狂放不羁”的性格突破院体画刻板,在《秋风纨扇图》中以“秋扇”喻世,注入“逐炎凉”的个人情志,皆为思想解放的艺术表达。

(二)艺术特色:兼容并蓄与文人意趣

吴门画派的核心特质首推“兼容精神”。不同于董其昌“崇南贬北”的“南北宗论”,吴门画家打破“利家”(文人画)与“行家”(职业画)的壁垒:沈周“出入于宋元各家”,60岁后形成的“粗沈”风格如《沧州趣图》,以豪放笔墨兼具元四家水墨浅绛的雅致与南宋李、刘、马、夏的劲健;文徵明“兼宗各体”,《溪桥策杖图》中“短策轻衫漫游”的场景,融合赵孟頫青绿法与元四家水墨意趣,尽显“精工与雅逸的平衡”;仇英虽出身“行家”,却在文徵明影响下“文雅化”,《人物故事图》册页以工笔重彩刻画场景,既保院体精细,又含文人雅致,成为“行家文人化”典范。

其次,“吴趣”是吴门画派的核心审美。这种“趣”既体现为地域景观的诗意再现——沈周《东庄图册》、文徵明《拙政园诗画册》以“园林化构图”展现江南园林“曲径通幽”;又表现为文人生活的雅致刻画——文徵明《浒溪草堂图》《木泾幽居图》通过“书斋雅集”“品茗论艺”场景,彰显文人“高洁品格与闲适心境”。此外,“纪实性”亦是重要特色,沈周《吴中名胜图册》、文嘉《二洞纪游图》“以真景为基,融抒情于景”,实现“纪实性与艺术性的统一”。

(三)传承脉络:家学与交游的双重支撑

吴门画派的传承依赖“家族家学”与“文人交游”的双重纽带。江南文化家族“以血缘为纽带传衍艺术文脉”:沈周家族“五世业画”,祖父沈澄与元代画家王蒙交好,父亲沈恒吉、伯父沈贞吉均为文人画家,家藏“听雨楼”藏王蒙《听雨楼图》等珍品,为沈周提供“耳濡目染的艺术环境”;文徵明家族“八代不衰”,其子文彭、文嘉,侄文伯仁承家学,形成“文派”庞大体系。

同时,文人交游构建的“文化网络”扩大画派影响:沈周与王鏊、吴宽“诗画寄赠”,文徵明与祝允明、唐寅“相切劘”,甚至与方外之人“频繁往来”。这种跨阶层交游既提供“思想碰撞平台”,又使作品获得“广泛社会认同”,最终促成吴门画派“取代院体与浙派,占据画坛主位”。

二、从吴门到新吴门:画派转型的时代逻辑

明清以降,吴门画派虽历经“松江派”“娄东派”分流,但其核心文脉未断。进入当代,传统画式式微与社会文化变迁推动“新吴门画派”兴起,成为吴门文脉当代传承的“新载体”,而2007年在中国美术馆举办的“新吴门画派——苏州国画院中国画作品展览”,更以118件“体现对时代的感悟、对民生的关注”的作品,标志该流派正式进入全国视野。

(一)转型背景:传统困境与当代需求

清代以降,吴门画派陷入“程式化”困境。明末清初画家“固守前人笔墨,徒仿形貌”,如“三吴一冯”虽为吴门嫡系,却“无新风格出现”,导致画派“活力渐失”;加之艺术中心随上海开埠转移,吴门画派逐渐沦为“笔墨档案库”,亟需“新图式、新题材、新思想”注入。

当代社会的文化需求为新吴门画派提供契机:一方面,“文化自觉与文化自信”提升,人们重新关注地域传统,苏州作为“吴门发源地”需“当代画家扛起传承大旗”;另一方面,新吴门画派需“以新图式承载地域文化”,传统“园林、文人”题材已难回应“全球化、现代化”语境,需实现“地域与全球视野的融合”——这一需求恰成为周矩敏等艺术家探索的核心方向。

(二)新吴门画派的兴起:机构推动与学术支撑

苏州国画院是新吴门画派崛起的“核心引擎”。1960年成立的苏州国画院,选址从“怡园湛露堂”到“拙政园远香楼”再到今天的“听枫园”,始终“游弋于园林山水间”,承接吴门“园林与书画气脉相通”的传统;画院以“德厚艺精”为训导,汇聚吴养木、张继馨、孙君良、周矩敏等名家,形成“群体创作意识把控在江南文化态势内,艺术样式各具风貌”的格局——孙君良“首创孙氏园林画法”,刘懋善“渗入西洋技法”表现水乡光影,而周矩敏则以人物画为突破口,成为流派转型的关键力量。

学术研究为新吴门画派提供“理论支撑”。梳理中外学者研究脉络,从陈师曾、潘天寿对“吴派文人属性”的界定,到高居翰、石守谦以“图像学、风格学”分析吴门画的“地域风格与社会语境”,再到《美术》杂志2015年03期《从传统走进现代——周矩敏的人物画艺术》对个体艺术家的深度解读,均为新吴门画派“厘清文脉、找准定位”提供依据;另有学者提出“画派界定新标尺”,强调“相近的思想倾向、艺术风格,高水平的领军人物”,为新吴门画派的“流派属性”提供学术参照。

(三)文脉延续:600年吴门精神的当代传承

新吴门画派的核心是对吴门精神的“活态传承”,正如“万相・万象”展览前言所指出:“新吴门之‘新’,非断裂,而是生长”。新吴门画家“既继承吴门‘关注人文、注重笔墨’的精神,又以开放视野拓展表现领域”:孙君良以“园林湖石的经典表现”延续吴门“园林绘画”传统;刘懋善用光影表现江南水乡,呼应吴门“兼容并蓄”精神;周矩敏则以人物画为核心,在“大先生”“丝绸之路”等系列中实现“题材、形式、思想”的全面创新,成为新吴门画派“转型关键人物”。

三、周矩敏人物画:新吴门画派的创新实践

作为苏州国画院第四任院长、现任名誉院长,享受国务院政府特殊津贴的一级美术师,周矩敏的人物画以“周氏样式”为核心,在“形式语言、题材拓展、文化赋能”三方面突破,其艺术成就早已获得业界认可——作品《鸣》被中国美术馆收藏,《双陆》获第四届全国体育美术展览一等奖并被国际奥委会总部收藏,《弦叙》获第八届全国美展最高奖。而“万相・万象”展览中的五大系列作品,更集中展现了他对新吴门画派的创新贡献。

(一)形式创新:“周氏样式”的建构与实践

“周氏样式”是对吴门笔墨传统的“当代转译”,核心为“造型概括化、笔墨写意化、构图现代化”,这一风格在展览各系列中均有鲜明体现。

造型上,周矩敏摒弃吴门“形神兼备”的具象追求(如唐寅仕女 “细劲勾线”),以“符号化语言”提炼人物特征。“大先生”系列中,朱自清的清瘦儒雅、梁漱溟的眉目深沉、林徽因的聪慧灵动,皆通过“面部淡墨轻点眉眼,姿态与衣纹线条强化个性”的方式呈现——既吸收沈周“粗沈”画风“以简驭繁”的精神,又融入现代平面构成审美,实现“形简而神足”。

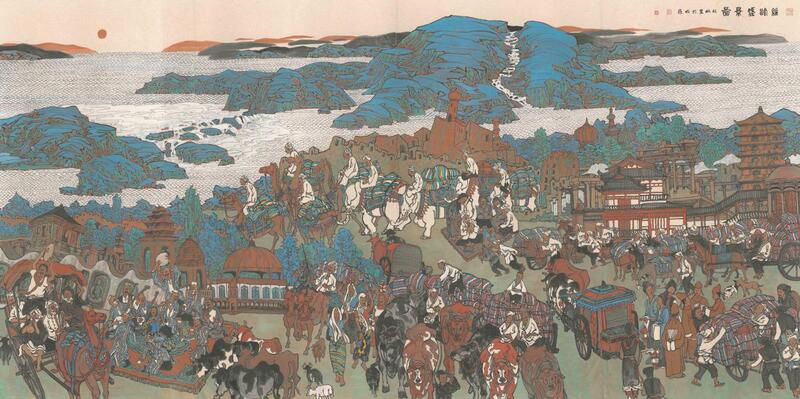

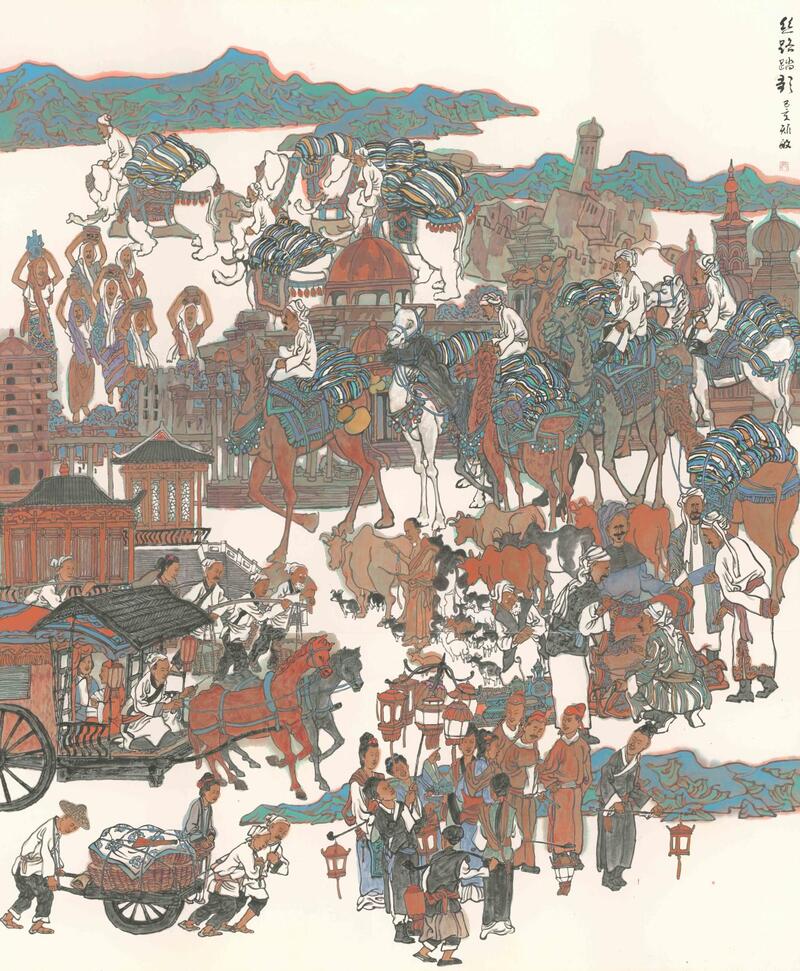

笔墨上,周矩敏深谙吴门“以书入画”传统,却实现“写意性重构”。他保留中锋用笔的遒劲质感,描绘人物衣纹“兼具沈周苍劲与文徵明秀润”;同时突破“水墨为主”的吴门传统:“大先生”系列借鉴西方绘画技法,以赭石、石绿对人物面部进行主观明暗处理,赋予画面当代审美;“丝绸之路”系列则借鉴敦煌壁画重彩画法,将厚重矿物颜料与淡雅水墨结合,如《丝路盛景图》(250×500cm)中,异域服饰的浓烈色彩与背景水墨的空灵形成“色不碍墨、墨不压色”的平衡,增强视觉冲击力。

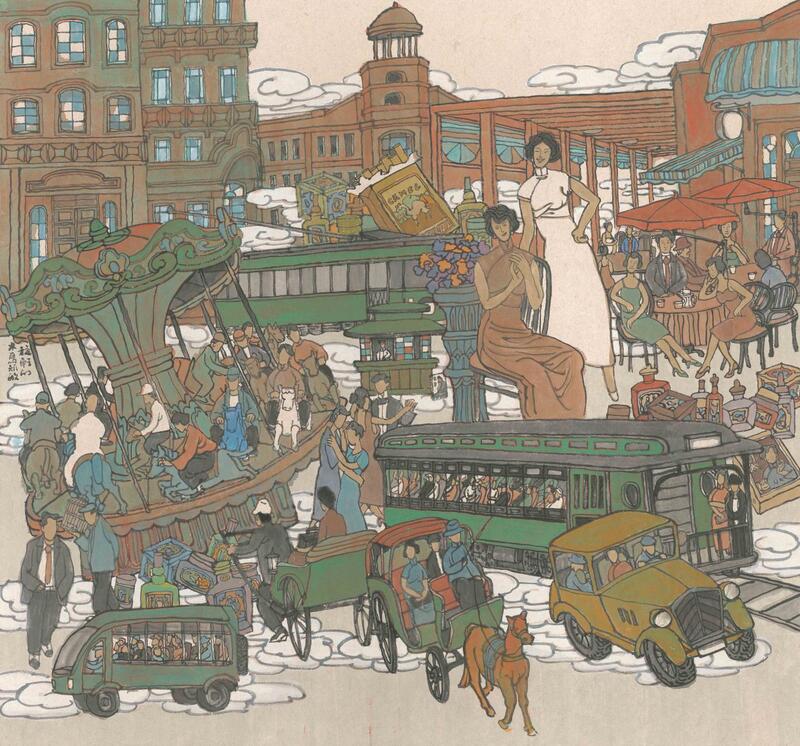

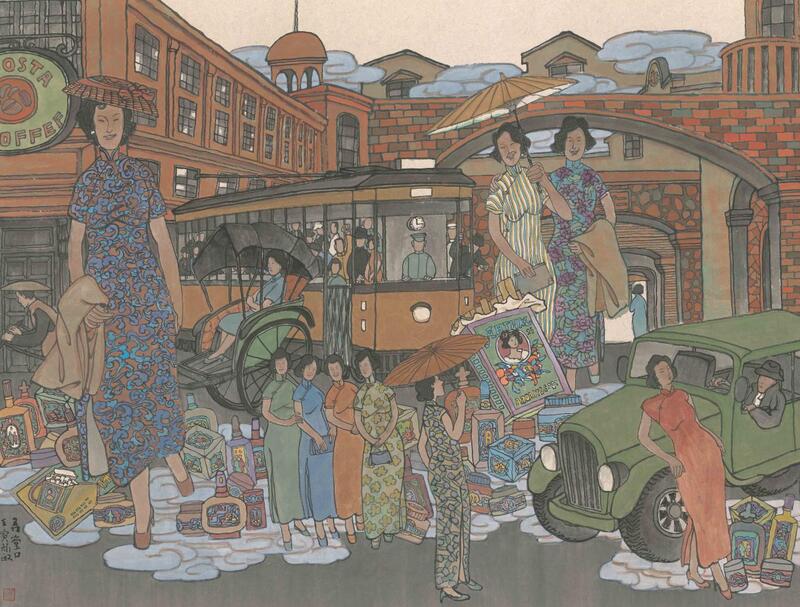

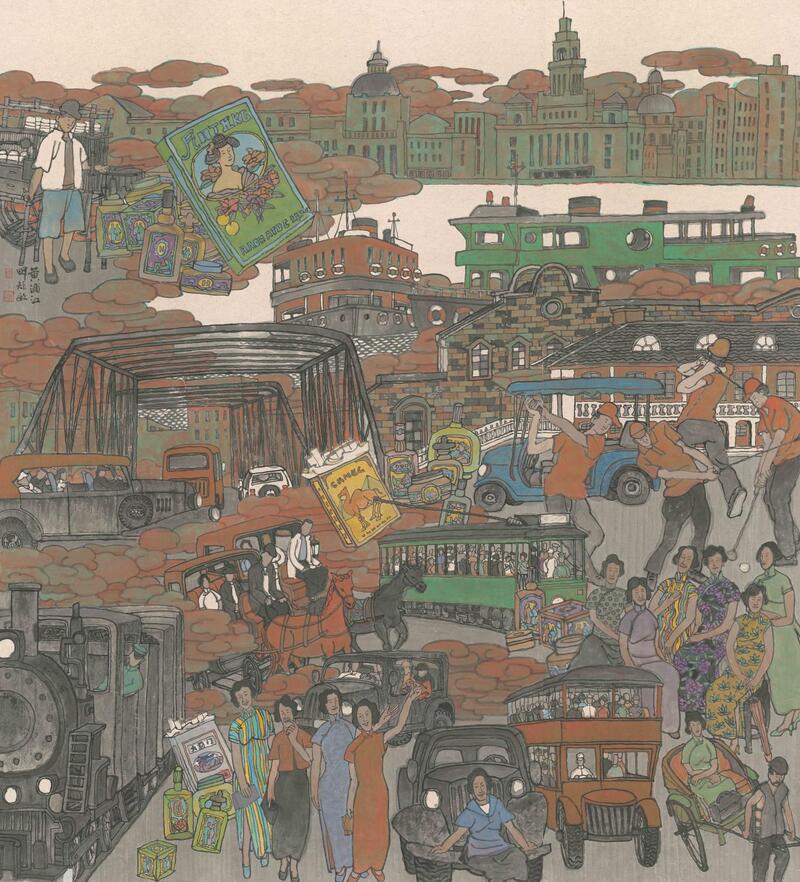

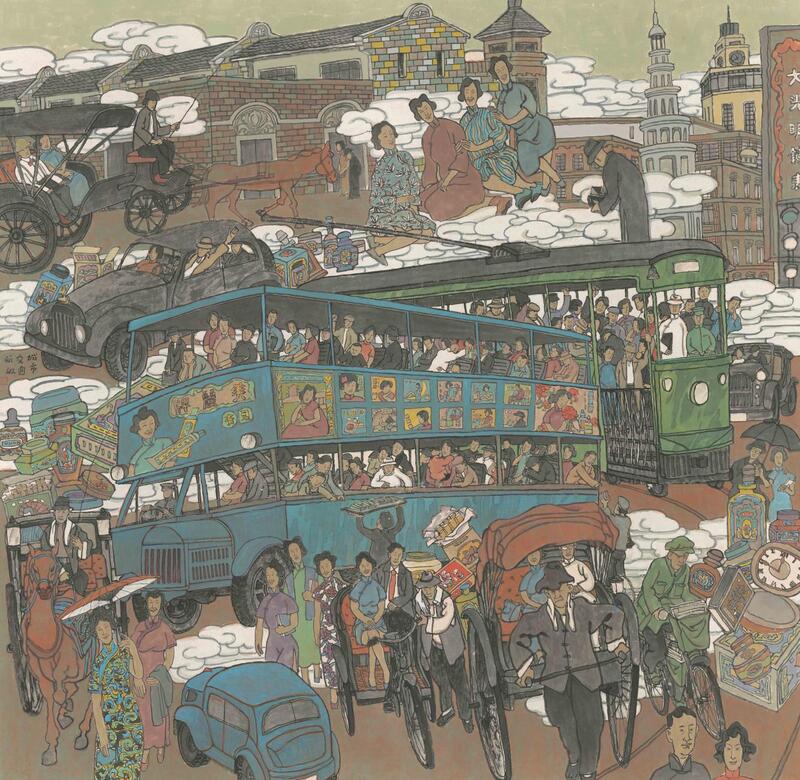

构图上,周矩敏突破“背景衬托人物”的传统模式,探索“人物与空间共生”的现代布局。“海上尘烟”系列是典型代表,该系列以“意识流”方式打破时空,将民国上海的豫园、石库门、旋转木马等场景与人物“打散重组”,如《旋转的木马》(124×132cm)、《弄堂口》(123×162cm),通过碎片化构图构建“梦靥般的繁花境象”,既突破单一时空叙事局限,又精准传达海派文化精髓;“丝绸之路”系列则以“方形构图”框定海上或高原场景,绵延的队伍、巍峨的船只与奔腾的巨浪形成“三角关系”,线条倾斜感与留白“传递海上丝绸之路壮阔与人物精神张力”。

(二)题材拓展:从“吴门意趣”到“多元叙事”

周矩敏的题材打破吴门“江南文人、世俗百态”的地域局限,以五大系列构建“多元格局”,实现从“地域性文人画”到“具有国际视野的当代水墨”的跨越。

其一,“传统文人形象的当代转译”——“大先生”系列。吴门以“文人雅集、别号图”为核心题材,周矩敏则历时四年,将题材拓展为对中国近代知识分子精神的刻画,涵盖钱锺书、傅雷、费孝通、李叔同、叶圣陶等文学、哲学、历史、教育领域大家。作品既保持传统文人画“重意境、尚笔墨”的特点,讲究诗书画相融与留白,延续文人书卷气;又通过“凝视电脑的文人”“咖啡馆阅书的学者”等现代场景,让“文人精神” 回应当代生活,实现“传统品格与当代语境的对话”。

其二,“地域题材的全球拓展”——“丝绸之路”系列。传统吴门画多表现江南风光,而“丝绸之路”系列突破“避世”与“隐逸”的传统,转向“跨文化叙事”:《海上丝路汇天下》(250×500cm)、《丝路踏歌》(218×180cm)等作品,通过异域建筑、服饰、器物等元素,展现丝路沿线的文化交融;创作中借鉴汉唐文化意韵与传统壁画平面装饰效果,多视角多场景组合的手法,彰显艺术家的历史使命感,也呼应吴门“兼容并蓄”的精神内核。

其三,“时代记忆的艺术重构”——“海上尘烟”系列。作为在上海度过童年的艺术家,周矩敏以“长辈讲述+历史资料”为基础,用16件作品构建民国上海的“流动图景”。

《黄浦江畔》(200×182cm)、《城市交通》(196×202cm)等作品,既真实反映普通市民的生活环境与情趣,又以“时空重组”的实验性手法,让“地域记忆”超越具体时空,成为对近代城市文化的普遍思考。

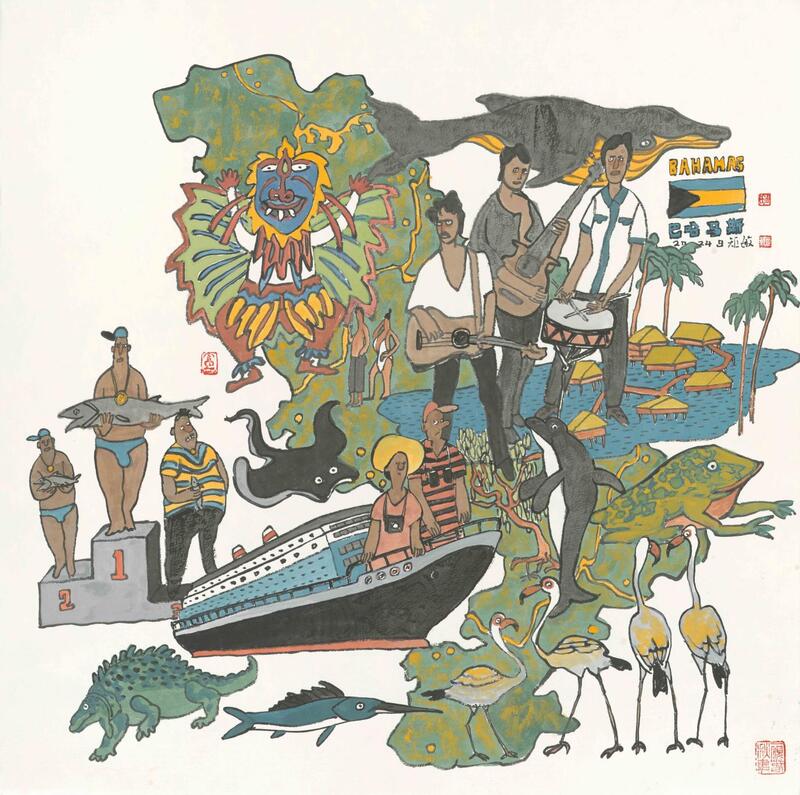

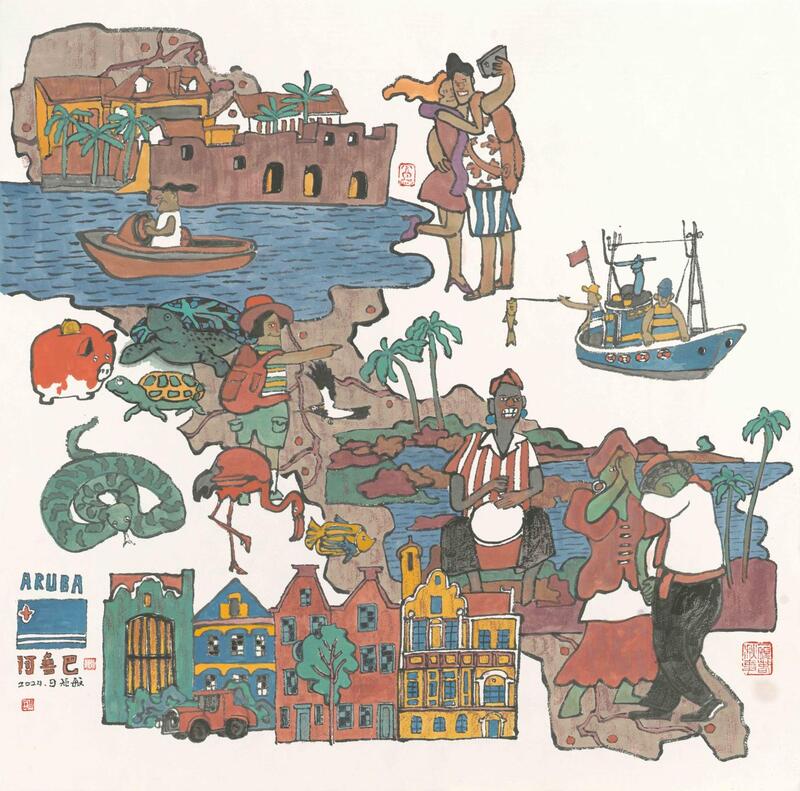

其四,“跨文化视野的审美表达”——“异域风情”系列。该系列分为“国外写生”与“美洲印象”两部分:“国外写生”以中国笔墨结合西方色彩直接描绘异域风光,如15件68×45cm的写生作品,保持对实景的尊重;“美洲印象”则更具主观创造性,以各国地图为背景,将典型人物、服饰、建筑及动物置于前景,巧妙融入国旗元素,形成剪影式风趣语言(如《阿鲁巴》《巴哈马斯》等50×50cm作品)。

值得注意的是,周矩敏始终以彩墨这一传统媒介为载体,保持文化主体性,不迎合异域审美,实现“跨文化对话”而非“文化迎合”。

其五,“吴门园林题材的当代激活”——“园林人物”系列。园林是吴门画派的重要题材,周矩敏在此基础上,将不同时代人物的沉思、对弈、品茶、赏景等活动融入园林场景,如10件138×68cm的作品,以“笔墨浓郁、线条奔放爽利”营造园林意境,人物比例虽小、表情概括,却如“嵌入园林的文化符号”,展现人文精神的栖居状态。正如他在创作体会中所言:“此画与彼画犹如熟人相见,虽图式语言有变,但‘此象非象’似曾相识,血脉相通”。

(三)文化赋能:吴门精神的当代诠释与传播

周矩敏的人物画始终以“传承吴门精神、深化人文关怀”为核心,而“万相・万象”展览特设的“创作手稿及文献展区”,更从创作过程维度,揭示其“创新源于传统”的逻辑。

在文献展区,《线像:周矩敏线描集》《画话》《周矩敏水墨小品集》等著作,以及《新吴门画派苏州当代中国画大展作品集》《当代吴门名家周矩敏作品集》等文献,系统梳理其艺术脉络;创作手稿展区则展示原始速写本、“丝绸之路”“海上尘烟”系列的构图草稿,以及从单个人物水墨练习到复杂群像的完整推进过程——这些手稿与成品呼应,构建“灵感—草稿—成品”的叙事链,印证周矩敏所言:“一切富有生命力的创新皆非凭空而来,无不源于对传统的深切领悟与无数次的笔墨锤炼”。

从文化内涵看,周矩敏实现了三重突破:一是“吴趣”的现代化转译——“园林人物”系列以“淡绿、浅赭基调”延续吴门清新雅致,却以“现代人物动态”使“吴趣”成为“当代江南生活美学”;二是“利家与行家的当代融合”——“大先生”系列既有文人画“笔情墨趣”,又有职业画“造型张力”,打破当代画坛“文人画空谈意境、职业画堆砌技巧”的对立;三是“人文关怀的全民拓展”——他描绘底层劳动者“避免同情式刻画,展现生命韧性”,描绘异域人物“以平等视角捕捉温情”,使作品从“文人圈层的审美”走向“全民共享的文化表达”,这恰是对吴门“关注世俗、贴近生活”传统的当代升华。

四、结语

从吴门画派到新吴门画派,600年文脉传承是“地域文化坚守”与“时代精神呼应”的统一。周矩敏的人物画以“周氏样式”为形式内核,以“五大系列”为内容载体,以“当代人文”为精神内核,既传承吴门“兼容并蓄、文人意趣、世俗关怀”的基因,又回应当代“全球化、现代化”需求——正如他在艺术体会中强调:“吴门画派就是在不同历史时期和众大家的推动下画风趋进趋新的,一个画派能绵延不衰,关键在于与时俱进,不断创新”。

“万相・万象”展览的意义,不仅在于呈现周矩敏的个人艺术成就,更在于以个体实践折射新吴门画派的发展路径。未来,新吴门画派需继续以“吴门精神为根,时代需求为魂”,在题材上挖掘“江南文化、跨文化”深层内涵,在形式上探索“传统笔墨与当代媒介”融合,在思想上深化“人文关怀与时代议题”结合。

吴门画派的生命力在于“创新中的文脉延续”,而周矩敏的实践已证明:当传统笔墨与当代视野相遇,地域画派不仅能守护文化根脉,更能成为中国美术走向世界的重要力量。新吴门画派也将在“传承与突破”中,为中国人物画发展提供“鲜活且有地域特色”的实践路径。

作者:安昌礼(张家港市书画院副院长、张家港市评协主席)

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版