江苏警官学院校园里,入学新生军训的脚步声整齐划一,口号声嘹亮震天,蓬勃昂扬之姿跃然眼前。江苏警官学院博物馆主办的“破晓——城市接管中的人民公安”展览正在进行。在众多展陈中,一张泛黄的学习证明特别引人注目,它既见证着一段波澜壮阔的青春征程,又映照着人民警察的红色初心:76年前的夏天,400多名朝气蓬勃的年轻人从南京出发,奔赴正在解放中的大西南,用热血与生命谱写烽火弦歌。新中国的江苏警察事业也由此启航。

八千里路云和月 热血铺出破晓之路

1949年4月23日,南京解放。5月16日,南京市公安局正式成立,6月,南京市公安局公安学校(以下简称南京公安学校,江苏警官学院前身)在清凉山应运而生,南京市公安局局长周兴兼任校长。随着南京、上海等大城市相继解放,中国人民解放军趁势挺进大西南。

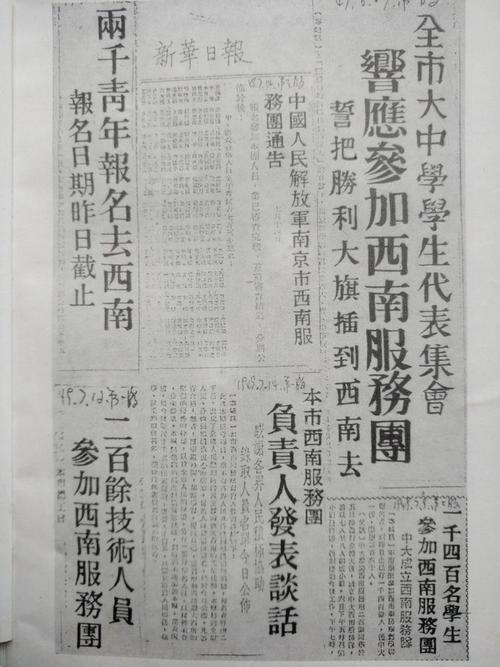

“走,向着大西南走!”6月25日,《新华日报》刊登“本市筹组西南服务团”的消息,发出“把胜利大旗插到西南去”的号召,在南京青年学生中掀起报名热潮。8月,第二野战军筹备完成西南服务团,其中第六支队迎来南京公安学校第一期412名学员。

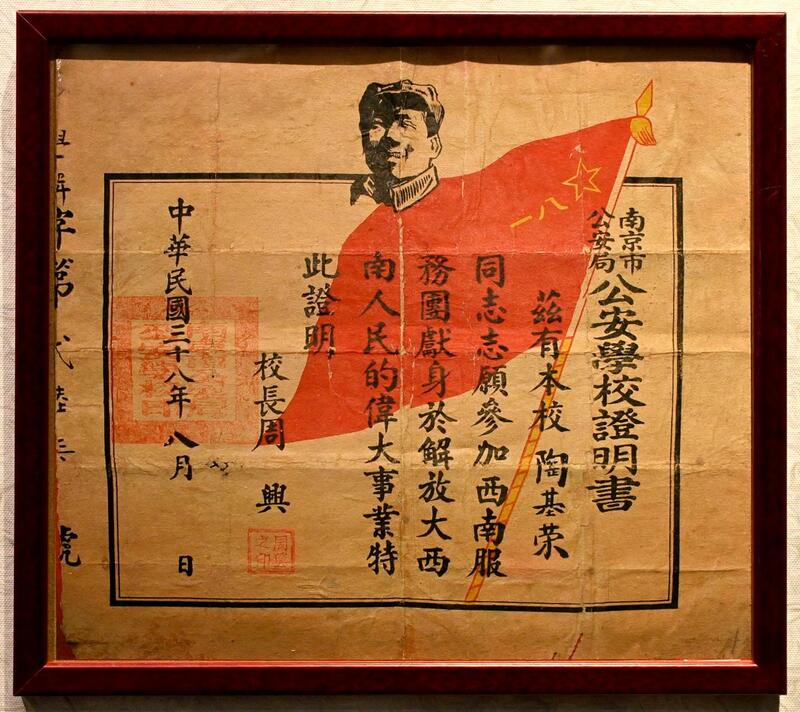

出发前,每个学员都领到了一张证明,由南京公安学校出具,第一任校长周兴签发。记者在“破晓”展览中看到的,就是其中一张原件,泛黄的纸张上写着:“兹有本校陶基荣同志志愿参加西南服务团,献身于解放大西南人民的伟大事业,特此证明。”

江苏警官学院一级主任科员何稼男介绍,当时公安学校第一期学员仅在校学习数月,尚未毕业。志愿前往西南的几百名学员,就是怀揣着这份特殊的“毕业文凭”,毅然告别安稳的城市生活,奔向条件更加艰苦的西南大地。

“从南京下关码头出发,渡江至浦口,乘火车沿津浦线、陇海线、平汉线抵达湖南湘潭,这批学员跟随野战军,跨越八千里路的‘小长征’,其中三千多里是徒步行军。”何稼男在研究这段历史时发现,这支队伍多是来自江南水乡和大城市的青年,不少人家庭条件优渥,行军途中脚磨出泡、甚至有生命危险都是常有的事,但他们都克服了重重困难,凭着信念与毅力坚持了下来。

进入西南后,团员们立即工作,与当地干部并肩作战,全面接管旧政权、建立与巩固新政权,参与征粮剿匪、土地改革、公安接管等工作。他们当中,有的人不幸牺牲,在大西南洒下一腔热血;有的人一生奉献给了大西南,成为西南建设的中流砥柱,为大西南人民政权的最初建立、后续发展立下了不可磨灭的功勋。

时任团长的宋任穷曾这样称赞他们,“不愧是投笔从戎的一代,自我牺牲的一代,无私奉献的一代,全心全意为人民服务的一代”。

用一生诠释无私奉献 “青春之光”永远闪耀

一位身穿军装的女学生,眼神坚定地看着前方,手里握紧一本书——在“破晓”展览中,紧挨着西南服务团学习证明展出的一张大幅照片,同样引人注目。这位学生是谁?她又有着怎样的故事?

江苏警官学院二级主任科员田一平介绍,这位学生名叫王秉清,是南京公安学校参加西南服务团的学员中最小的一位。1933年出生于河北平谷的她,1949年年仅16岁,便响应党的号召加入西南服务团。

如今,王秉清92岁高龄,回忆往事仍历历在目,恍若昨日。“我和同学们热血沸腾,激情满怀。参加西南服务团就是做革命战士,到大西南干革命,为西南人民服务!”她慢慢地对记者诉说着。

长途行军的艰辛超乎想象,正如田一平所感慨的,当时像王秉清这样的首期学员,如果不去大西南,毕业后就分配稳定工作,前途光明。但他们主动放弃安定优渥的生活,以无私奉献的精神踏上一条艰苦之路,到今天仍令人动容。

西南服务团成功完成任务之后,王秉清留在重庆。在接受采访时,她清楚地记得:“我们每天要走80到100里路,最多走120里路。第一天行军,脚板上磨出了水泡,第二天走在坚硬的路上很痛……”翻越白马山时,正值大雪封山,他们顶着刺骨寒风攀越雪山,上下跋涉两百余里,下山时甚至只能坐在冰面上滑行。面对如此艰险,她和战友们始终发扬革命乐观主义精神,熬了过来。

1949年12月初,王秉清所在队伍抵达重庆,她被分配到重庆市公安局化龙桥第八分局,参与接管籍区各单位和档察资料,深入发动群众开展调查摸底。“我们开展了户口普查、划分户籍段、废除旧保甲制度、建立治保组织等工作,让社会治安大为好转,建立了新秩序。”经过艰苦的努力,王秉清和战友们一起完成了接管、治乱、建立人民公安的使命。

时间来到1957年,为加强中学思想政治教育,党和政府抽调政工干部充实学校力量。王秉清服从组织安排,调任重庆市第十七中学政治课教师。“调我到学校教政治课是党的需要,我懂得中学开设政治课的重要意义。”她积极投入,连续多年受到表彰,还被评为“三八红旗手”。

虽离开公安战线,王秉清始终坚守着为人民服务的初心,传承着公安事业的红色基因。庆祝中华人民共和国成立50周年之际,她获颁“献给共和国创立者”纪念章。“我的一生是平淡的一生,也是艰苦奋斗的一生。我没有虚度年华,没有违背青春年少时参加西南服务团的初衷。我尽最大的努力去完成了党和政府交给我的任务。”说起这段经历,王秉清坚定而自豪。

“红色基因”代代传承,让历史照见未来

从革命年代的西南服务团,到新时代的人民警察,“红色基因”代代相传,铸就了人民警察血脉中永不褪色的忠诚底色。如今的江苏警官学院,新生入学第一课便是参观校史馆、校博物馆,了解人民警察是怎么来的,承担着怎样的使命,自己应该做些什么。

1949年,412名公安学员从清凉山启程奔赴大西南;今天,校园中的文物展品无声胜有声,诉说着一段段生动鲜活而又催人奋进的历史。从参加工作开始,何稼男就热爱收藏历史资料,博物馆筹办以来,他已将收集来的上千件文物资料全数捐赠。他说,历史并不遥远,一张纸一本书一个物件,就能把现在和历史连结起来,“看到、领悟过去发生的事情,新一代学子就更能明白未来的路他该如何走。一个民族骨子里的那份精神就是这样传承与开拓的。”

“西南服务团是江苏警察发展的重要起点。”翻山越岭的八千里征途,不仅是地理空间的跨越,也是新中国第一代公安人投身革命、稳固政权的奋斗之路,更是江苏人民警察代代延续的“红色”之路。76年来,无数个“王秉清”在警察岗位或平凡工作中坚守奋斗,用行动诠释着“听党话跟党走”、无私奉献的坚定信念。

江苏警官学院的博物馆是座“宝藏”。馆长刘莉表示,我们要做的不仅仅是成为“宝藏”,还要不断创新展陈方式,讲好警察故事,引导学子们铭记历史、弘扬精神,让红色基因代代相传、发扬光大。

统筹 易保山 于英杰

通讯员 刘铮

记者 刘雨霏 王子钰

编导 张红 应巧玲

摄像/剪辑 韩军

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版