河海大学南京市西康路校区,西北山麓上矗立着一座铜像。每逢新生入学或毕业季,学子们纷纷来到这里,于山花林荫间,和老学长张闻天合影留念。

张闻天(1900~1976),江苏南汇人(现属上海浦东新区),1917年考入河海工程专门学校(现河海大学),在校期间接触并接受了马克思主义,1925年加入中国共产党,是我党早期的重要领导人。

1923年,时年23岁的“00后”张闻天便写下“神预言”——“我不相信中国人会这样的不争气为人家的奴隶的。我相信不久中国将成为一个光明灿烂的大国!为举世以来所未有的大国!”

那时,身后是腐朽的封建统治,前方是晦暗不清的前路,张闻天举擎起炬火,照亮一片崭新的天地。

鹤鸣于九皋

声闻于天

——《诗经·小雅》

1900年,张闻天出生在江苏南汇县一户农家。离家不远处有片芦苇荡,时有鹤群翱翔,啼鸣声回荡云天,村里长辈便用《诗经》中的“鹤鸣于九皋,声闻于天”为他取名,名为应皋,字闻天。

芦苇荡不远处,有片海塘叫“钦公塘”,得名于清朝的南汇首任知县钦连。旧时,南汇面朝东海,饱受海啸威胁,“民死十之六七,五畜无存”。钦连率全县民众共筑海塘,定海拦潮,百姓得以安居乐业。幼时的张闻天,便憧憬着能像钦连一般治江治海,造福人民。

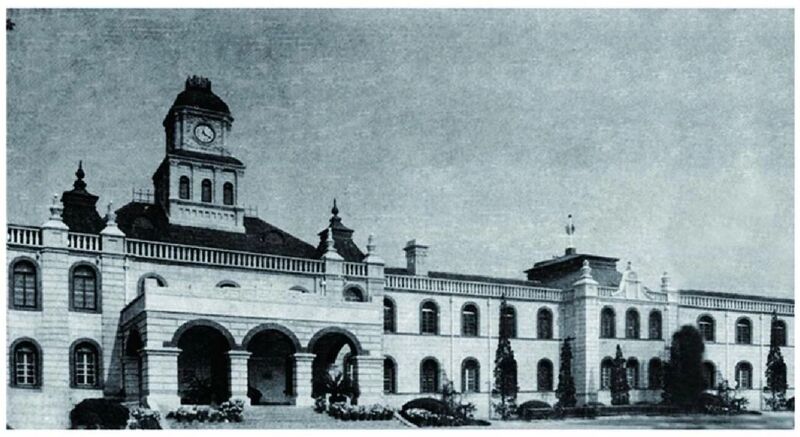

1915年,在“实业救国”“教育救国”的时代大潮中,张謇联合黄炎培、沈恩孚等人,在南京创立河海工程专门学校,为中国第一所专门培养水利技术人才的高等学校。

1915年校舍(现南京鼓楼区湖南路10号)

1917年夏天,17岁的张闻天无意中从上海《申报》看到了河海的招生广告,立即被其吸引。7月15日至17日,经过三天紧张考试,张闻天以第22名的成绩成为河海“正科”第三届的学生。

工程学校的学习和训练,潜移默化中培养了学生注重实证、讲求实用的素质,求真务实的科学态度贯穿了张闻天的一生。学校重视英文的训练,要求学生达到“译读写作”的层次,几乎所有专业课程教材均为英文,讲课也多用英语,这使得张闻天早在五四运动前就能阅读英文版马克思主义著作。图书馆里的《新青年》《申报》《救国日报》等刊物,激荡着爱国学子们的思潮,他们常在课余饭后谈论“改造中国”的问题。

图书馆阅览室

起革命的 要是劳农界人

(即工人和农民)

——张闻天,1923年《社会问题》

1919年,张闻天进入河海的第三年。5月4日,五四运动爆发,北京大学等13所学校3000多人在天安门前集会,举行示威游行,如一声惊雷响彻中国大地。

那时,河海学生大多是来自江苏、浙江、安徽、山东四省的公费生,出身贫寒,与劳动大众有天然的亲切感情。消息传到南京,张闻天等爱国青年群情激奋,连夜成立声援北京学生活动小组,率先通电声援、罢课,积极开展宣传组织工作,成为南京地区的中坚力量。

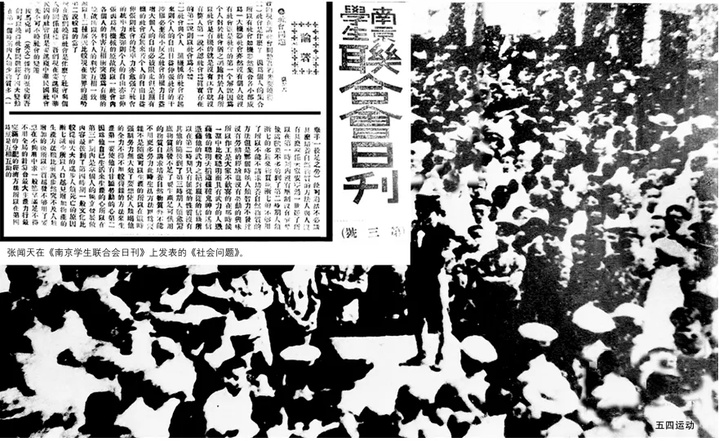

张闻天意识到,在国家存亡千钧一发之时,只有废除卖国政府,才可使中华民族免于沉沦苦海。6月23日,《南京学生联合会日刊》创办,张闻天是发表评论最多的作者之一。他的文章言简意明、尖锐泼辣,针对巴黎和约、铁路借款、南北议和等国内外大事,强烈反对帝国主义和军阀政府,批判封建主义思想,深刻回击反对新文化运动的逆流。

张闻天发表《社会问题》一文

彼时,国内还没有《共产党宣言》中译本,大众不知马克思主义为何物,中国共产党也尚未成立。19岁的张闻天在《社会问题》一文中,便得出了中国革命不同于欧洲旧式革命,要靠工农(即“劳农界人”)起来彻底推翻封建统治的结论,同时介绍《共产党宣言》十条纲领,成为江苏地区传播马克思主义第一人。

火热的爱国运动中,张闻天与同校学长、茅盾的弟弟沈泽民结识,二人志同道合,结为挚友。1919年7月1日,李大钊等人在北京发起成立“少年中国学会”,沈泽民等人在南京发起南京分会,张闻天随之加入。

1920年2月,学会刊物《少年中国》发布一则入会消息,“本会于去年十二月今年一月共加入会员三人:张闻天(江苏)、芮学曾(山西)、毛泽东(湖南)”。那年,20岁的张闻天和27岁的毛泽东是否相识不得而知,但两人的名字并列在一起,“中国少年精英,尽数在此”。

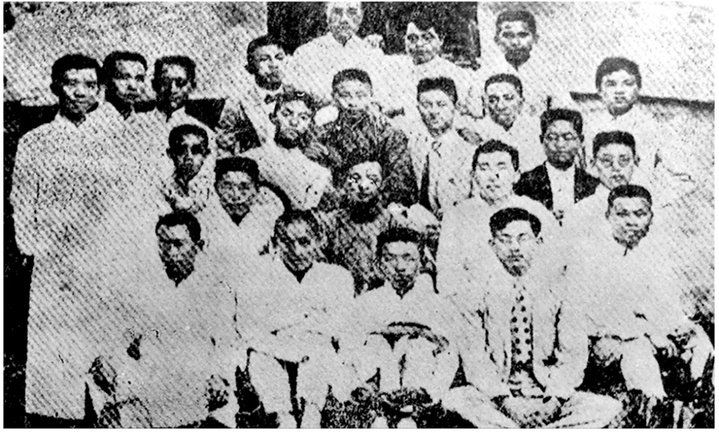

1921年7月,张闻天出席少年中国学会南京大会(三排右一为张闻天)

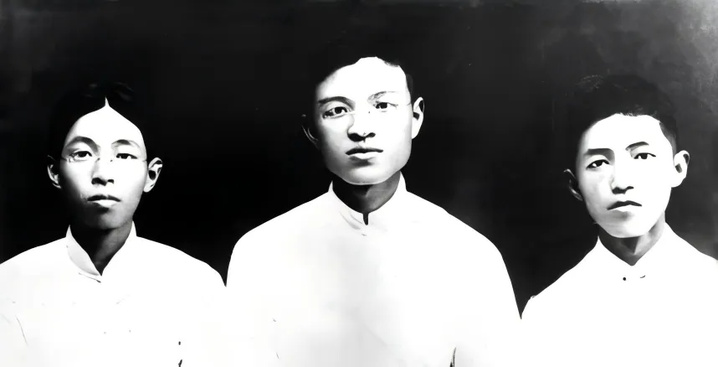

1920年5月,张闻天和沈泽民结伴赴日本留学。1921年,二人重返南京,带动更多河海学生接触马克思主义并走上革命道路,河海也因此被誉为“红帽子大学”。这一年,沈泽民经由哥哥茅盾介绍,加入中国共产党早期组织上海共产主义小组,成为最早的58名党员之一。

沈泽民(右一)与张闻天(中)赴日本学习临行前与茅盾的合影

亲爱的妈妈,你的长虹

将认真的做一个

无私的光明的找求者了

——张闻天,1925年《飘零的黄叶》

在波澜起伏的爱国运动中,张闻天日渐意识到,“要战胜这个社会,必须有联合的力量,单靠个人的文艺活动,是做不到的,而共产党是反抗这个社会的真正可靠的力量。此时,我有了加入共产党的动机。”

1925年,张闻天来到上海,上海正掀起前所未有的反帝浪潮。6月,张闻天在沈泽民等人的介绍下加入中国共产党,走上了革命道路。不久,他的弟弟张健尔也在其影响下投身革命事业。

入党时,张闻天创作抒情小说《飘零的黄叶》,主人公长虹满怀深情地告诉母亲,他要为“创造人生的真意义”而无私地寻求光明,并请母亲祝福他的再生。小说中,长虹对母亲说的话,便如张闻天对党立下的誓言:

“妈妈,贫穷的,漂泊的与流浪的运命,我已经决意去接受了,我将从这种生活中间去发现而且去创造出人生的真意义来。我相信,我将永远的相信,人生虽是到处充满了黑暗,但是在这黑暗的中间,时时有一点点光明闪耀着……亲爱的妈妈,你的长虹,将认真的要开始做一个无私的光明的找求者了。他将把那一点光明拿来,高举在无穷的黑夜中间。”

张闻天小说《飘零的黄叶》

入党同年,张闻天被派往苏联学习研究马克思主义理论。1931年2月,张闻天从莫斯科回到上海,任中共中央宣传部长。1933年到达江西中央革命根据地;1934年1月任中央政治局委员、中央书记处书记。1934年10月参加长征。1938年后,张闻天先后担任中共中央政治局常委、书记处书记并兼任党中央宣传部长、马列学院院长等职。

抗战胜利后,张闻天到东北做地方工作,先后担任中共合江省委书记、中共中央东北局常委兼组织部长等职。1950年以后,张闻天转到外交战线,先后担任驻苏大使和外交部常务副部长,参加了当时我国一系列重大外交活动。

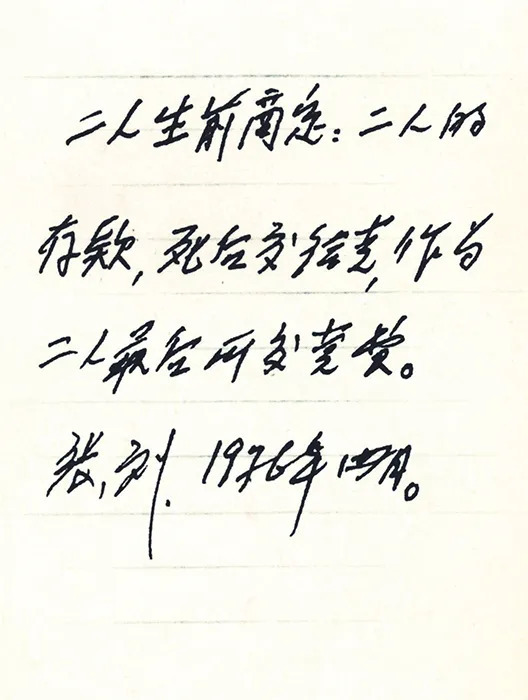

1976年7月1日,张闻天病逝于无锡。病危时,他和妻子刘英商定并留下字据:“二人生前商定,二人的存款,死后交给党,作为二人最后所交党费。”落款是夫妇二人的姓:“张,刘”。他逝世后,刘英一次性上交夫妻二人30年的存款4万元,作为特殊党费。

在入党后为共产主义事业奋斗的整整半个世纪中,张闻天不仅做了“一个无私的光明的找求者”,自身亦是一团穿透黑暗、引导人们前进的不灭的火焰。

百年时光,如长流注入河海,汇成河海乃至大国今天的模样。正如23岁的张闻天所愿,“光明灿烂”,“举世未有”。

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版