刘韵洁:我觉得学习对年轻人来讲不是一个问题。他们说“不到南墙不回头”,我是“不碰得头破血流不回头”,我的坚持可能比别人多一些,所以成果就会有一些,这可能就是成功的机会。

【人物名片】

刘韵洁,1943年1月出生,今年82岁,中国工程院院士。作为我国最早的通信数据领域拓荒者之一,他的人生轨迹与中国互联网的脉动同频共振。从原邮电部数据通信局局长,到紫金山实验室首席科学家,从技术到管理,他全程参与见证了中国互联网的崛起与发展。作为中国公用计算机互联网的重要奠基人,多次获国家及部级科技进步一等奖等荣誉。

从“北大”毕业到“车工”再到“半导体专家”

今时今日,网络已如同维系日常生活的纽带,融入人们的衣食住行。而时光倒回1994年末,互联网还处于“星火初燃”的阶段,上网用户不足万人。从小众体验到全民在线,三十年弹指间,我国互联网成为支撑社会运转的“无形基石”,离不开一代代“铺路人”的热忱与坚守。而刘韵洁的名字,就是绕不开的那个。

“韵洁”,寄寓着父母对他“清白做人,品性高洁”的期许。虽家境清寒,但出身书香门第的他,自幼便沉浸在居里夫人、爱因斯坦等科学巨匠的传记里,在悄然塑造对“科学家”认知的同时,更将一份深沉的家国情怀烙印于心。

刘韵洁:居里夫人,曾经在她的祖国发生战争时,毅然决然地暂时放下科研工作,做普通的战地救护工作,为她的祖国贡献个人力量。科学家,也是普通人,要坚决将个人命运和国家绑在一起。

个人命运与国家紧密相连,这份信念如灯塔般始终矗立,指引着他的每一步选择。高考时,一心报国的刘韵洁坚定选择了国家急需人才的核物理专业。但没想到,1968年,从北京大学核物理专业毕业后,他被分配到河北东光县农具厂。改行做工人也要做得合格,但他心中对科技的向往始终燃烧。不久后,刘韵洁接到研制大功率半导体晶体管的任务。这是雷达等设备的核心部件,就算是发达国家也只能做到输出功率100W,而我国几乎从零开始研制,任谁看来都是“不可能完成的任务”。

刘韵洁:其实那时候如果公正地讲,应该回答不能做,因为那阵也没有基础,你大学毕业尽管学了一点东西,但是你一点经验也没有,但是那是一个回归专业,是科技工作唯一的机会。把这个任务接下来以后,我就组织了一些就是分配的学生,大概五六个人,再叫了一些本地的高中毕业生,我们就开始大功率晶体管的研制。

抓住回归科技工作的唯一希望,刘韵洁带领团队在技术、设备极度匮乏的小县城里,凭着“船小好调头”的灵活优势与一次次敢于试错的勇气,竟真的成功了。成果在全球都位列前茅,如巨石投湖,一下在行业内激起千层浪。

将繁华都市与广袤乡村编织进同一张互联互通的网

1976年,刘韵洁再次“改行”,被调回原邮电部数据通信技术研究所组建不久的计算机室工作。彼时“计算机”尚未进入绝大多数国人视野,传说中有几层楼高,陌生而神秘。可已在半导体领域小有成就的刘韵洁,却预见到了计算机将改变时代的广阔未来。他毅然放弃半导体所负责人的位置,甘愿放下身段,在计算机室做个最基础的技术员。领导把代码研究中最难啃的硬骨头分给他,他昼思夜想,经常连坐公交车过了站也浑然不觉。

刘韵洁:那时候我也看不懂,经常因为研究院在北航那边,我家住在天坛那边,坐车时间很长,一边坐一边想,经常就是坐过站,有时候坐到永定门了,到终点站了还要再坐回去。学习是一个方面,可能思考最重要,因为我的一些想法,一些成果或者一些方向都是在思考当中想出来的,窗户纸一样捅破了以后,大家全都看懂了。

短短几年,曾经的“门外汉”就已成长为计算机领域小有名气的专家。然而就在众人以为刘韵洁将就此深耕时,这位“改行高手”又将目光投向了信息网络这片无人问津的处女地。

刘韵洁:我当时就想这个计算机最大的一个问题,(它们)都是独立的系统,怎么把它联网?我们那个负责人还觉得这根本做不到。那当时因为我比较执着,我坚持把它做出来了。

从零开始、从无到有,他勇敢地踏上了前人未至之路。1994年,我国成功实现了与国际互联网的全功能连接,但那时街头巷尾此起彼伏响着的都是刚兴起的寻呼机,互联网就像深巷里的美酒,明明藏着连接世界的醇香,却无人问津。网上也几乎全是英文内容,资费昂贵,速度缓慢。

刘韵洁:1995年,第二次世界互联网大会在夏威夷开,我去就找到那个大会主席、MCI的副总裁,我说能不能我们电话网接入费也不交了,这样会有利于大家互联互通。

互联互通、降低资费,让更多国人认识、拥抱互联网,刘韵洁的满怀期许得到的却是冰冷的回应:“中国网上什么也没有,我们不需要”。

刘韵洁:他就说刘先生你讲得很对,但现在我们美国的用户没有这种要接到你中国的互联网上的需求,你要有自己的内容,要有对国外用户有吸引力的内容,那才叫平等。所以当时就碰个软钉子,那个意思说你爱接就接,不爱接就不接。

刘韵洁意识到,中国互联网发展陷入了两难困境,一方面要让老百姓多用、丰富中文内容,但同时又要价格实惠、让普通人也负担得起。于是他提出关键构想:为互联网搭建一个虚拟网,把国内、国际两种资费区别开,国内部分价格就可以降下来了。想法不错,但落地的关键,是推广。谁来说服大家转变观念?

刘韵洁:我的意见就是每一个省都成立数据局,我从数据所的所长,一把手的所长,领导1000多人的一个研究所,调我去邮电部去筹备这个互联网事情,那时不是叫互联网了,就是要成立邮电部的数据局,那时候包括我去一共6个人,我是义无反顾,这样一下就把人才队伍建立起来。

刘韵洁带领团队一路披荆斩棘,铺设的宽带网络像一条条信息丝线,将繁华都市与广袤乡村编织进同一张互联互通的网。1996年6月底,中国公用计算机互联网骨干网工程建成开通。自此,互联网终于突破内容与资费壁垒,开始“飞”入寻常百姓家,像无形的手,悄然重塑每个人的生活节奏与工作方式。

刘韵洁:中国互联网能够比发达国家的一些传统运营商还早开通,这个意义很大。把互联网服务对象从少数知识分子变成广大的老百姓,使中国互联网成为全世界最大的互联网,我觉得这是最好的。

“不撞南墙不回头”,这是刘韵洁的学生、北京邮电大学教授、紫金山实验室未来网络中心主任黄韬心中老师的脾气。从不畏惧“不可能”,越是难以逾越的难关、越要用行动打破偏见,老师的坚持正是团队前进的最大动力。

黄韬:当时我们团队在进行某项技术的研究时,这个方向受到了国内外相关专家的质疑。但院士就鼓励我们不要轻易放弃,要相信自己、相信团队。第一年几乎没人看好,第二年陆续有一些比较认可的,但大部分都还是怀疑。后来到了第五年,原来反对的有一部分科研人员同行,也开始做这个方向。

互联网下半场,中国一定赢!

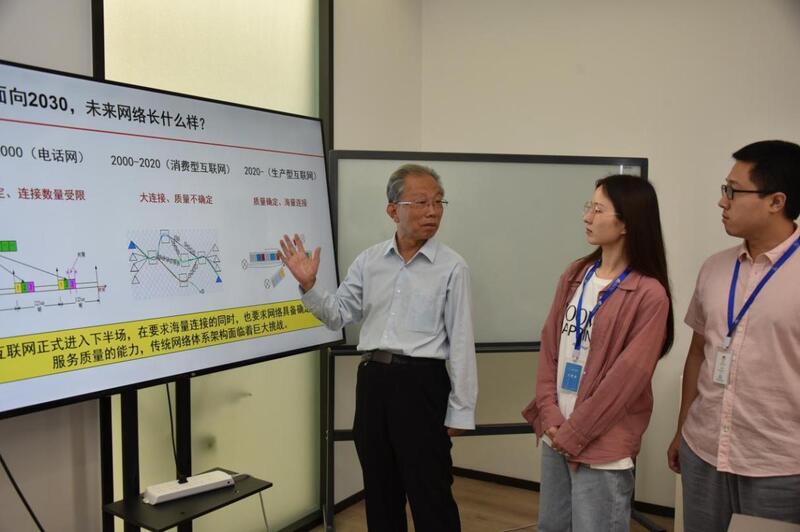

如今,数字技术掀起新一轮科技产业革命,互联网不再是大众娱乐生活的点缀,而是工厂里的智能管控、农田里的精准种植……从“消费型”到“生产型”,“互联网下半场”大幕拉开。以刘韵洁超前的眼光,他锁定的未来网络是什么模样?

刘韵洁:我们网络也像自动驾驶的汽车一样,就不需要人了,它就是一个大模型驱动的或者一个智能体驱动的,自动驾驶遇到什么情况,该怎么处理它都知道,背后有一个大模型,一些技术智能体来支持它。网络将来也是这样,不仅网络是这样,每个行业将来都是这样。

自我修复、远程操控、私人订制……互联网带着轰轰烈烈的动能,在变革的舞台登场。从陆地到苍穹,从滩涂到深海,无远弗届的立体网络,让每一处角落都不再是信息孤岛。

刘韵洁透露,未来网络技术的大科学装置已顺利通过验收,新增包括光电融合在内的诸多创新功能,且建网成本降低60%。他笃定:“下半场中国一定能赢”!

刘韵洁:互联网在中国发展得这么早、这么快,应该说也非常之好。我就讲像踢足球一样,互联网在上半场中国跟美国比是什么?全球进10个球,是美国8个,我们是两个。我们短期可能高端 GPU 比美国有差距,但是没有关系,我们有大的算力集群,打群架,我不输你。AI的发展,新的网络架构、新的网络技术是一个非常重要的基础,有这样一个基础,我认为下半场中国一定会(赢)。

【记者手记】

我是记者张棉棉。刘韵洁先生所在的紫金山实验室位于江苏南京的“未来网络小镇”,当清晨的朝阳漫过路边建筑的玻璃穹顶,来往穿梭的年轻人中,这位满头华发的老人显得格外不同。太匆匆,不仅是他的脚步,更是他每天的行程。往返于实验室、会场、调研点……唯一的休息时间就是走路1小时上下班,其实在给身体充电的同时也没有停止思考。作为一心沉迷网络的“八零后”,他每天都在与时间赛跑,为中国在未来网络的时代浪潮中,争夺每一分宝贵的话语权。

先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声从今天起继续推出特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。请听《刘韵洁:互联网“筑路人”》。

监制丨高岩 刘钦

策划丨樊新征 肖源 陈怡

编审丨樊新征

记者丨张棉棉 孙欣

播音丨王娴 唐子文

音频制作丨刘逸飞

新媒体丨章宗鹏

统筹丨李航 景明 钱成

视频编导丨周欣平

摄像丨周岭

视频剪辑制作丨周欣平

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版