“报告裁判,现场雨势过大,申请暂停比赛!”

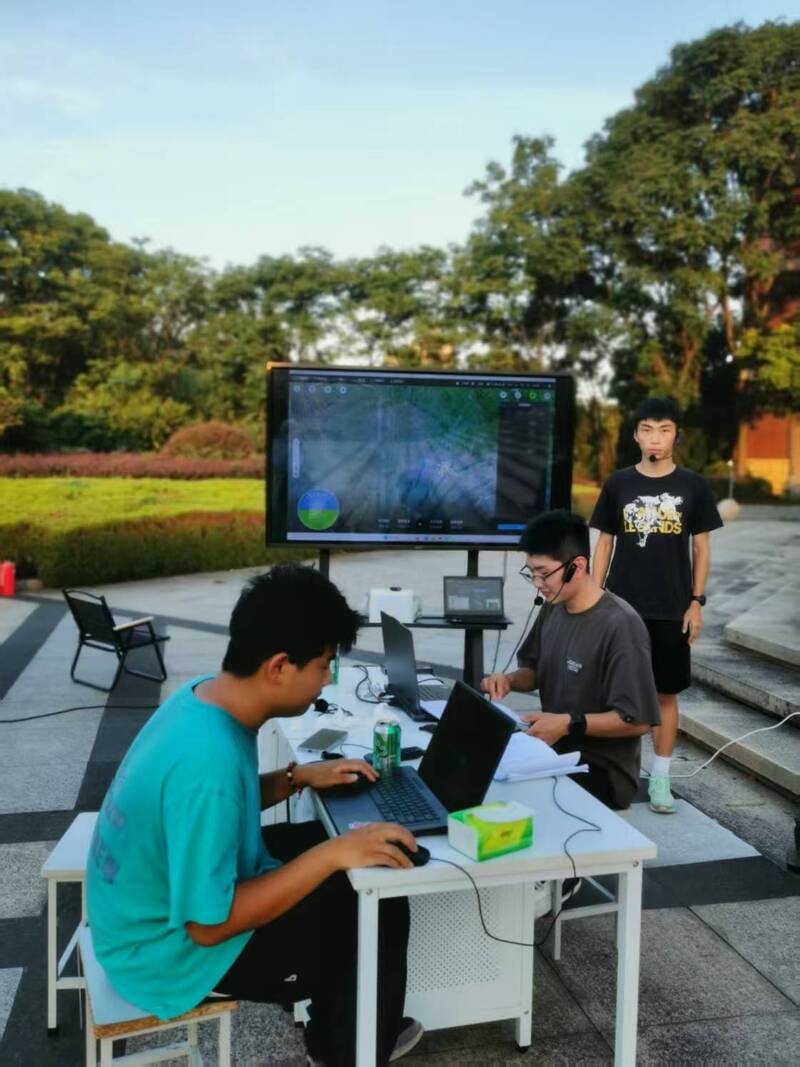

8月底,2025年世界职业院校技能大赛航空运输服务赛道总决赛上,突如其来的大雨落在设备上噼啪作响。场地上,来自常州工业职业技术学院无人机应用技术专业的三名参赛学生迅速交换了一个眼神——一人迅速向裁判组请示,另外两人则默契地冲向场地,冒雨将无人机设备紧急转移至安全区域。

这支临危不乱的学生团队,最终凭借“云眼哨卫——化工园区智能监测与应急响应系统”项目,一举夺得该赛项的金牌。荣誉的背后,是两个多月的酷暑鏖战、长达数年的技术积累,以及一个从高中就开始的飞行梦。

因为热爱,团队成员包昊昱高中时就考取了无人机教练证,目前已是国内较早一批无人机教员。大学入学后,包昊昱接手了父亲的算法公司,并成功开拓了无人机相关业务。

“我们最初承接了一个项目,用无人机监测秸秆焚烧、偷排偷放。”包昊昱回忆道,“但在实战中,我们发现了更迫切的需求——城市巡检,尤其是在夜间,人眼巡查效率低下,而无人机的夜视与红外热成像功能,能精准捕捉温度异常,实现及时预警。”于是,开发一套智能化、全自动的监测与响应系统,成为团队的新目标。

指导老师刘丽介绍,该项目核心是一款名为“机场”的设备——一个不到一立方米的盒子,能自动控制舱内无人机起飞、执行任务、归巢充电,全程无需人工干预。但团队不满足于此,他们的突破点在于深度融入了AI识别算法。“设备厂家本身提供的AI识别精度不够高,因此,在我们这个项目中,学生们要自己去采集素材,训练算法。”

为了精准识别化工园区的火焰、烟雾、保温层破损等异常,团队成员们跑遍了各种可能的环境,拍摄了大量素材,对算法模型进行了反复迭代训练。最终,团队通过构建“感知—识别—预警—处置”全闭环的工业级无人机安全智控系统,实现了工业园区风险早发现、险情快处置、救援稳投送的综合目标。截至目前,仅在公司承接的城市巡检落地项目中,该系统就已成功发现并预警了几十起秸秆焚烧等事件,为城市安全管理提供了有力证据。

国赛的备赛期,正值七八月的酷暑。对于其他在空调房里演练的团队而言,这支团队是名副其实的“户外战士”。

“因为无人机需要在户外起飞,所以我们的学生从早到晚都在外面晒着。”刘丽回忆起来,满是心疼,“早上都还是‘精神小伙’,一小时后,T恤就能拧出水来”。备赛中,他们的日常补给不是功能饮料,而是“藿香正气水”。“感觉有点头晕,就来一瓶,这也是我们备赛期间最深刻的记忆之一。”团队成员徐乙轩说。

技术攻坚同样充满挑战。为了在比赛中完美展示应急响应能力,团队需要调试一架工业级直升机进行灭火演示。“调试重心、飞行控制、机械结构……我们反复飞了至少五六十个起落。”包昊昱说,为了解决一个技术难题,他们甚至专门远赴温州,向专业的直升机厂家请教。

比赛现场,团队不仅要展示机场的自动化巡检,还要展现团队过硬的综合飞行技能——从多旋翼无人机到直升机,再到灵活的穿越机,多种机型的娴熟操控,让评委们看到了他们背后海量的飞行经验和扎实功底。正是这种“真刀真枪”的实战能力,成为了他们脱颖而出的关键。

一个人的梦想,可以点燃一个团队;一个成功的团队,则离不开一片肥沃的土壤。这支冠军团队的诞生,正是学校无人机应用技术专业“项目化教学”人才培养模式结出的硕果。

“我们很多课程都采用项目化教学。”指导老师高雪介绍,“老师通过企业实践和科研项目,将真实案例优化后带入课堂,作为教学项目。在这个过程中,我们发现表现突出的学生,就会鼓励他们走向竞赛。这也是一个从课堂到赛场无缝衔接的闭环。”

“我们这个专业非常强调实操,学生需要在各种风速和环境下反复练习,让飞机飞行的轨迹与预设航线的偏差越小越好。”高雪补充,学校为学生配备多款主流机型的教学设备,确保人人能上手、个个有实践。

载誉归来,团队已将目光投向更远的天空。对于包昊昱而言,奖牌不是终点,而是他创业梦想的加速器。他和团队已开始规划未来:将核心的AI算法从目前的16种应用拓展至警用、生态等更广阔的领域。不久前,团队载着设备远赴江西进行演示,项目的精准与高效,当即收获了当地政企单位的浓厚兴趣。

“出去比赛,开阔了眼界,更强化了团队的凝聚力。”包昊昱总结道。而对于那些同样怀揣飞行梦的学弟学妹,这位身兼学生与创业者身份的老“飞手”给出了最朴实的建议:“无人机领域涉及极广,不仅要会飞,还要懂装调、能编程。唯有不断拓展技能的边界,才能飞得更高更远。”

新华日报·交汇点记者 谢诗涵

图片由学校提供

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版