国庆期间,正在镇江博物馆举办的“淮上风物留翰墨——淮安馆藏明清书画展”吸引很多人前来参观。细心的观众发现,这个展览“上新”了明代夏昶《墨竹图》等八件藏品(借展期两周),基本上都是国家一级文物。这八件书画来自同一次考古发掘——1982年4月底,考古工作者在大运河边的淮安闸口村发掘了明代王镇墓,发现珍贵字画25件。这次是我国迄今为止一次性出土字画最多的考古发掘。

王镇墓紧邻大运河边,当地渠道纵横,水网密布。纸质和绢质的字画为何能埋在地下将近五百年没有腐烂,这些字画又有哪些珍贵的价值呢?

1982年4月29日,当时的淮安县(今淮安市淮安区)县城东郊的闸口村,村民冯同成在自家责任田里平整土地时,无意中发现了一座古墓。发现古墓的消息不胫而走。淮安县博物馆的文物工作者很快赶到现场,展开抢救性发掘。

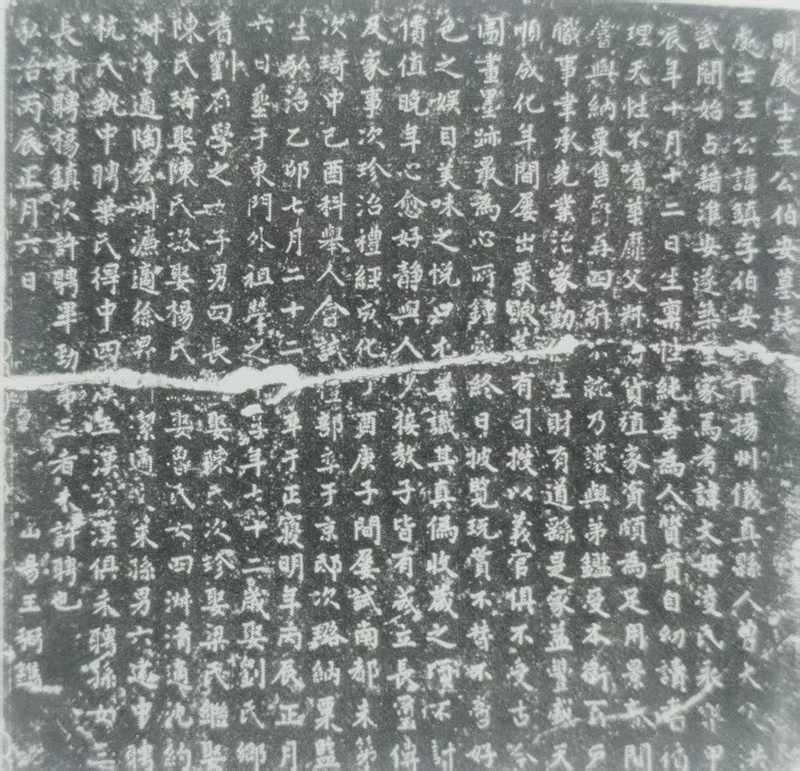

考古人员发现,这是一座浇浆墓,两合墓志平放于糯米汁石灰浇浆土上,保存较为完好。墓穴内有两具棺木,右为女棺,用普通杉木制成;左为男棺,用檀香木制成。女尸已腐,男尸保存状况较好,皮肤呈棕黄色,五官完好,胡须头发尚未脱落。

两具棺木内有随葬器物30多件,包括压身钱、陶器、瓷器、金耳挖、银簪、竹筷等,这些器物在明代墓葬考古中并不罕见。

令考古人员感到兴奋的发现,“藏”在男性墓主的衣袍袖管内。死者左右两腋下,各放置一卷书画。左边一卷饰以水晶轴头,由6幅绢本画和2幅纸本画合装而成;右边一卷饰以檀木轴头,由17幅纸本画合装而成。也就是说,尸体两腋下竟然藏着25幅画!

这个“搂”着字画下葬的男人究竟是谁呢?他的墓志保存状况较好,很快给出答案。

墓志一般由志盖和志底组成,都是正方形的石头。志盖犹如书的封面,直接点出墓主是谁。志底犹如书的内页,讲述墓主生平。这方墓志的志盖上八个篆书大字“明故王公伯安之墓”,说明墓主是“王伯安”。

志底上的文字简要介绍了“王伯安”的一生。他名叫王镇,字伯安,生于永乐甲辰年(1424),卒于弘治乙卯年(1495),活了72岁,在那个年代算是高寿了。王镇籍贯是仪征,从他的祖父起就移居淮安。他来自一个富裕家庭。可能是因为定居在大运河边的缘故,王镇的父亲和叔叔凭借水运便利做生意赚了钱,整个家族非常殷实。

王镇自幼喜欢读书。他继承家业后勤俭持家,生财有道。他“秉性纯善”,多次出钱出粮贩济灾民。官府表彰他的义举,想让他当官,但他坚辞不受。王镇平生最大爱好就是收藏书画,“古今图画墨迹最为心所钟爱,终日披览玩赏”,王镇收藏字画犹如品尝美味,为了得到心仪字画,往往“不计价值”。王镇不但是个收藏家,还是个鉴赏家,墓志中说他鉴定书画,“善识真伪”。

既然如此痴迷于字画收藏,王镇在带着生前喜欢的收藏品下葬,到另一个世界也能把玩、欣赏这些钟爱的宝贝,这也在情理之中了。

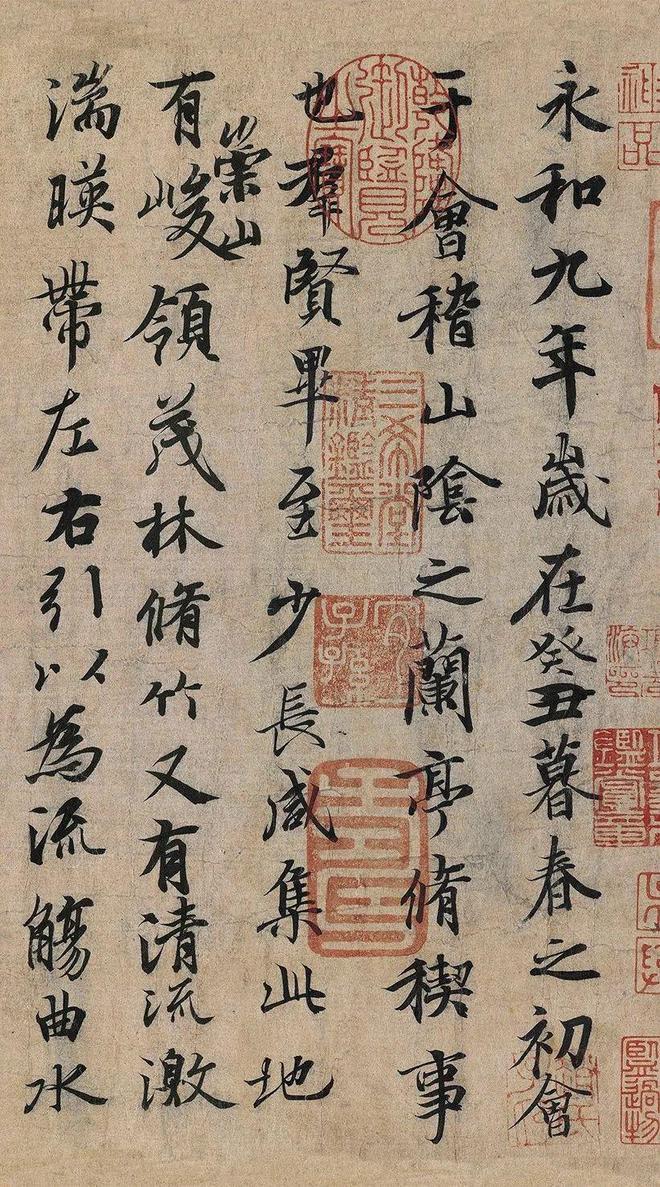

在中国美术史上,以字画殉葬的事情其实并不罕见。较为著名的例子是唐太宗用王羲之的《兰亭序》陪葬昭陵。明代收藏家吴问卿更加“极端”。他最得意的藏品是元代画家黄公望的《富春山居图》。吴问卿临死前,命子侄们烧了《富春山居图》,用火陪葬。幸好他的侄子吴静庵在吴洪裕咽气的一瞬间,将这件国宝从火中抢出,但名画已被烧成两段,后来一段命名为“剩山图”,一段命名为“无用师卷”。

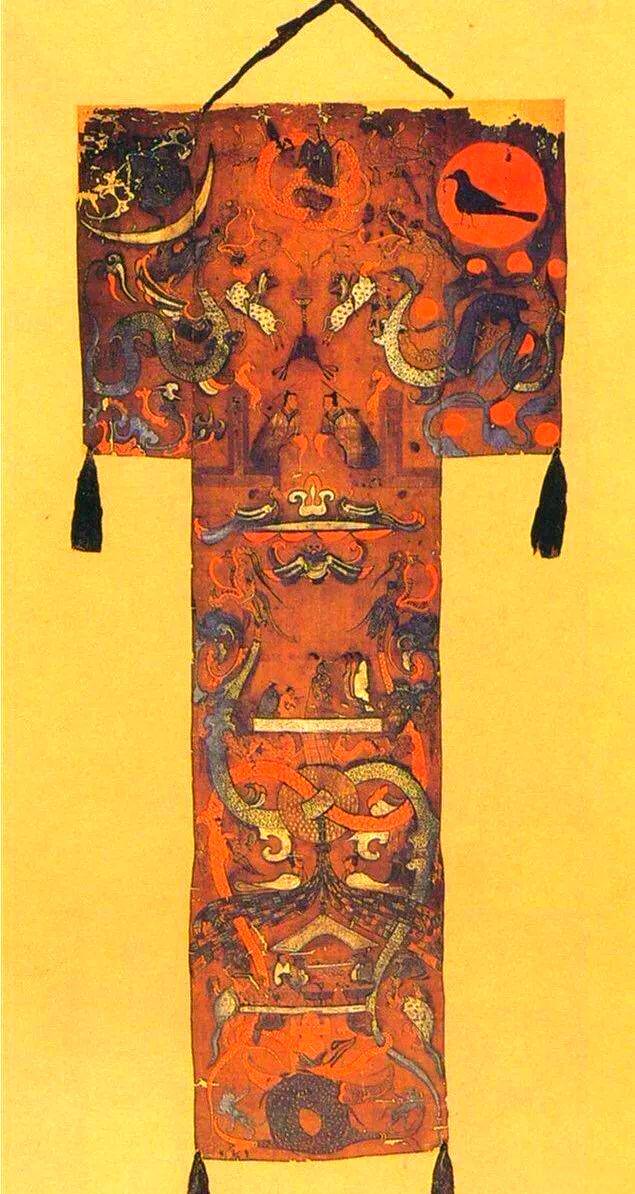

古人在墓葬中陪葬字画虽不算特别罕见,但由于绢本画和纸本画深埋地下,受到土壤和地下水等因素影响,画作难以保存,绝大多数情况下都会迅速腐烂。因此,在墓葬考古中发现绢本画和纸本画,是极为稀罕的奇事。在闸口明墓之前,这样的发现只出现过四五次。

湖南长沙楚国墓和马王堆汉墓中发现帛画,辽宁法库叶茂台辽代墓中发现绢本画,山东邹城明鲁荒王朱檀墓中发现宋代和元代绢本画。除了这几次,就要数淮安闸口明代王镇墓发现大批字画了,而且一下子出土25件,是迄今为止我国考古史上出土字画数量最多的一次。

那么,为什么王镇墓中的这些字画能保存完好呢?专家介绍,这得益于该墓采用了石灰与糯米汁浇浆结构,有较好的封闭与恒温功能,相对有效地隔绝了地下水。浇浆墓外面有厚厚一层“胶浆”,很难打开,也能够较为完整地保存墓主尸骨和随葬品(如丝织品、漆器、木器等不易不保存的文物)。浇浆墓流行于明清时期,在江苏也比较常见,比如泰州就多次发现过浇浆墓,内中的女尸没有腐烂,明代服饰也完好保存。

需要指出的是,王镇墓字画出土时也一定程度被浸湿,但没有导致书画完全损毁。淮安县博物馆立刻采取紧急保护措施,迅速将随葬书画透气吹晾,并将两卷书画送苏州吴门画苑装裱修复,改装为册页,使这批脆弱的字画文物得到了成功抢救。

焕发新生的这些字画墨色如新,现收藏于淮安市楚州博物馆,也就是当年的淮安县博物馆。

这25件出自墓中的书画,分别是《人马图》《江城送别图》《松屋读书图》《霜林白虎图》《溪山游赏图》《秋塘图》《太白骑鲸图》《萱花图》《烟浦渔舟图》《秋江唤渡图》《米氏云山图》《秋树双雀图》《枯木竹石图》《墨竹图》《撷兰图》《行书竹窗》《菊花图》《溪山远眺图》《秋江鸿雁图》《墨梅诗画》《书室清影图》《云山墨戏图》《水阁归舟图》《云山小景图》《钟馗图》。

经徐邦达等著名书画鉴定家鉴定,这25件书画作品中,除两件为后人托名的作品外,其余均为真迹,包括夏昶、马轼、李在、谢环、何澄、戴浩、 夏芷、李政、陈录等明代前期著名画家的作品。其中有些画家传世作品极少,或者名字仅见于史籍记载,并没有画迹传世。王镇墓出土的书画填补了画史的空缺,为美术史的研究提供了资料。鉴定为真迹的23件作品后来都被评为国家一级文物。

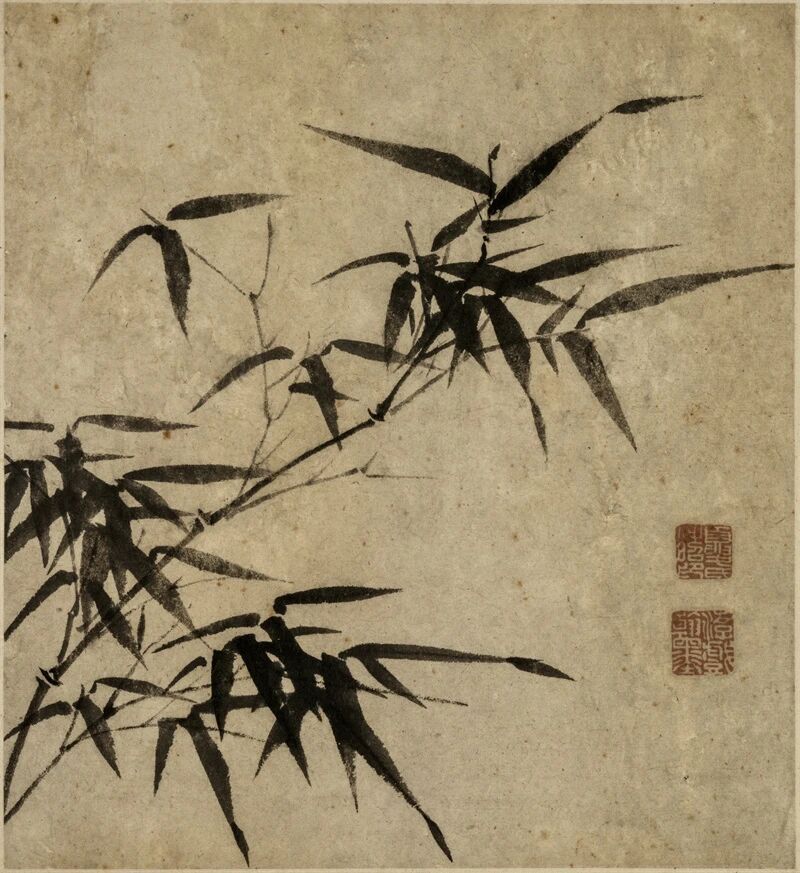

此次在镇江博物馆展出的是明代佚名《松屋读书图》、夏昶《墨竹图》、李在《米氏云山图》、陈录《墨梅诗画》、殷善《钟馗图》、徐良《太白骑鲸图》等八件。

其中不乏珍品,比如明初画家夏昶画的竹子,竹枝清峻,运笔清劲,在当时就有“夏昶一个竹,西凉十锭金”之称。文徵明看过夏昶的竹子自叹不如地说,“慎勿画竹,此中有人矣”;李在仿宋代画家米芾、米友仁山水画风格所作的《米氏云山图》,云气缭绕,空濛飘渺,墨色淋漓,在李在传世作品中未见过此种面貌;殷善的《钟馗图》画“五鬼闹判”场景,钟馗与小鬼衣纹线条流畅,多采用钉头鼠尾描,形象生动,富有质感,技法接近南宋院体风格。

那么,一生中几乎没有离开过淮安,也没有做过官的王镇,怎么能够收藏到这25件精彩的书画作品呢?

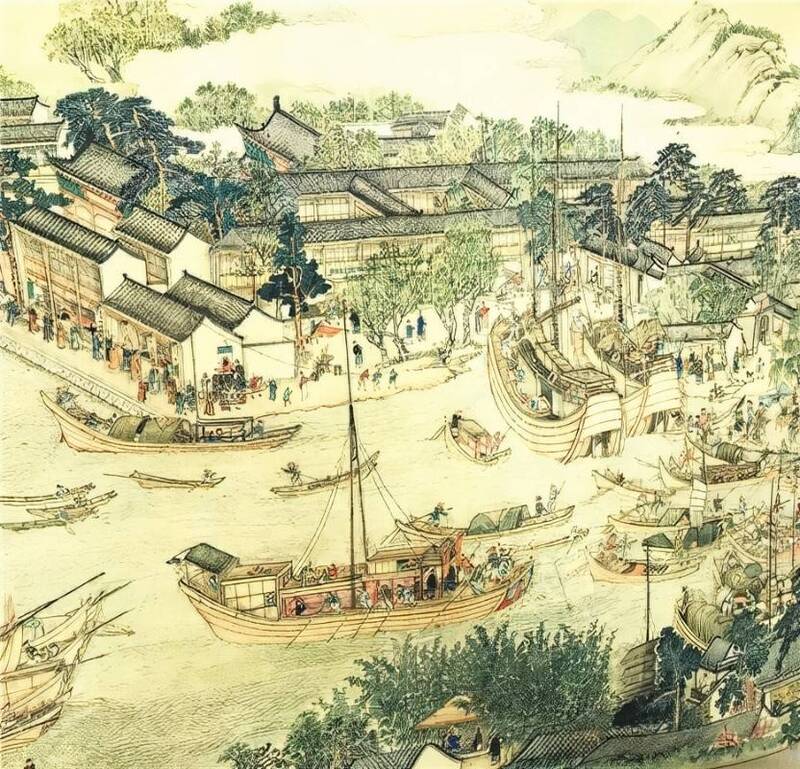

专家推测,这可能和他居住于大运河边有关。明代初年,随着漕运发展,大运河日益繁荣,淮安也日渐成为最重要的运河码头之一,人员流动,商贾往来,带来了包括书画在内的各种文化商品的流通,为王镇的收藏带来了很多便利,更为五百年后大运河边一次性出土25件珍贵书画的惊世考古发现埋下了伏笔。

新华日报·交汇点记者 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版