近日,南京7所学校试点“静音操场”的动作引起社会关注,这场从校园内部发起、聚焦校内校外两类不同环境诉求的“微改革”一经推出便广受好评,俨然成为社区和校园建设过程中,向细微处寻平衡的“四两拨千斤”之举。

众所周知,响亮的校园广播与周边社区的宁静需求,往往是一对难以调和的矛盾,长期以来困扰着学校和社区。过往,有些“生长”在社区里的中小学校,会通过灵活调整校园广播的时段,避开周边居民起居时间,以“错峰”方式满足上班族的日常作息需要。不过,此举对于退休在家的老人和休假在家的年轻人却作用不大。社区和学校依旧面临进一步寻找平衡的需要。

正是这样的背景下,南京试点“静音操场”改造项目,通过技术创新与精细化设计,探索广播使用“校内清晰、校外宁静”的和谐共存之道,无疑是下定决心彻底拔除梗喉之刺。

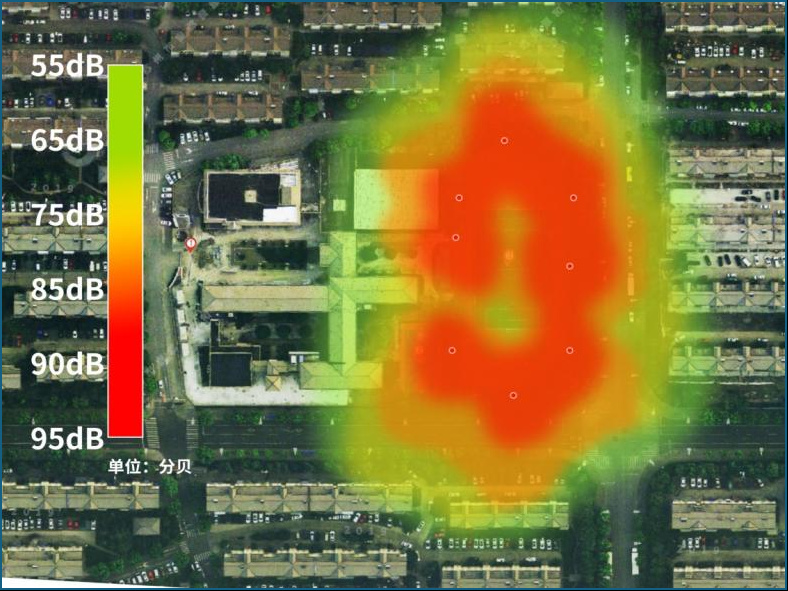

根据官方发布,南京市经过深入调研,和各区教育部门一起选取了包括鼓楼区第一中心小学、洪武北路小学在内的7所噪声扰民问题尤为突出的学校,作为2025年暑期首批试点改造单位。接着,打出“核心技术+量化设计”的组合拳,引入“相控阵波束成形技术”,通过智能算法控制广播扬声器,使声波精准聚焦投射至指定的操场区域,让音箱能播放出教学所需的清晰音量,同时又将传到周边居民家中的声音降至日常交谈大小,使整体的噪声控制能力较原先提高五倍以上。

从引入“相控阵波束成形技术”,到首次采用“量化仿真设计”,这些校园广播利用“微改革”的举措并非大材小用,“方寸之功”收获了周边社区居民广泛好评,让人们看到关键民生小事上,有关部门和学校展现出的社会责任心,更令大众切身感受到,社会共治绝不是一句口号,校园教学也不是孤悬于社区发展外的特殊存在。

事实上,类似于“静音操场”的改造项目,还可在更多与教育有关的领域展开,例如老城区中小学周边早晚高峰交通通行难题、开车接送孩子上下学临停难的问题、社区与学校公共区域(道路等)使用权限问题、老城更新尤其小巷施工与学生上下学通勤安全的问题等。这些问题,既牵连社区的活力,也关乎校园安全、教学质量,背后更是一户户家庭对于美好生活和子女未来的期待。

虽然很多社会难题难以一蹴而就地解决,但围绕校园广播噪音矛盾的“巧解”,却传递出了啃“历史硬骨头”的信心——借助技术力量和治理智慧向细微处寻平衡,未来大有可为。

新华日报·交汇点记者 李睿哲

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版