交汇点讯 “泰伯奔吴”的故事出自《史记》,讲述商末周初之际,周文王姬昌的两位伯伯泰伯、仲雍主动把王位让给三弟,并从今天的陕西来到江南地区,创立吴国,带来了江南地区一次文化飞跃。

这究竟是传说还是史实,学术界尚有争议,那么当时江南地区的文明进程发展到什么高度?当时的人们过着什么样的生活?苏州塘北遗址考古发现还原了距今3300年至2900年间的“苏州400年”,遗址内“后马桥文化”遗存为吴、越文化起源提供了重要实证。10月18日,塘北遗址考古发掘成果专家论证会在苏州举行,十余位国内相关领域专家高度评价此次考古发现,认为塘北遗址是后马桥文化的代表性遗址,对研究环太湖地区华夏化进程意义重大。

据塘北遗址考古领队、苏州市考古研究所考古部副主任车亚风介绍,塘北遗址现存面积约23万平方米,主体遗存年代为崧泽文化至商周时期。

2023年至2025年,苏州市考古研究所与国家文物局考古研究中心组成的联合考古队进行了三次考古发掘,在2800平方米发掘区内发掘了三个先秦聚落群,其中发掘区北部台地上的后马桥文化遗存最具特色,发现大量陶瓷器、石器及骨器、铜器等遗物,灰坑、水井、红烧土等遗迹,初步还原了环太湖地区晚商至周初的生活、生产图景——以水稻为代表的种植业,以狗、猪为代表的畜牧业,以网坠、石镞等为代表的渔猎业,以及以石器、骨角器、铜刻刀等为代表的手工业等。

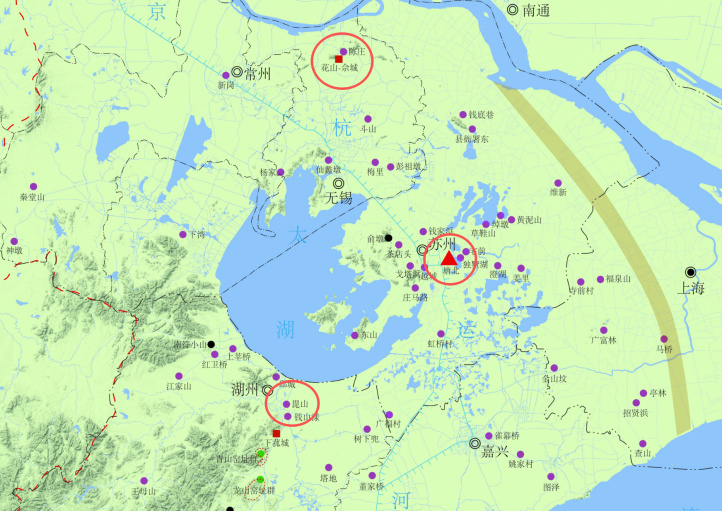

后马桥文化上承马桥文化(距今约3700年至3300年)下启吴越文化,分布范围在环太湖地区并南扩至宁波绍兴。塘北遗址和无锡佘城遗址、湖州毘山遗址都具备鲜明的后马桥文化特点,它们共同构成了该区域晚商至周初的中心遗址群。

后马桥文化的标志性器物组合为“高三足盘+高柄豆”,这是其鲜明的本地特色,同时也在一定程度上受到其他地域文化的影响,例如刻槽盆和梯格纹来自宁镇地区,圈点纹和甗形器(类似蒸锅)来自赣鄱地区,而青铜器则受商文化影响。塘北遗址出土的青铜箭镞和空心斧,是苏州地区已知最早的青铜器。

青铜器是塘北遗址中唯一表明这里与中原文化有联系的文物,铜同位素比值分析表明,10件青铜镞来自商王朝,或原料来自商王朝,同时期的毘山遗址、跳头遗址青铜器成分与塘北遗址相似,考古人员因此推测当时太湖流域与商王朝有一定的联系。

最让人好奇的是,与泰伯奔吴同时期的塘北遗址发现了与周部落或关中地区相关的文物吗?车亚风告诉记者,整体来看,后马桥文化基本独立发展,与其他地区的交流并不多,此前也没发现过周或关中文化元素,但是塘北遗址出土了一只扉棱器的把手,其形制与陕西旬邑县西头遗址出土的西周早期扉棱杯把手有相似之处。他同时强调,这一丝微弱的联系尚不能作为与泰伯奔吴相关的考古学证据。

当时的“苏州人”很可能与大象和老虎生活在同一片土地上,这是动物考古的发现。后马桥地层中除了发现猪、狗、牛、鹿、鱼、龟等动物的骨骼外,还发现了一节大象的椎骨,以及一根虎的肱骨,象骨和虎骨都没有加工过,当时的人们也没必要从远方运来这些骨骼,因此考古人员推测它们就是本地动物。象和虎主要生活在森林中,考古人员认为当时的气候更加湿热,类似今天的亚热带。

除了肉食外,人们的食谱中还包括菱角、芡实、葫芦、猕猴桃、酸枣、柿子、山楂、悬钩子、橡子和核桃等,看起来相当丰富。这表明当时人们的生活水平更高吗?事实可能恰似相反,考古人员研究后发现,从马桥文化、后马桥文化到西周、春秋、战国,水稻在植物中的占比逐渐降低,这说明当时的农业发生了退步。再联系到当时印纹硬陶的工艺也出现了退步,考古人员认为当时的生产力水平反而下降了,先民们跌进了文明进程的一个低谷。

论证会上,专家们认为塘北遗址发现的马桥文化、后马桥文化、西周、春秋等先秦遗存,较为完整地呈现了太湖东部地区青铜时代的文化发展序列,填补了这一时期的序列空白,其中后马桥文化遗存为探索吴、越文化的起源与形成提供了重要实证。“后马桥文化”概念的提出者、上海博物馆研究员宋建表示:“塘北遗址是江浙沪地区考古里程碑式的发现。”中国社会科学院考古研究所研究员、中国考古学会两周考古专委会常务副主任徐良高认为,将塘北遗址放在更大的时空背景下研究,能看出商王朝在环太湖流域的发展变化脉络,这对于研究中国东南部地区如何融入中华文明多元一体具有重要意义。

新华日报·交汇点记者 王宏伟 于锋

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版