编者按

科技成果转化是将科学技术转变为现实生产力的重要途径。习近平总书记指出,当今全球科技革命发展的主要特征是从“科学”到“技术”转化,基本要求是重大基础研究成果产业化。科学研究的“好种子”如何长出产业发展的“金果子”,科技创新这一“关键变量”如何顺利转化为新质生产力的“最大增量”?

新华日报·交汇点新闻将聚焦江苏科创领域一批具有“科学家”和“企业家”双重身份的“跨界者”。他们成功实现了从科学家到企业家的“变形”,而双重身份的加持更使他们有别于普通的科研工作者或者企业领头人。这种蜕变,这种跨界和融合的过程,正是打通科研成果转化“最后一公里”的真实写照,也是江苏“在推动科技创新和产业创新融合上打头阵”的生动案例。

这是记者采访过的最香的工厂,空气中弥漫着板栗壳、石榴皮等混合蒸煮后散发出的独特植物香气。常州美胜生物材料有限公司(以下简称“美胜公司”)总经理、常州大学教授纪俊玲一身旗袍,笑盈盈地抓起一把栀子果说:“你看,我们的染料就源自这些被视作废弃物的原料。”

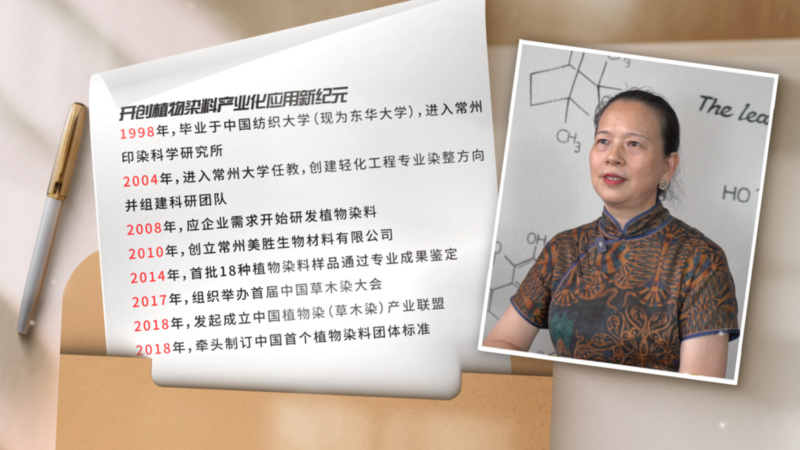

从研究所骨干到大学教授,再到企业家,纪俊玲在30余年时间里完成了两次身份转变。如今,她已成为国内植物染料产业化领域的领军人物,让草木染这项古老技艺在现代社会焕发出新的独特韵味。

产线难题就是最好的科研课题

作为国内首家粉体植物染料生产供应商,纪俊玲所执掌的美胜公司创建于2010年,是一家专业从事植物提取物研发、生产及销售的国家高新技术企业。该公司不仅拥有植物染料的科技化、标准化、产业化应用的成套技术,还牵头制定了多项行业标准,其产品因其绿色环保的可持续发展特性,广泛应用于内衣、家纺面料领域。

“很多人都觉得我们做成了不可能的事,但所有颠覆式的创新,往往都源于最基础、最一线的摸索。”这份摸索始于1988年。刚从中国纺织大学(现为东华大学)毕业的纪俊玲,踏入常州印染科学研究所,从助剂研究室主任做起,投身于“七五”国家科技攻关项目。那段奔波于全国各大印染厂的岁月,让她将书本上的化学方程式与机器轰鸣的生产线紧紧联系在了一起。

2004年,伴随着科研院所改制的时代浪潮,纪俊玲迎来了第一次重要身份转变——进入常州大学任教。这次选择,源于她对科研与产业深度融合的更深层思考。“在研究所的15年,我跑遍了全国各地的大型印染厂,亲眼见证了行业的技术瓶颈在哪里。而高校,给了我系统攻克这些产业难题的平台。”

在常州大学,纪俊玲创建了轻化工程专业染整方向,组建了自己的科研团队。她的课题始终带着鲜明的产业印记。“我们从不纸上谈兵,每一个课题都要回答产业提出的真实问题。”也正是这种问题导向的研究思路,让她之后在两家纺织企业带着植物染料的研发需求找上门时,能够迅速把握住这一重要机遇,实现从科学家到企业家的转身。

草木染新技术让工业回归自然

“纪老师,您既懂纺织又懂化工,能不能研发些植物染料,替换掉产线上的一部分化学染料?”2008年,两家常州纺织龙头企业“顶呱呱”和“黑牡丹”先后找到纪俊玲,他们带来了一个共同的难题:越来越多的国际品牌客户要求使用更环保的植物染料,但当时国内根本没有成熟的产业化解决方案。“这是市场发出的一个清晰的信号。”纪俊玲立刻意识到,纺织业的绿色转型势在必行。

彼时,传统化学染料带来的环境污染问题日益凸显。重金属污染、水耗能大、废弃物难降解,这些都成为制约纺织行业可持续发展的瓶颈。而随着国际市场的“绿色壁垒”越来越高,欧盟REACH法规等对纺织品中的化学物质限制越来越严格。

翻阅史书,从《诗经》中“绿衣黄裳”的记载,到《天工开物》里系统总结的植物染色技艺,古人们早已掌握了“取之自然,还之自然”的染色智慧。但这些沉淀千年的技艺若要“迈入”现代工厂,却道阻且长。

“第一个难关就是提取稳定性。”纪俊玲告诉记者,植物成分复杂,提取物中含有多糖、果胶等杂质,如果分离不彻底,时间一长就会出现沉淀,最终导致染色不均匀、染料变质等。“色牢度是另一个难题,早期的植物染料洗涤后容易褪色,这也让许多企业望而却步。”此外,不同批次原料的色差问题、生产成本过高、工艺标准化困难等,都是产业化道路上的“拦路虎”。

为此,纪俊玲团队研发了三项核心技术:首先,在常州大学原党委书记陈群的帮助下,团队利用两年时间对分离纯化所需的树脂进行优化改造——实现多糖、果胶等杂质的精准剔除,同时保留植物中的黄酮等天然抗菌成分。这项技术的突破,使得染料的纯度与稳定性实现质的飞跃,不仅色差控制在5%左右,保质期也延长至三年以上,解决了产业化储存和运输的核心痛点。

此外,为了解决色牢度问题,团队通过独创的促染工艺,让染料分子能够更牢固地“锚定”在纤维内部,使得染色后的织物耐洗耐磨性能大幅提升,并一举通过了多项严格的国际标准检测。

“在我们这里,没有真正的‘废料’。”纪俊玲拿起一块由板栗壳残渣制成的多孔材料说,“通过我们研发的废弃物转化再利用技术,这些疏松多孔结构的残渣,可以转化为农业肥料的缓释载体或工业污水处理的生物质吸附剂。”

技术的突破,为公司2010年的诞生提供了最坚实的底气;而公司的创立,则为技术提供了一个走向市场、实现价值的舞台。

让“不完美”在市场淬炼中迭代

“我们最初也陷入了传统化学染料的思维定式。”团队核心成员张聪回忆道,“总想着用红、黄、蓝三原色去拼出所有颜色,但这在草木染领域几乎行不通。”不同的植物染料分子结构各异,在纤维上的结合能力差别很大,强行拼色会导致严重的“抢色”现象——有的颜色上染太快,有的则迟迟不着色,最终染出的布料颜色浑浊不均。

这场“三原色”的弯路让团队付出了近两年的试错代价,却也让他们幡然醒悟:植物染的魅力不在于机械的拼配,而在于发掘每一种植物独特的色彩语言。于是,他们从古书中挖掘灵感,通过改变工艺参数,仅板栗壳就能染出从浅米到深棕的十余种色调。思路一转,天地顿开。栀子果的黄色、茜草的西瓜红、茶树果的浅棕……团队不再执着于“调色”,而是精心打磨每一种来自大自然的独特色彩。

然而,技术突破只是起点,更大的挑战来自市场。“那时,纺织品的可持续发展还不是主流,我们的植物染料价格是化学染料的数倍,导致终端产品价格高昂,很多企业担心市场太窄,不敢轻易入场。”张聪坦言,虽然问询的企业不少,但真正愿意投入的寥寥无几。

为了将这份“色彩事业”进行到底,2013年,身兼多职的纪俊玲作出了一个关键决定:辞去常州大学科技处副处长职务。“行政工作和产业化推广都需要全身心投入,我必须做出选择。”此后,纪俊玲将自己的时间一分为二:一半留给课堂,传授专业知识;另一半扎进企业,在实践中学习市场逻辑。“既然选择了产业化的道路,就要对企业、对团队、对客户负责到底。”

2014年,带着精心打磨的18种植物染料样品,团队找到了南京大学张全兴院士进行成果鉴定。张全兴院士的一席话让纪俊玲铭记至今:“尽管目前染料颜色不多,但我觉得这项技术很有前景。你不要等所有产品都齐全了再推广,可以边推广边研究。”这句话让她放下了科研人惯有的“完美主义”包袱,想真正实现产业化,就要学会在市场反馈中持续迭代。

沿着“边推广边完善”的思路,美胜公司产业化进程进入“快车道”。在与高端丝绸企业万事利合作开发国礼丝巾时,团队直接派驻技术人员到企业工厂,针对丝绸的特性,反复调整染料浓度、温度和控制流程,最终掌握了在丝绸上完美呈现植物染色彩的核心工艺参数。

“现在,我们一吨吨地出货,和当年的零散购买已有天壤之别。”纪俊玲欣慰地说。目前,美胜公司已实现植物提取物全产业链技术突破,并建有常州市天然植物提取物绿色制造工程技术研究中心、全国纺织草木染技术研发中心,拥有专利达39件,植物源功能材料年销售额突破3000万元。

东方草木香飘向世界舞台

身份的转变,最难的是思维方式的转换。“科学家往往抱着‘技术至上’的理念,却不知市场真正需要什么。在实验室,我们追求性能的极致;而在企业,必须综合考量成本、效率和稳定性。”纪俊玲将实战心得凝练为三条准则:不要等待完美,要敢于带着不完美出发;不要畏惧问题,要在解决问题中成长;不要固守单一身份,要为使命随时切换角色。

在纪俊玲看来,无论是工艺参数的细微偏差,还是沟通中的理解差异,只要影响合作,团队都必须第一时间到场解决。“染色温度差上5℃,效果便天差地别。没有一线经验,再好的技术也难以落地。”

这种务实的态度使得团队从不空谈技术颠覆,而是聚焦为客户提供植物染料的整体解决方案。2017年,当全球色纺纱领军企业百隆集团提出在散棉纤维染色中引入植物染料的高难度需求时,美胜团队快速响应,最终赢得了五年战略合作协议。

但纪俊玲并未止步于此。“单个企业的力量是有限的,只有构建完整的产业链生态,中国草木染才能真正走向世界。”2018年,在她的推动下,中国植物染(草木染)产业联盟正式成立,汇聚了十余家知名企业和十所高校院所。联盟通过产学研协同,制定了一系列植物染标准,并构建了溯源平台,为行业规范化发展奠定了坚实基础。

如今,美胜公司已从最初仅有18种染料的研发团队,发展成为拥有35种标准化产品、年产能数10吨的国家高新技术企业;其产品不仅应用于爱慕、万事利、之禾等国内高端品牌,还开始迈向国际舞台。今年国庆中秋长假期间,纪俊玲亲自带队参加日本东京时尚世界展览会,收获了大量国际关注。

“我们的短期目标是开拓日韩市场,中长期是要推动中国草木染标准的国际化。”在纪俊玲看来,草木染不是复古,而是未来。“它代表的是一种绿色生活方式。我们要让世界看到,中国不仅在传统染色技艺上有深厚底蕴,在现代植物染技术领域同样引领创新。”

回顾这段从实验室到市场的征程,纪俊玲的总结朴实而深刻:“科学家解决‘能不能做’,企业家解决‘能不能用’。而我的使命,就是研发出好的技术,让它真正为人所用。”如今,那一缕缕源自板栗壳、栀子果的香气,仿佛是传统技艺在现代科技中重获新生的气息。这,或许就是“美胜”之名最生动的诠释——在这条绿色征程上,美,不胜收。

【记者手记】

草木生香处,工业有新诗

采访结束后,纪俊玲向记者展示了植物拓印围巾的制作过程。水汽氤氲中,落叶被定格在丝绸之上,天然植物染料蒸煮之后晕染出深浅不一的纹理。“制作的关键就是为每片叶子找到最适合的位置,就像我们做研究,不仅要懂技术,更要懂得发现每个材料独特的美。”

这份对美的执着与洞察,不仅体现在她的艺术创作中,更贯穿于她的创业历程。作为学者,她让千年技艺在实验室里获得新生;作为企业家,她在市场与情怀之间找到了平衡点;作为常州旗袍协会会长,她将草木染的东方美学带入当代生活。从她的经历中,我们看到了科技工作者转型的清晰路径:学会取舍,在关键节点敢于放下;扎根一线,让创新从真实需求中生长;保持专注,在选择的道路上全力以赴。

当谈及科学家创业的经验时,纪俊玲着重强调了稳定团队的重要性:“一些创业的学者倾向于让学生参与企业运营,但学生的流动性恰恰是企业发展的风险。企业的持续发展需要深度理解技术脉络、产品特性和客户需求,这份理解需要时间沉淀,更需要在实践中反复打磨。”

蒸汽渐渐散去,围巾上的植物图案清晰浮现。这一刻,我们仿佛看到了纪俊玲事业的完整图景:她不仅让草木香气“染”进了流水线,更让绿色发展理念“织”入了现代工业的肌理。这或许正是这个时代最需要的创新范式——不是科技与人文的非此即彼,而是在更高维度上实现和谐统一。

【人物简介】

纪俊玲,1967年3月生,常州美胜生物材料有限公司总经理、常州大学生物质功能材料研究所所长。作为印染行业植物染料及其产业应用技术的开拓者和领航者,她深耕绿色功能新材料开发及纺织行业绿色技术推广30余年,核心研究方向为植物的提取及应用、生物基功能材料开发及其应用,构建了农林废弃物高值利用与生物基材料着色的全周期绿色循环体系。她发起成立中国草木染(植物染)产业联盟;牵头制定中国首个植物染料团体标准《纺织用植物染料 靛蓝》;组织并成功举办“首届中国草木染大会”“第二届中国草木染大会”;科研成果获国家科技进步奖二等奖、江苏省科技进步奖一等奖等。

新华日报·交汇点记者 谢诗涵

摄像 周天琦

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版