江苏,自古便是文人墨客的“灵感原乡”。长江的奔涌、秦淮的呢喃、太湖的潋滟、运河的绵长,共同酿就了李白笔下的“烟花三月”,苏轼眼中的“海上仙山”,刘禹锡感怀的“乌衣巷口”。据统计,《全唐诗》中与江苏相关的诗作逾万首,中小学语文课本里提及江苏的诗词更是多达数十篇。

一首经典诗词,就是一份最好的旅游指南。坐拥庞大的诗词宝藏,江苏如何以诗为媒,助力文旅融合?

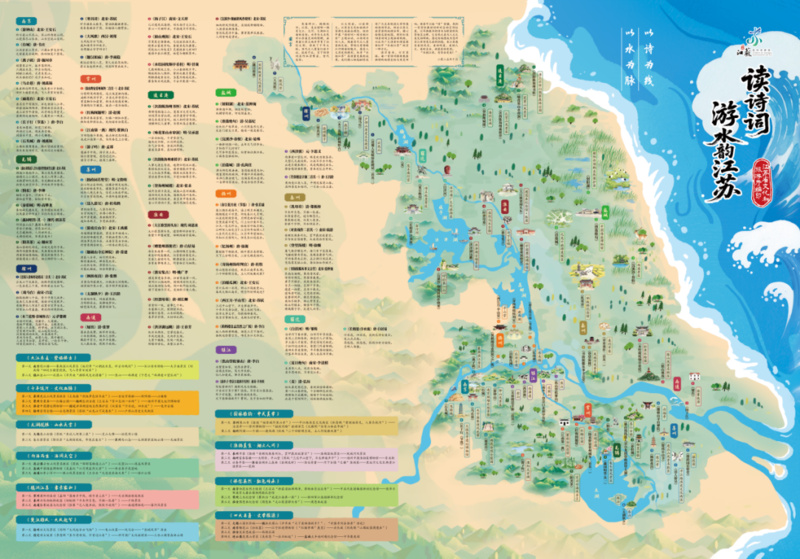

为深入学习贯彻习近平文化思想,认真落实国务院办公厅《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》和省委省政府《关于促进经济持续回升向好的若干政策措施》,日前,江苏省文化和旅游厅重磅推出“读诗词·游水韵江苏”手绘地图,以64首中小学必背古诗词为线索,串联起江苏13座城市的地标景点与历史文脉,更配套打造13集“一人一城一诗”主题视频,开创全国文旅“诗词+地理+研学”融合新范式,通过诗词文化推广,充分释放江苏文旅发展活力,扎实推进文旅高质量发展融入中国式现代化江苏新实践。

以诗为脉,串联千年诗路

诗人览山水风光而才思泉涌,山水得诗人吟咏而万古流芳,诗词与旅游的相遇,由古至今谱写着相得益彰的佳话。

当“水韵江苏”被折叠进一张A2尺寸的手绘纸,一首首经典诗词从纸页间翩然苏醒,落笔于江苏的山水城林,一幅“诗与远方”交融的“水韵江苏”手绘地图便应运而生。

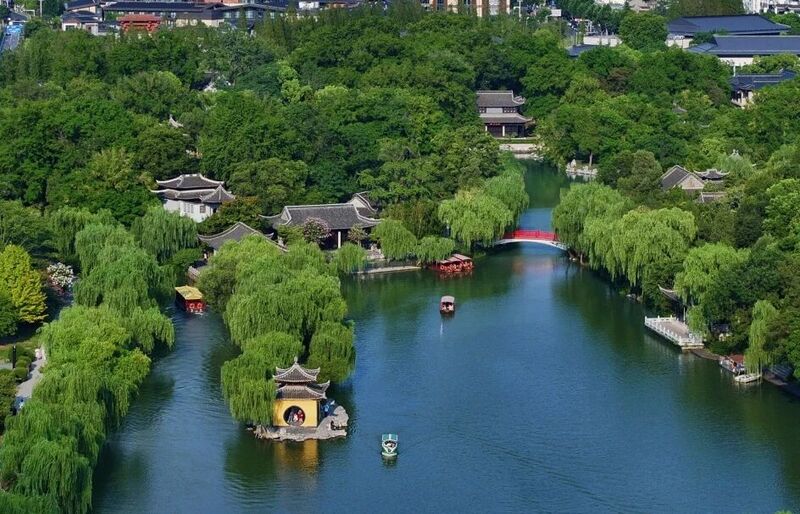

纵观这张“水韵江苏”手绘地图,以灵动的手绘笔触,将诗句意境与地理风物巧妙融合:杜牧的“二十四桥明月夜”照亮了扬州的瘦西湖,张继的“夜半钟声到客船”回响在苏州的寒山寺。配套的13集“一人一城一诗”主题视频,更让13位诗人“穿越”时空,亲述笔下的江苏故事,完成了“静态诗境”与“动态实景”的完美共生。

“这些诗词不是冰冷的文字,而是连接历史与当下的脉络。”江苏省文化和旅游厅相关人员表示,策划“诗词地图”的初衷,正是源于对“以文促旅、以旅彰文”理念的深度实践。“我们以‘家喻户晓、地理清晰、文化代表’为准绳,严谨考证‘人、诗、城’的关联,挑选64首流传广泛且具较强文学价值的诗词作品,结合江苏文旅资源的地理分布,精心绘制这张地图,同时打造10条诗词主题旅游线路以此为广大读者和游客提供打开‘水韵江苏’的另一种方式。”

以游为践,印证读行合一

以地图为向导,诗词的魅力从纸面延伸至脚下。

翻阅“读诗词·游水韵江苏”手绘地图,“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜”“春江潮水连海平,海上明月共潮生”……这些镌刻在中小学课本里的经典诗句,如今有了一张清晰的“地理坐标”。

读万卷书,行万里路。沿着诗文标记的“地理坐标”前行,诗词从“背诵全文”升级为“走读全文”。游客可以按“诗”索骥,在泰州“蜃气微茫时攀望海高楼,在镇江“北固亭”模拟辛弃疾登临送目,在淮安“周恩来故居”完成“为中华之崛起而读书”的朗读者打卡,游客沿“平仄”拾阶而上,在“韵脚”处转身,便与李白、东坡、杜牧撞个满怀。

当抽象的诗词与具象的山河相遇,知识便从书本跃入心间,化为鲜活而深刻的记忆,扬州的“烟花三月”不再是填空题,而是瓜洲古渡头可测量的柳色;南京的“乌衣巷口”不再是名词解释,而是夫子庙青砖间可触摸的夕照;苏州的“江枫渔火”有了精确场景,从寒山寺钟楼到枫桥夜泊处用脚步慢慢丈量,真正让“读万卷书”与“行万里路”在江苏大地上同频共振。

以图为引,览尽水韵风华

江苏因水而灵,因文而盛。“水韵江苏”不仅是地理特征,更是深植于土地的文化基因。这份手绘地图,恰似一把精巧的钥匙,为游客开启理解江苏文化精神的大门。

从长江的豪放到太湖的婉约,从运河的沧桑到湿地的生机,每一处水域都回荡着诗韵。苏轼的“大江东去”在镇江焦山找到归宿,杜牧的“烟笼寒水月笼沙”为南京秦淮河披上朦胧诗纱。“水韵江苏”手绘地图通过“诗—水—城”的意象串联,将江苏“美的风光、美的人文、美的生活”凝练为可感知、可共情的文旅体验,让“文化基因”与“旅游体验”在同一时空表达,从而把江苏的“水”升华为“诗”,把“景”淬炼成“境”,把“打卡”进化成“研学”。

“水韵江苏,有你会更美!”这不仅是一句口号,更是一份面向未来的邀请。它邀请全国游客以诗为马,徜徉于江苏的江河湖海;邀请广大青少年以景为书,在行走中读懂中国故事的深厚底蕴。

此刻,不妨携此地图,循着千年诗踪,去南京寻一段“乌衣巷陌”,去扬州赴一场“三月之约”,去苏州听一夜“寒山钟声”……你会发现,那些耳熟能详的诗句,早已在江苏的山水间,等待与你邂逅千年。

图片来源:江苏文旅公众号

新华日报·交汇点记者 孙秦旺

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版