编者按:

今年全国两会期间,习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。3月13日,李强总理在出席记者会并回答中外记者提问时表示,坐在办公室碰到的都是问题,下去调研看到的全是办法,高手在民间。

调查研究是谋事之基、成事之道。新时代、新征程、新伟业,江苏在高质量发展中积累了哪些好经验?解决了哪些新问题?日前,新华日报·交汇点新闻启动《“苏”式高质量发展“新三十六计”》全媒体采访行动。记者践行“四力”,深入全省36个基层观察点调查研究、走访问计,全面展示江苏在高质量发展中继续走在前列的生动实践。

行走在泰州市海陵区的大街小巷,不难感受到这里崇德向善的文明风向标:好人公园、好人大道、好人长廊、好人街巷、好人榜……600余处城市坐标,润物细无声地涵养着当地的“好人文化”生态、持续放大着“好人效应”。近日,新华日报·交汇点记者来到泰州市海陵好人馆蹲点调研,深入探寻当地如何将“海陵好人”作为精神财富和亮丽名片,不断助推社会进步与文明发展。

聚焦·课题:

如何将“好人文化”打造成精神财富?

从胡瑗的“不以一己为乐,所乐者天下”到范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,从吴同甲的悬壶济世泽乡梓到储巏彰显忠孝的“望母楼”传说……自古以来,泰州海陵的文脉传统中便蕴藏着深厚的“好人基因”。

“如何继承和发扬本地崇德向善的文化传统、进一步健全和完善各类典型的选树和宣传机制,将‘海陵好人’打造成为本市社会进步与文明发展的精神财富和亮丽名片,这既是我们面临的课题,也是我们肩负的使命。”泰州市海陵区融媒体中心副主任、海陵好人馆志愿讲解员刘畅说,“我们不仅需要敬好人、爱好人,更要号召大家一起学好人、做好人。只有持续发挥榜样作用、不断发扬‘好人精神’、广泛凝聚道德力量,才能为打造‘物质文明和精神文明相协调’的幸福生活,注入更加强劲的精神动力。”

行动·效应:

从一个好人到一群好人的“星火燎原”

海陵好人馆就像一座桥,桥的那一端是历史和过往,桥的这一端连接的则是当下和现实。

调研中,记者走进好人馆看到:将失独悲痛化为爱心力量,多年匿名捐款的“中国好人”汪根;夫妻携手热心公益,双双成功捐髓挽救他人生命的“江苏省道德模范”石云根、张冬梅夫妇;与病魔斗争的高校教师吴敏秋,坚持给一笔笔爱心善款打上“欠条”,用8年时间一一偿还……“海陵好人”的故事各有不同,但都温暖着记者的心田。

近500平方米的展陈面积,将好人文化、好人荣誉、好人印记、好人礼遇等六大板块巧妙呈现,让参观者得以完整领略独特的“海陵好人文化”。

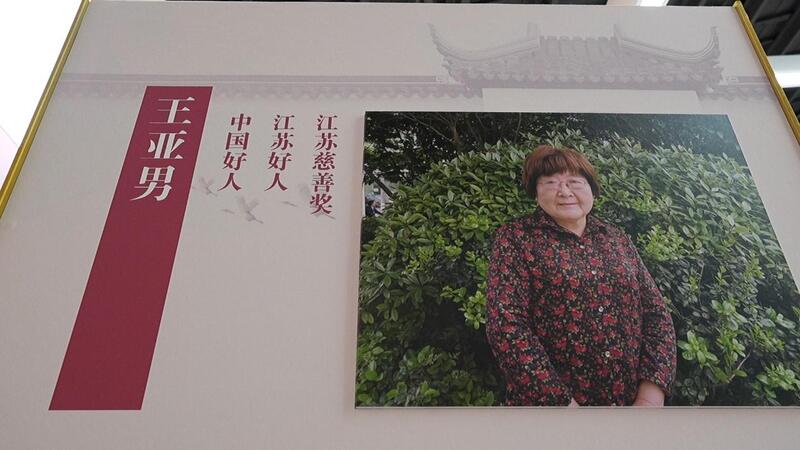

令记者最为动容的,当数“思路话语”公益团队牵头人、泰州市海陵区“好人典型”王亚男奶奶。王奶奶今年74岁,当年从厂里退休后,本该在家享清福的她选择了一条跨越万水千山的公益之路。十年间,她16次赶赴甘肃会宁山区,翻山越岭、助学帮困。“在她的带动下,公益队伍从最初的一个人发展到后来的数百人。他们先后为山区捐赠路灯870余盏,结对资助贫困学子300余名。近几年,团队又在泰州本地实施贫困学子结对助学。”刘畅告诉记者,“王亚男奶奶点亮了一盏灯,既照亮了会宁山区,也带动了一批泰州的凡人善举。”

在海陵好人馆的一处展台上,停放着一辆略显破旧的电动自行车,上面还载着好几摞厚厚的志愿服务记录本——这是中国好人、江苏省优秀志愿者段成林为社区居民提供志愿服务时骑过的一辆车。2006年,段成林在安装空调时意外受伤,邻里乡亲纷纷解囊相助。从那时起,段成林下定决心,一定要好好回报邻里们的这份情。康复之后,他利用自己的一技之长,十多年如一日为社区孤寡老人、困难家庭、残疾人上门免费维修水电。十多年间,近30本服务记录见证着他志愿生涯的印迹,收到的50多面锦旗承载着群众对他的认可。

“如果说,起初‘海陵好人’是‘星星之火’,那么现在,‘好人’力量已深深影响了一群人,呈‘燎原之势’。”刘畅告诉记者。

调研中,记者来到了“段成林志愿服务站”。这是在街道与社区的引领下于2013年成立的,如今已有400余人慕名加入志愿服务行列。“现在,他们还自发组建了志愿服务微信群,邻里之间谁家有困难,只需在群里招呼一声,一定会有热心人伸出援手。正如段成林这个名字一样——通过自己的凡人善举,他已经带动周围‘好人成林’了。”现场,刘畅的话引来不少街道居民点赞。

调研·问计:

如何以点带面,让“好人之风”吹遍大地?

海陵好人馆开启了“好人文化”的一扇窗,如何进一步围绕一个“点”辐射带动一个“面”?如何通过与一座场馆配套的“组合拳”,引领公众见贤思齐、助人为乐的热潮?泰州市海陵区文明办副主任陈吉结合当地的探索和实践,向记者介绍了三招“锦囊妙计”:

一是注重典型选树,形成“海陵好人”示范效应。通过建立起“村(社区)—乡镇(街道)—区”三级推荐评选机制,形成了涵盖各条线、兼顾各层面、覆盖各群体的好人推荐网络,使各类先进典型及时得到挖掘。全区先后涌现出中国好人13人(组)、江苏省道德模范(提名奖)6人(组)、江苏好人43人(组),形成了一批具有先进事迹和高尚品格的道德模范群体。

二是注重立体宣传,讲好“海陵好人”生动故事。举办“好人节”“好人发布会”,成立“好人宣讲队”,让道德模范现身说法有效激发群众情感共鸣。打造“好人公园”“好人街区”,构建“网上好人馆”,支持、鼓励和引导道德模范带动更多身边人加入公益、志愿活动。

三是注重嘉奖礼遇,助力“海陵好人”德有所报。出台《海陵区道德典范礼遇办法(试行)》,推出25项礼遇措施,同时成立“海陵慈善·好人基金”,发放“海陵好人一卡通”,打造百余家“暖心小店”,设立“爱心银行”“道德储蓄所”等公益项目,从多方面对道德典型进行礼遇。去年以来,共计礼遇各类道德典型400余人次,切实做到让好人有好报、好人过上好日子。

建言·启示:

挖掘“精神富矿”,为高质量发展凝聚强大精神力量

“物质文明和精神文明相协调”是中国式现代化的重要特征,也是推动高质量发展的必然要求。在泰州学院党委办、校长办副主任乔默之看来,海陵区打造线上线下“海陵好人馆”的做法,非常有借鉴意义。

“通过榜样的力量点燃道德之光,有助于全力推动新时代精神文明建设,能够为推进江苏高质量发展提供强大的精神力量和良好的社会环境。”乔默之表示,海陵好人馆借助现代化的表现手法,生动、立体地展示了道德模范、身边好人等典型人物的先进事迹,从而推动道德典型人物的事迹融盐入水、润物无声地融入百姓日常,让不同群体都能学有榜样、行有示范。“想要让‘好人文化’润泽民心,一方面需要继续多角度挖掘‘精神富矿’,发现身边有血有肉、接地气、有灵气、有高度、有温度的道德典型和先进事迹;另一方面要进一步立体式展现‘鲜活故事’,充分利用网络媒体、报告文学、影视作品等形式,让‘好人’成为群众眼中的‘明星’。”

着眼未来,乔默之认为精神文明建设领域更加需要注重道德典型引领,画好社会同心圆。他也给出了一些建议:一是用典型校准道德准心。譬如通过建立道德典型工作室、开展道德实践活动、打造道德模范示范展示街等,让群众在耳濡目染中受教育、受感染;同时鼓励道德典型参与社区治理、道德评议会、村民议事会,为群众树立道德标杆。二是用典型引领文明新风。通过进一步搭建载体、拓展平台,让道德典型化身代言人、引路人和示范者,更好地发挥引领、示范作用。三是用典型凝聚奋进力量。组织典型走进主题教育、作风建设动员会、报告会的现场等,传精神、传思想、传作风,从而推动城乡基层群众见贤思齐,提升道德水准,形成全社会崇德向善、提高文明程度的生动局面。

策划|潘青松 杜雪艳

统筹|周建平 王高峰 卢佳乐

采写|陆威

视频|王瑞枫

片头包装|张琦

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版