奔赴全区90多地,采访100多位非遗传承人,采集200余万文字素材、4万多张原创非遗图片、200多小时非遗视频素材,线上线下同步发力传播……今年6月,第二届中国报业创新发展大会在江苏南京成功举办。前来参展的广西日报-广西云客户端团队向新华日报·交汇点记者介绍了他们深耕非遗传承的优秀成果——《广西非遗传承创新应用》案例。

工作人员以侗族木构建筑模型切入,重点推介了列入第一批国家级非物质文化遗产名录的侗族木构建筑营造技艺。一榫一卯,设计精巧,造型美观,均令人叹为观止。

点击图片链接查看相关视频报道

季节更迭,秋果丰硕。10月31日下午,新华日报·交汇点记者随“扎实推进乡村振兴 加快建设农业强区”——全国重点网络媒体云观广西采风团到达三江侗族自治县林溪镇冠洞村参观采访。

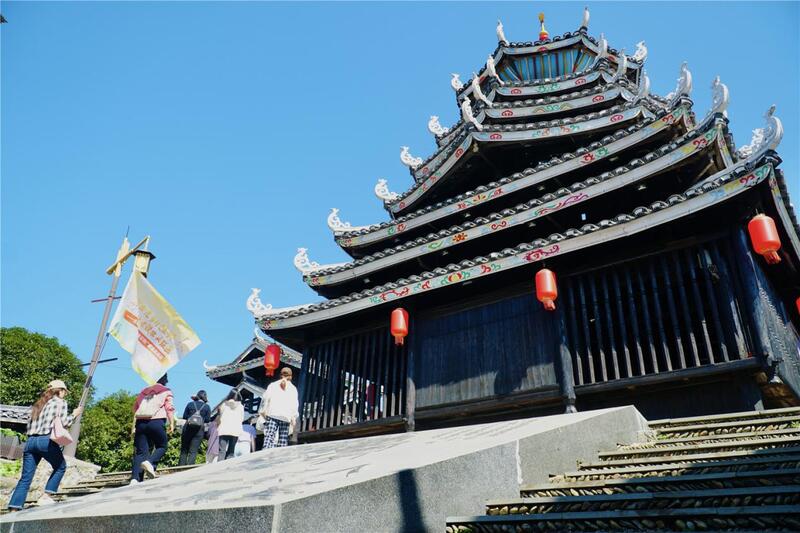

有句话说,到柳州不能不看民族风情,看民族风情不能不到三江。距离柳州市192公里的三江侗族自治县,素有“鼓楼之乡”“世界桥楼之乡”“世界木构建筑生态博物馆”之称,侗族传统特色的鼓楼、风雨桥等均由木构建筑组成。

无论是结构复杂的鼓楼、风雨桥,还是结构较为简易的凉亭、吊脚楼,其造型都独具特色。鼓楼在民居中凌空而起,威严挺拔;风雨桥飞檐翘首,卧江舒展;民居星点棋布,错落有致。

侗族木构建筑具有鲜明的审美功能已被广为认可,它的设计、结构、制作都体现出侗族的民族信仰、精神追求和审美情趣。除此以外,侗族木构建筑也具有明显的实用功能。例如吊脚楼经济适用、通风良好,光线充足,冬暖夏凉;鼓楼为寨民讲款议事、娱乐休闲的中心;风雨桥不仅方便群众过河,还能遮风挡雨。

终于亲眼所见,感受如何?令记者惊奇的是,侗族木构建筑凿榫打眼、穿梁接拱、立柱连枋完全不用一颗铁钉,全以榫卯连接,不仅结构牢固,而且接合缜密。据说任凭风吹雨打,依然岿然不动。

采访间隙,记者走进一间占地400平方米的侗族木构建筑民间博物馆。它由侗族木构建筑营造技艺传承人、“墨师文”的第五代传承人杨恒金在柳州市三江侗族自治县林溪镇程阳村自费打造。杨恒金和几位儿子共同“接力”传承着这项建筑“神技”。

杨恒金之子杨云酉向记者介绍,他们建造楼、桥和民居时,整个结构烂熟于心,仅凭简单的竹签为标尺,靠独特的“墨师文”为设计标注,使用普通的木匠工具和木料就能制造出样式各异、造型美观的楼、桥。

千百年来,掌握侗族木构建筑营造技艺的非遗传承人们,搭建的不仅仅是艺术,更有文化、技艺传承的决心。岁月悠悠,他们还在不断进行创造性转化和创新性发展,让这项值得被世界看见的非遗焕发出勃勃生机。

新华日报·交汇点记者 宗祺 文/摄

部分资料来源 广西日报《爱上非遗》系列采访报道、“古建中国”知乎账号

新华报业网

新华报业网

Android版

Android版

iPhone版

iPhone版